Hallo William B.A. , die Die Internationale Heinrich Schütz Gesellschaft gibt auch den 6.Nov. an!

LG Fiesco

Hallo William B.A. , die Die Internationale Heinrich Schütz Gesellschaft gibt auch den 6.Nov. an!

LG Fiesco

Hallo William B.A. , die Die Internationale Heinrich Schütz Gesellschaft gibt auch den 6.Nov. an!

Ja, und sie verwirrt m.M.n. noch mehr mit der sturen Beibehaltung des "alten julianischen Kalenders", wonach Schütz dann am 9. Oktober geboren wurde. Nachdem die Umstellung auf den gregorianischen Kalender schon vor Jahrhunderten erfolgte, sollte man heute - so denke ich - auch die Lebensdaten von Künstlern jener Zeit entsprechend anpassen.

![]()

Das ist richtig, denn es handelt sich ja beide Male um den gleichen Tag. Schütz war nicht etwa nach dem Gregoriansichen Kalender 10 Tage später geboren. Hier ist erklärt, wann der Gregoriaische Kalender entstand und warum er entstand. Das erste Kapitel will ich mal zitieren:

Zitat von WikipediaDer gregorianische Kalender, auch bürgerlicher Kalender, ist der weltweit meistgebrauchte Kalender. Er entstand Ende des 16. Jahrhunderts durch eine Reform des julianischen Kalenders. Benannt ist er nach Papst Gregor XIII., der ihn 1582 mit der päpstlichen Bulle Inter gravissimas verordnete. Dem gregorianischen Kalender liegt eine durchschnittliche Jahreslänge von 365,2425 Tagen statt der julianischen 365,25 Tage zugrunde. Er löste im Laufe der Zeit sowohl den julianischen als auch zahlreiche andere Kalender ab. Auf dem gregorianischen Kalender beruht auch die Datumsdarstellung nach ISO 8601.

Das Wesen der gregorianischen Kalenderreform bestand darin, dass das Zählschema, das der julianische Kalender bot, verallgemeinert und damit zukunftsfest gemacht wurde. Der gregorianische Kalender ist nicht ein grundsätzlich anderer, sondern ein flexibilisierter julianischer Kalender.[1]

Der julianische Kalender hinkte dem Jahreslauf der Sonne im 16. Jahrhundert, im Verhältnis zum 4. Jahrhundert, bereits um zehn Tage nach. Der nötige, in einem Stück angeordnete Ausfall von zehn Kalendertagen sorgte für allgemeine Irritation und führte auch innerhalb der katholischen Kirche zur zögerlichen Annahme des gregorianischen Kalenders. Die aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen verzögerten die Annahme aus ideologischen Gründen, weil die Reform vom Papst ausgegangen war.

Hier steht der Rest: https://de.wikipedia.org/wiki/Gregorianischer_Kalender

Wenn also die Internationale Heinrich Schütz Gesellschaft den 6. November als Geburtstag Heinrich Schütz' angibt, benützt sie den Julianischen Kalender, was heute weltweit kaum noch gemacht wird. Wikipedia gibt häufig beiden Daten an, wie auch hier; Klassika, das eine umfangreiche Komponistendatenbank führt, git in einer Reihe von Fällen nur das "julianische" Datum an, wie auch im Falle Heinrich Schütz, und, um ein weiteres Beispiel zu nennen, das Archiv der EKD (Evangelische Kirche Deutschlands, gibt nur noch das "gregorianische" Datum an:

https://www.reformation-und-musik.de/komponisten/schuetz.php

Ich habe schon vor längerer Zeit bekanntgegeben, dass im Erinnerungsthread ausschließlich die Daten nach dem Gregorianischen Kalender verwendet werden, denn er ist der seit 437 Jahren für uns gültige Kalender.

Liebe Grüße

Willi![]()

P.S. Mein Beitrag hat sich, da die Erstellung länger dauerte, mit dem von musikwanderer überschnitten, aber dessen Beitrag bestätigt das im Grunde, was ich ausführte.

Anmerkung:

Wenn man sich bezüglich der Daten nach dem Gregorianischen Kalender richtet, wird der Todestag dort erst am 16. November angezeigt.

Lieber Willi,

also nach irgendetwas muss man sich ja richten, aber weil ich natürlich um die unterschiedlichen Darstellungen wusste, hatte ich diese Anmerkung unter meinen Beitrag gesetzt. Letztendlich waren wir ja weder bei der Geburt noch beim Tod zugegen und sind auf Überlieferungen angewiesen. Da heißt es dann zum Beispiel:

Heinrich Schütz wurde nach dem gregorianischen Kalender am 18. Oktober 1585 (am 8. Oktober 1585 nach dem damals in dieser Region noch verwendeten julianischen Kalender) in Köstritz im Heiligen Römischen Reich (heute Deutschland) geboren und verstarb mit 87 Jahren am 16. November 1672 (gregorianischer Kalender, am 6. November 1672 nach julianischem Kalender) in Dresden.

Soweit mir bekannt, galt von 1583 bis 1700 in Sachsen weiterhin der julianische Kalender, man hat ja bei der Beschreibung historischer Vorgänge immer mit der Schreibweise zu »kämpfen«,. so auch bei der Beschreibung von Schütz´ Jugendzeit - war er nun in Cassel oder Kassel?

Viel wichtiger scheint mir jedoch, dass man solche Künstler »lebendig« erhält ...

Lieber Karl-Georg,

dann habe ich wohl deine Anmerkung überlesen, entschuldige bitte. Warum in Sachsen weiter der julianische Kalender bis 1700 galt, geht vielleicht aus diesem Satz hervor, der weiter oben schon im Zusammenhang von mir zitiert wurde:

Zitat von WikipediaDie aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen verzögerten die Annahme aus ideologischen Gründen, weil die Reform vom Papst ausgegangen war.

In diesem Jahr erhält Heinrich Schütz also zwei Todestagserinnerungen.

Liebe Grüße

Willi![]()

Viel wichtiger scheint mir jedoch, dass man solche Künstler »lebendig« erhält ...

Also empfele ich mal noch zwei hörenswerte CDs

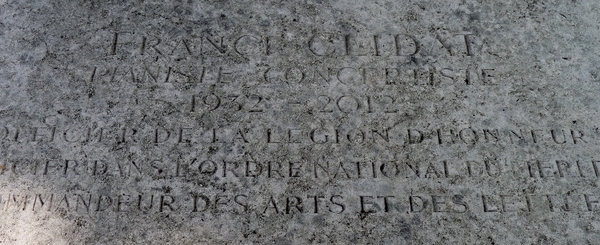

France Clidat - *22. November 1932 Nantes - † 17. Mai 2012 Paris

Im Januar 2011 wurde ein France Clidat-Thread eröffnet, der es gerade mal auf vier Beiträge brachte und seit Mai 2012 ruht. So ist der heutige Geburtstag ein Anlass, an das Wirken von France Clidat zu erinnern.

France Clidat wurde im Nordwesten Frankreichs geboren. In einem Gespräch sagte France Clitat einmal, dass sie ab ihrem vierten Lebensjahr Klavier spielte und dies deshalb tat, weil ihre Mutter Klavier spielte ...

Des Weiteren führte sie aus, dass auch ihr Vater Musikliebhaber war und die Großmutter italienischer Herkunft und im Besitz einer sehr schönen Altstimme gewesen sei; ein guter Nährboden für ein interessiertes Kind. Während ihrer Gymnasialzeit hatte sie nett Klavier gespielt, aber sah sich keineswegs als Pianistin. Eigentlich stand auch ihr familiäres Umfeld damals mehr unter dem Einfluss der Opernmusik und hatte weniger mit Liszts Sonaten zu tun.

Aber es ergab sich, dass in die Wohnung über den Clidats, eine neue Mieterin Einzug hielt, wobei man nicht schlecht staunte, dass - sage und schreibe - fünf Klaviere nach oben geschafft wurden. Gleich darauf war dann auch aus den oberen Räumen exzellente Musik zu hören - Marie Aimée Warrot arbeitete da schon mal acht Stunden am Tag; Madame Warrot musizierte mit so bedeutenden Leuten wie Alfred Cortot und Robert Casadesus zusammen, hatte in Wien bei Emil von Sauer studiert und war sogar noch Schülerin von Franz Liszt.

Frances Vater starb früh und die Mutter heiratete wieder. Der Stiefvater von France Clidat stand in verwandtschaftlicher Beziehung zu Lazare-Lévi, welcher eine beachtliche Karriere als Konzertpianist vorweisen konnte und auch Professor am Conservatoire in Paris war. Lazare-Lévi hatte herausragende Schülerinnen wie zum Beispiel Agnelle Bundervoët, Monique de Haas und Clara Haskil ausgebildet.

Nun war es France Clidat gleich von zwei Seiten möglich Lazare-Lévi vorgestellt zu werden, nämlich durch die familiäre Verbandelung, aber auch von France Clidats Mitbewohnerin Marie Aimée Warrot. Gleich beim Erstkontakt beließ es Meister Lazare-Lévi nicht beim einfachen Händeschütteln, sondern unterzog die Hand der Jungpianistin sogleich einer anatomischen Untersuchung, um dann zufrieden festzustellen, dass es eine gute Hand sei. Am Pariser Konservatorium studierte sie aber auch bei Musikergrößen wie dem Pianisten Emil Giles, und der Pianistin Lélia Gousseau, um nur die wichtigsten zu nennen. Aber eine ganz besondere Verbindung und volles Zutrauen hatte sie eben zu Lazare-Levi, den sie stets in den höchsten Tönen lobte. Dabei erfährt man auch, dass Professor Lazare-Lévi ein ganz überzeugter Verehrer des Erard-Flügels war, wobei der sehr schöne und beeindruckende Bass dieses Spielgerätes besonders thematisiert wird. Lazare-Lévis Credo war auch, dass er kein Anhänger des ständigen übertriebenen Übens war und er sagte seinen Schülern, dass sie vergessen sollten, dass sie eine Taste drücken, die einen Hammermechanismus antreibt; es war ihm ein ständiges Anliegen, das Klavier zu einem Instrument zu machen, das singt, zu einem Saiteninstrument und nicht zu einem Schlagwerk.

France Clidat trat schon als Fünfzehnjährige unter der Leitung von Ernest Ansermet auf und spielte in Genf das Konzert in a-Moll von Henri Sauguets. 1950 war dann das Studium abgeschlossen, natürlich mit dem ersten Klavierpreis. Lazare-Lévi bereitete schließlich seine Schülerin auch auf das Liszt-Programm des Budapester Wettbewerbs vor. Drei Tage vor ihrer Abreise nach Ungarn kam sie in sein Haus, um die Sonate in h-Moll zu spielen, was, nach eigener Aussage Clidats, gründlich misslang. Aber Lazare-Lévi blieb gelassen und meinte, dass das ja nicht der Tag des Wettbewerbs sei und die Sache schon gut gehen werde. In dieser Ansicht lag der Meister richtig; als sie im September 1956 beim Franz-Liszt-Wettbewerb in Budapest den ersten Preis erringen konnte, war das ein spektakulärer Erfolg - nun stand France Clidat die Welt offen - man kann es hier schon vorweg nehmen, sie gab in ihrer langen Karriere weltweit mehr als 2700 Konzerte und spielte mit den renommiertesten Orchestern.

Nachdem France Clidat ein Konzert im Théâtre des Champs-Élisées in Paris absolviert hatte, bezeichnete Bernard Gavoty, der berühmte Kritiker von »La Figaro«, die Pianistin erstmals als »Madame Liszt«. Wenn der Name France Clidat auftaucht, wird er fast automatisch mit Liszt assoziiert. Immer noch ist häufig zu lesen, dass sie in den 1970 / 80er Jahren für Decca das Gesamtwerk von Franz Liszt aufgenommen habe; die Entwicklung ging jedoch weiter und man muss heute sagen, dass diese Einspielungen das sind, was man damals für das Gesamtwerk von Liszt hielt; wer diesbezüglich auf dem neuesten Stand sein möchte, hat die 99 CDs von Leslie Howard.

Wenn man Clidats hinterlassene Tonträger überblickt, rückt - neben Liszt - der exzentrische Erik Satie ins Blickfeld. Auch hier herrschte oft die Meinung vor, dass »Madame Liszt« Saties Gesamtwerk eingespielt hätte, da sollte man eher davon sprechen, dass Clidat eine umfangreiche Sammlung von Satie-Stücken eingespielt hat. Natürlich hatte sie auch Werke von Chopin, Franck und Debussy aufgenommen, aber bei Beethoven oder Brahms sieht es spärlich aus. Mozart sucht man vergebens und findet auch keine Hinweise, warum das so ist. Von Tschaikowski, Grieg und Rachmaninow erhält man auf Platten nachgelassene Werke und auch Aufnahmen von Komponisten, die nicht so geläufig sind, wie zum Beispiel Altmeister Couperin, Granados, Albéniz oder Chabrier.

Mehrere

Jahre unterrichtete France Clidat an der École Normale de Musique in Paris.

Zudem gab sie ihr Wissen weltweit - insbesondere in Japan - in Meisterkursen

stets an die nachwachsende Generation weiter und war Jurymitglied bei

Wettbewerben. Ihre Leistungen wurden durch viele Auszeichnungen öffentlich

anerkannt. 1976 wurde sie mit dem Titel der »Chevalier des Arts et Lettres« und

1987 als »Chevalier de l´Órdre National du Mérite« bedacht. Weiterhin hatte man

ihr den höchsten französischen Verdienstorden »Légion d´Honneur« überreicht und

die Stadt Paris zeichnete sie mit der »Medaille de Vermail de la Ville« aus.

Fast ihr ganzes Leben, - ab 1935 - wohnte sie in ihrem Haus in der Avenue du

Général-Leclere, im 14. Arrondissement, wo sie dann auch am 17. Mai 2012 im

Alter von 79 Jahren starb. Nun befindet sich direkt unter dem blau-weißen

Schildchen mit der Haus-Nr. 118 eine Gedenktafel mit der Aufschrift:

FRANCE CLIDAT

Pianiste Concertiste

habita cette maison

de 1935 á 2012

Praktischer

Hinweis:

Das

Grab von France Clidat befindet sich auf dem Pariser Friedhof Cimetière du

Père-Lachaise / Division 13; man geht vom Haupteingang aus auf der Avenue

Principale gute 100 Meter geradeaus und biegt dann rechts ab in die Avenue du

Puits, welche dann in die Avenue Casimir

Perier einmündet; folgt man diesem Weg in Richtung Kreisel (mit Denkmal)

befindet sich linker Hand das Gräberfeld 13. Die gesamte Wegstrecke vom Haupteingang bis zum Feld Division 13

beträgt etwa 300 Meter.

-----------------------------------------------------------------------

Giulia Grisi - *22. Mai 1811 Mailand - † 29. November 1869 Berlin

Heute vor 150 Jahren starb die große Sängerin Giulia Grisi in Berlin

Genau in der Bildmitte ist das Grab von Giulia Grisi mit der teilweise zerstörten Überdachung zu sehen.

Giulia Grisi war eine der bedeutendsten Sängerinnen des 19. Jahrhunderts. Ihre spätere Mentorin, Giuditta Pasta, war schon 1797 geboren, Giulias Konkurrentinnen waren Henriette Sontag, Maria Malibran, Jenny Lind und vor allem die 1821 geborene Pauline Viardot, welche eine erbitterte Gegnerin der Grisi war. Musikwissenschaftler nehmen an, dass Viardots Feindseligkeit darauf zurückzuführen war, dass die Grisi Viardots ältere Schwester Maria Malibran 1834 aus London verdrängt hatte. Man machte Giulia Grisi den Vorwurf, dass sie, vor allem in ihrer Paraderolle der Norma, nur eine Nachahmerin der Pasta sei.

Die Literatur ist sich darüber einig, dass Giulia Grisi 1811 geboren wurde, aber zu ihrem Geburtsdatum werden unterschiedliche Angaben gemacht. Die »Encyclopedia Britannica« nennt zum Beispiel den 28. Juli (born July 28, 1811, Milan, Italy), aber es scheint unwahrscheinlich, dass Giulia auch an einem 28. Juli geboren sein soll, wie ihre ältere Schwester Giuditta.

Auch in der Zeitschrift DER MINNESÄNGER vom 8. Februar 1836 findet sich ein größerer Artikel über Giulia Grisi, in welchem das Geburtsdatum 28. Juli 1811 genannt wird.

Im »Großen Sängerlexikon« (Kusch/Riemens) ist als Geburtsdatum der 22. Mai angegeben - nun kommt es drauf an, welches Datum andere Autoren wo abschreiben ...

Und es geht mit unterschiedlichen Angaben gleich weiter: folgt man diesem Blatt, dann war Grisi »die Tochter eines topographischen Beamten in Diensten des Königreichs Italien«, wogegen das Sängerlexikon meint, dass Grisis Vater Offizier in der Napoleonischen Armee gewesen sei.

Eines scheint klar zu sein, Giulia wurde In eine Familie hineingeboren, in der professionelles Singen nichts Besonderes war. Ihre Mutter, ihre Tante und Giulias um sechs Jahre ältere Schwester Giuditta Grisi, waren Sängerinnen von einigem Renommee. Dann war da noch die berühmte Tänzerin Carlotta Grisi und deren Schwester, die Sängerin Ernesta Grisi - und eine 1873 geborene Maria Grisi gab es auch noch ...

Bis zu ihrem elften Lebensjahr wurde Giulia in einem Pensionat erzogen, ging danach zu ihrer weiteren Bildung in eine Klosterschule nach Florenz, wo sie auch den ersten Unterricht auf dem Pianoforte erhielt. Als das Mädchen vierzehn Jahre alt war, wurde man auf ihre schöne Stimme aufmerksam, und weil ihre ältere Schwester bereits als Sängerin auftrat, hielt man es für geboten, auch für ihre stimmliche Ausbildung zu sorgen. So kam Giulia zu ihrem Onkel nach Bologna, welcher dem Mädchen einen vorzüglichen Gesangslehrer besorgte, es war Giacomo Guglielmi, der Sohn eines damals berühmten Komponisten. Dieser soll sich drei Jahre ausschließlich Giulias Ausbildung gewidmet haben. Und dann betrat sie erstmals 1828 die Bühne und debütierte in Bologna in der kleinen Rolle der Emma - noch als Mezzosopran - in der Oper »Zelmira« von Rossini. Offenbar konnte sie in dieser Partie so gefallen, dass der Direktor sie sogleich für größere Rollen in Beschlag nahm und sie sich allmählich in den Status einer Prima-Donna bewegte; in der folgenden Spielzeit hörte man sie in Bologna nun als Sopranistin in den Rossiniopern »Der Barbier von Sevilla» und »Thorvaldo e Dorliska« Ihre Erfolge hatten sich recht bald herumgesprochen, so dass Giulia Grisi bald in Florenz sang. Diese großen Aufgaben zehrten an der Substanz der jungen Sängerin, ihr Onkel war aufmerksam geworden und holte sie zu einer Erholungspause in sein Haus zurück. Aber bereits zum Carneval 1830 meldete sie sich wieder zurück. Gerade in dieser Saison waren ganz besondere Feste angesagt, sodass die Theaterkünstler mitunter zweimal am Tag spielen mussten, und es war jeden Tag Theater. So trat sie beispielsweise vormittags als »Semiramis« und abends als »Desdemona« auf.

Nun fühlte sich Giulia stark und routiniert genug, um an die Scala in Mailand zu wechseln. Dort traf sie auf die berühmte Giuditta Pasta, einer Primadonna assoluta! Signora Pasta, 14 Jahre älter als Giulia, nahm die Jüngere bei der Hand, weil sie eine gewisse Dankbarkeit gegenüber Giulias Tante Giuseppina Grassini empfand, welche die jetzt große Pasta ausgebildet hatte. Ihr Debüt gab Giulia an der Scala in einer kleineren Rolle, aber zu Weihnachten 1831 war es dann soweit Operngeschichte zu schreiben; in der Uraufführung von Bellinis Oper »Norma« sang Giulia Grisi die Partie der Adalgisa an der Seite von Giuditta Pasta, der natürlich die Rolle der Norma vorbehalten blieb, in die Grisi später hineinwuchs. Bald glaubte die junge Sängerin, dass ihre Vertragsbedingungen an der Scala nicht optimal seien. Als die Verwaltung auf dem Vertrag bestand, verließ sie Mailand und ging nach Paris, weil sie für sich dort bessere Chancen sah, denn am dortigen Théâtre-Italien sang ihre Schwester und Rossini war auch dort.

Sie kam, sah und siegte - und das ging so: Als Antrittsrolle sang sie am Théâtre-Italien die Titelrolle in Rossinis »Semiramide« unter der Leitung des Komponisten; mit beispiellosem Erfolg, wie es in der Chronik heißt. Über ihre Zeit in Paris berichtet das Große Sängerlexikon: »1832-48 und 1856-58 durchlief sie nun in der französischen Metropole eine Karriere von unvorstellbarem Glanz«. In erster Linie wurde die Grisi in den Belcanto-Opern von Rossini, Bellini und Donizetti zum Gesangsstar der damaligen Zeit. Im September 1835 sang sie bei der Trauerfeier für Vincenzo Bellini. Neben anderen Uraufführungen, war Giulia Grisi auch bei der Erstaufführung von Donizettis »Don Pasquale« im Januar 1843 in führender Rolle beteiligt, sie sang die Norina und die Rolle des Ernesto gestaltete ein berühmter Tenor seiner Zeit - Giovanni Mario, der auch schon einige Jahre vorher mit der Grisi in London auf der Bühne gestanden hatte.

Mario wurde 1810 in Cagliari auf Sardinien als Giovanni Matteo De Candia geboren; seine Familie gehörte zur gesellschaftlichen Elite. Zum Sängerberuf gelangte er auf abenteuerliche Weise, denn er war nach Frankreich geflüchtet. In der Pariser Gesellschaft fiel seine schöne Stimme auf - unter anderen auch Giacomo Meyerbeer, der ihn ermunterte professioneller Sänger zu werden. Tatsächlich debütierte Mario 1838 dann in Meyerbeers Oper »Robert le diable«. Als Mario im Juni 1839 am Theater Ihrer Majestät in London sein Debüt als Gennaro in Donizettis »Lucrezia Borgia« gab, stand er erstmals mit Giulia Grisi auf der Bühne. Als beide eine Partnerschaft auch außerhalb der Bühne anstrebten, gab es Schwierigkeiten, weil Madame Grisi bereits verheiratet war. Sie hatte 1836 in London den Marquis de Meley geheiratet, welcher sich - seiner Gattin Giulia wegen - schon mal ein Pistolenduell mit Lord Castlereagh, Sohn des Marquis v. Londonderry, geliefert hatte. Die Scheidung von Monsieur Meley war für die Sängerin eine kostspielige Angelegenheit; in einem Lexikon ist zu lesen, dass sich Giulia Grisi im Scheidungsvertrag verpflichtete, ihrem Gatten nach der Trennung jährlich 10.000 Francs zu zahlen, was so lange galt als ihre Bühnentätigkeit währte.

Endlich, 1856, konnte die neue Ehe mit Mario geschlossen werden, der dann fünf Töchter und ein Sohn entsprossen. Das Paar lebte über einige Jahre abwechselnd in Paris und London, wo sie hauptsächlich künstlerisch zu tun hatten, aber auch während der Ferien in Italien und auf Sardinien.

Als Giulia Grisis beste Zeit als Sängerin dürften etwa die Jahre zwischen 1832 und 1855 gewesen sein. Welchen Kultstatus sie 1837 erreicht hatte, geht aus einer »Zeitschrift für Kunst, Literatur, Musik und Mode« hervor, wo sich aus einer Meldung der Star-Status der Sängerin erahnen lässt:

»Bei der Abreise der Sängerin Grisi von Birmingham wäre dieselbe fast von den Einwohnern gesteinigt worden, da die Dienstfertigkeit ihres Dieners die herbeigeströmten Menschen, welche die Künstlerin bei ihrer Abreise noch sehen wollten, mit Stockschlägen abtreiben wollte, und ihnen sogar mit vorgehaltener Pistole drohte. Die Volksmenge aber beantwortete diese Frechheit mit einem Steinhagel, und nur der Schnelligkeit des Postillons, der in größter Eile mit dem Wagen davon jagte, hat Mad. Grisi ihr Leben zu danken. Sie ist gegenwärtig wieder in Paris«.

Sie war die Lieblingssängerin der englischen Königin Victoria, hatte große Erfolge an der Hofoper von St. Petersburg und feierte Triumphe in der »Neuen Welt«. Zusammen mit Mario absolvierte sie 1854-55, wo Grisi unter anderem im Castle Garden in New York die Lucrezia Borgia und an der New Yorker Academy of Music die Norma sang.

Nach ihrer Rückkehr aus Amerika sang Grisi wieder am Pariser Théâtre Italien. Dazu bemerkt das Biografische Lexikon des Kaiserthums Österreich: »Nach ihrer Rückkehr aus der neuen Welt sang sie wieder im Théâtre italien zu Paris (1856 und 1857); doch war ihre Stimme bereits verloren«. In einer Musikzeitung ist zu lesen: »Fort und fort reiste nun die Grisi gastirend mit ihrem Gatten, auch dann noch, als die Stimme Beider ihre Schönheit eingebüsst hatten«. Erst 1862 zog Giulia. sich von der Bühne zurück. Mario aber sang weiter.

Als Giulia Grisi 1866 an Her Majesty´s Theatre in London einen Versuch unternahm, in der Titelpartie von Donizettis »Lucrezia Borgia« an ihren Triumph von 1839 anzuknüpfen, wo sie damals in der englischen Premiere sang, scheiterte dieser Versuch kläglich.

Nach allem was von ihr überliefert ist, muss sie eine ganz große Künstlerin ihrer Zeit gewesen sein. Ihre gesamte Lebensleistung konnte in diesem Rahmen nicht in vollem Umfang aufgezeigt werden. Nachdenklich steht man heute vor ihrem Grab, welches in der Literatur oft irreführend beschrieben wird. In Wikipedia heißt es aktuell: »Ihr Grab trägt einen weißen Stein mit der Inschrift Giulietta de Candia«. Der Stein ist längst nicht mehr weiß und die Inschrift lautet - tief in den Stein gemeißelt und immer noch deutlich lesbar:

JULIETTE

DE

CANDIA

Auch über die Umstände ihres Todes gibt es unterschiedliche Darstellungen. Einmal heißt es lapidar, dass sie infolge eines Unglücks gestorben sei. Eine scheinbar genauere Beschreibung der Vorgänge findet sich in dem Buch »Oper, Geschichte einer Institution«. Auf Seite 51 heißt es da:

»So entgleiste am 25. Oktober 1869 kurz vor Berlin aufgrund des hohen Schnees der Zug, in dem Giulia Grisi, Mario, ihre drei Töchter, deren Erzieherin und die Kindermädchen saßen (sie befanden sich auf dem Weg von Florenz nach St. Petersburg). Mario erkältete sich durch den anschließenden Fußweg im Schnee, Grisi kollabierte, wohl als mittelbare Folge des Unfalls, im Berliner Hotel und starb am 24. November«.

Die Angabe »24. November« stimmt mit vielen anderen Veröffentlichungen nicht überein, die den 29. November als Todestag nennen. In manchen Publikationen wird berichtet, dass Giulia Grisi mit ihren Kindern auf der Reise nach St. Petersburg war, um dort mit dem Gatten zusammenzutreffen. Sicher scheint zu sein, dass Giulia Grisi in einem Berliner Hotel von einem Dr. Isabell betreut wurde und dort an Lungenentzündung starb.

Das Grab der einst so Berühmten liegt in aller Regel unbeachtet vis-á-vis der beiden

großen Franzosen, nämlich dem Schriftsteller Jean de La Fontaine und dem Schauspieler und Dramatiker, der sich Moliére nannte - Blick durch das defekte Dach des Grisi-Grabes.

Kaum beachtet und fast vergessen, findet man an diesem Weg zwei der bedeutendsten Vokalisten der Gesangsgeschichte: Links des Weges und rechts des Mausoleums mit der grünen Tür, der unscheinbare Grabstein des Manuel del Pópulo Vincente Garcia. Ein paar Schritte weiter, auf der rechten Seite des Weges, dann das Grab von Giulia Grisi, genau gegenüber von Fontaine und Moliére.

Praktische

Hinweise:

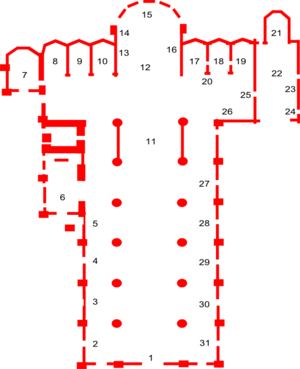

Das Grabmal von Giulia Grisi befindet sich auf dem Pariser Friedhof Cimetiere

du Pére-Lachaise in Division 26, Man geht vom Haupteingang auf der Avenue

Principale zunächst geradeaus und orientiert sich dann geringfügig rechts und

geht auf der Avenue Saint Morys weiter geradeaus bis zur Querung der Avenue

Transversale I. Dort wendet man sich nach rechts und kommt zu dem relativ

kleinen Gräberfeld (Division) 25. Eine geringe Abkürzung bietet sich an, wenn

man die Avenue Saint Morys etwas vor der Querung der Avenue Transversale I nach

rechts verlässt und zwischen den Gräberfeldern 24 und 26 hindurchgeht. Die

gesamte Gehstrecke vom Haupteingang aus beträgt etwa 500 Meter.

Ein kleines Erlebnis am Rande:

Als ich - um die Grabinschrift einigermaßen deutlich fotografieren zu können - das Laub etwas zur Seite wischte, fragte mich eine asiatische Friedhofsbesucherin: »is this your mother?«

Clara Haskil - *7. Januar 1895 Bukarest - †7. Dezember 1960 Brüssel

Alle drei Schwestern waren Musikerinnen, aber Clara war die Bekannteste - heute ist ihr Todestag.

Im Hintergrund ist das 210 Meter hohe Bürohochhaus Tour Montparnasse zu erkennen

Als Clara zur Welt kam, war ihre Schwester Lili bereits vier Jahre alt. Die Geburt fand oben in der Wohnung statt, unten betrieb Vater Isaac Haskil ein Haushaltswarengeschäft. Claras Mutter war eine gebildete Frau und unterrichtete die Erstgeborene Lili in Fremdsprachen und im Klavierspiel, was die kleine Clara eben so ganz nebenbei mitbekam. Als Clara drei Jahre alt war, begnügte sie sich nicht mehr mit Zuhören und griff selbst in die Tasten, eigentlich kein Verhalten, das unbedingt auf Musikalität hinweisen muss. Aber Berthe Haskil glaubte in dem Geklimper ihrer Tochter eine gewisse Musikalität zu erkennen und es stellte sich tatsächlich heraus, dass das Töchterchen in der Lage war, gehörte Melodien wiederzugeben.

Am 17. Oktober 1898 kam bei den Haskils die dritte Tochter Jeanne zur Welt, und in einer Dezembernacht des gleichen Jahres wurde die Wohnung der Familie durch Feuer total zerstört, wobei sich der Vater bei Rettungsversuchen in der eiskalten Nacht eine Lungenentzündung zuzog, an deren Spätfolgen er im Sommer 1899 starb. Die Mutter stand nun mit ihren Töchtern alleine da, Vermögen war keines vorhanden, wenn man mal von dem Bösendorfer absieht, der ersetzt werden konnte, weil er gut versichert war. Das imposante Instrument stand nun in einer angemieteten Wohnung im gleichen Stadtviertel.

Die Notsituation der Familie konnte durch Berthes Bruder, der bei einer namhaften Versicherungsgesellschaft tätig war, etwas abgefedert werden. Die tüchtige Berthe Haskil erwies sich nun als Allroundtalent und gab neben Klavierunterricht auch Sprachunterricht in Französisch, Deutsch, Italienisch und wagte sich sogar unterrichtend an Griechisch. Offenbar war da aber auch noch eine handwerkliche Begabung, denn sie richtete auch eine kleine Schneiderwerkstatt ein, was den Vorteil hatte, dass sie dabei ihre Kinder im Auge haben und mit denen am Flügel arbeiten konnte.

Nun kam es zu der Situation, dass Clara alles, was sie von ihrer älteren Schwester gehört hatte, unvermittelt nach dem Gehör nachspielen konnte. Es ergab sich, dass ein Bukarester Chorleiter die kleine Clara spielen hörte und von der Frühreife des Kindes höchst überrascht war. Er erzählte sein Erlebnis einem Gesangslehrer am Konservatorium. Dieser spielte dem kleinen Mädchen einmal eine Sonatine von Mozart vor, die Clara vorher noch nie gehört hatte; kaum war der letzte Ton verklungen, setzte sich die Kleine ans Klavier und wiederholte das Stück flüssig und fehlerfrei. Ein da capo gab sie auch, aber diesmal in einer anderen Tonart ...

Damit war die Entscheidung gefallen, Clara Haskil würde Pianistin werden; 1901 trat sie ins Konservatorium ein. Dort war sie mit einer prinzipientreuen Lehrerin konfrontiert, welche das Mädchen mit Tonleitern und Etüden langweilte; die Pädagogin hatte nicht erkannt, dass ihr da ein Wunderkind über den Weg gelaufen war.

Zum Jahresende kam nun Onkel Avram, ein Bruder der Mutter, aus Wien, war vom Können seiner kleinen Nichte begeistert und stellte fest, dass hier in Bukarest nichts aus ihr werden könne; er wollte sie mit nach Wien nehmen, um dort ein richtiges Musikstudium zu absolvieren. Die Mutter mochte das erst sechsjährige Kind aber nicht aus der Familie herausreißen.

Der Onkel war damals 35 Jahre alt, hoch intelligent und hatte Medizin studiert; er wird als »hypersensibel« beschrieben und soll optisch wie ein »Räuber aus den Karpaten« gewirkt, eine profunde Bassstimme besessen haben und Bratschist in einem Orchester gewesen sein. Man darf vermuten, dass er mit dem Mädchen ersatzweise das verwirklichen wollte, was ihm als Künstler nicht vergönnt war. Onkel Avram lag seiner Schwester weiterhin wegen der Kleinen in den Ohren. Schließlich wurde Clara durch einen Dirigenten auch der rumänischen Königin Elisabeth vorgestellt, welche sich unter dem Pseudonym »Carmen Sylva« dichterisch betätigte und dadurch eine besondere Beziehung zur Musik hatte. Die Königin bat die kleine Clara mehrmals zum Vorspiel und bewilligte dann ein Stipendium zum Studium in Wien. Inzwischen hatte Avram seine Schwester Berthe doch davon überzeugen können, dass dies der richtige Weg sei. Der Abschied war für alle Beteiligten schwer, aber wurde dadurch erleichtert, dass Clara ihren Onkel schon vom ersten Tag an mochte. Eine gewisse Erleichterung bei Mutter Berthe resultierte daraus, dass sie mit dem Gedanken spielte mit ihren beiden Kindern ebenfalls nach Wien zu gehen, weil sie bemerkte, dass der Antisemitismus in Rumänien zunahm.

In Wien mit Clara angekommen, richtete sich der Onkel in einer kleinen Pension ein und zog dann alle Register seines PR-Könnens. Kapazitäten wie Leschetizky und Anton Door waren beeindruckt und letzterer brachte die Sache ganz groß in der Presse unter, wo zu lesen war:

Herr Professor Anton Door macht uns auf ein kleines Mädchen aufmerksam, das ein außergewöhnliches musikalisches Talent besitzt. Er schreibt uns:

»Dieser Tage kam ein Arzt aus Rumänien zu mit, der an der Hand ein kleines, kaum siebenjähriges Mädchen führte. Das Kind, Tochter einer Witwe, ist einzigartig. Dasselbe hat nie Musikunterricht genossen; alles, was man ihm gezeigt hat, war die Benennung der Noten. Mehr schien auch kaum nötig, denn jedes Stück, das man der Kleinen vorspielt und das sie mit ihren kleinen Händchen bewältigen kann, spielt sie dem Gehör nach fehlerfrei nach. Ja noch mehr: Sie spielt es in jeder beliebigen Tonart, die man ihr anschlägt. Einen leichten Beethovenschen Sonatensatz, den ich ihr vorlegte, spielte sie anstandslos vom Blatt. Man steht wie vor einem Rätsel, denn diese Frühreife des menschlichen Gehirns ist geradezu unheimlich.«

Trotz solcher staunenswerten Leistungen blieb Clara Kind im üblichen Sinne, was sich auch darin ausdrückte, dass ihr bei Professor Richard Robert, dem sie zur weiteren Ausbildung übergeben wurde, eine altersgerechte Spielecke zur Verfügung stand. Diese drei Jahre bei Professor Robert vermittelten Clara Haskil die wesentlichen Grundlagen, von denen sie lebenslang profitierte, sie erwarb hier das Rüstzeug für ihre außergewöhnliche technische Meisterschaft.

Als Clara in Wien den Geiger Joachim spielen hörte, war sie davon so begeistert, dass sie ihren Onkel bat, auch Geige lernen zu dürfen, und sie lernte auch das gut und schnell, aber Professor Robert achtete darauf, dass das Klavierspiel absolut Vorrang hatte.

Inzwischen besuchte sie auch die Schule in Wien, worüber aber keine besonderen Details bekannt sind, und natürlich hatte sie auch Heimweh nach Bukarest und ihrer Familie. 1902 trat sie im Rahmen einer Wohltätigkeits-Matinee erstmals öffentlich auf und ein Jahr später noch einmal; die Kritiken waren gut, 1903 stellte die Presse schon ihre vorzügliche Mozart-Interpretation besonders heraus.

Endlich, im Sommer 1904, die Reise zurück in die Heimat zum großen Familientreffen, es war eine glückliche Zeit für Clara. Gerne hätte die Mutter ihre Tochter da behalten, aber der Bruder drängte nach Wien zurückzukehren, um das Begonnene fortzuführen. In der Professorenfamilie hatte sich das Kind immer gut aufgehoben gefühlt; dem wollte der Onkel nun ein Ende bereiten, er hatte von Clara regelrecht Besitz ergriffen; sein Plan war, das Kind nun nach Paris zu bringen, weil sie hier alles gelernt habe, was zu lernen sei.

Im Bösendorfer-Saal in Wien gab die nun neunjährige Clara im April 1905 ein Konzert mit schwierigem Programm, das für sie und ihren Lehrer zu einem großen Triumph wurde, auch der berühmte Kritiker Julius Korngold war begeistert.

Nach Claras grandiosen Auftritten in Wien, hatte die Königin das Stipendium um zwei Jahre verlängert, finanziell war die Paris-Reise also gesichert. Berthe Haskil hätte ihre drei Töchter gerne um sich gehabt und träumte von einem Trio: Lili Klavier, Clara Geige und Jeanne Cello. Aber Avram blieb unerbittlich. Der Abschied war traurig; Professor Robert empfahl Clara an Gabriel Fauré, der damals das Pariser Konservatorium leitete. Schon die erste persönliche Begegnung mit Fauré war sehr positiv verlaufen. Aber die Verhältnisse in Paris waren für die beiden Neuankömmlinge im Vergleich zu Wien schlecht; vor allem, weil Avram hier keinen Freundeskreis hatte. Clara besuchte in Frankreich auch keine Schule mehr, das Unterrichten der allgemeinen Fächer hatte der Onkel übernommen. Am Konservatorium war Clara nicht mehr - wie sonst gewohnt - ständig umjubelt, sondern hatte einige Niederlagen einzustecken und auch das Geld des Stipendiums reichte hinten und vorne nicht, weil der Betrag natürlich nur für eine Person gedacht war.

Erst im November 1907 gelang es Clara und ihrer Freundin Youra in die Klavierklasse aufgenommen zu werden. Mit Cortot hatte sie Schwierigkeiten, bei Lazare-Lévy, der ein ausgezeichneter Pädagoge war, blühte sie auf und Joseph Morpain gegenüber war sie bis an ihr Lebensende dankbar. Cortot bemerkte erst viel später die Qualität von Clara. Ihren 14. Geburtstag konnte Clara in Bukarest feiern, wo sie dann auch erstmals mit Orchester auftrat.

Endlich, beim Wettbewerb im Sommer 1910 erhielt Clara Haskil, zusammen mit vier anderen Mädchen, einen Ersten Preis. Nun begab sie sich in Begleitung ihrer Mutter auf eine erfolgreiche Konzertreise in die Schweiz und nach Italien. Auch Busoni hatte an der inzwischen Sechzehnjährigen Gefallen gefunden und wollte sie mit nach Berlin nehmen; zu Claras großem Leidwesen gestattete das die Mutter nicht.

Trotz der erfolgreichen Tournee, war dann im Dezember 1912 ein Klavierabend in Paris sehr schlecht besucht, bekam aber gute Kritiken. Ähnlich war es ein Jahr später in Lausanne. In Lausanne lernte sie auch den Pianisten Ernest Schelling kennen, der als gebürtiger Schweizer Amerikaner geworden war, weil er eine Ehe mit einer Amerikanerin eingegangen war. Schelling hatte wiederum Verbindungen zum Musikverlag Schirmer; Herr Schirmer weilte gerade in Europa, war von Claras Spiel begeistert und schwelgte sogleich in großen Plänen für eine Amerika-Tournee der Pianistin Clara Haskil.

Claras Skoliose, an der sie schon lange litt, war inzwischen so weit fortgeschritten, dass die Verkrümmung der Wirbelsäule schon äußerlich zu sehen war. Ein Lausanner Arzt schlug eine sechsmonatige Kur in Berck-sur-Mer vor, um zu einer besseren Einschätzung der Krankheit zu kommen, man wollte die Sache überdenken ... - einen Tag vor Heilig Abend 1913 spielte Clara im »Maison deu Peuple« in Lausanne noch ein mit tosendem Beifall aufgenommenes Konzert; auch die Kritiken waren überschwänglich, unter anderen war zu lesen: »Ich kann mich nicht erinnern, dieses Klavierkonzert von Saint-Saëns je so lebendig, kraftvoll und differenziert spielen gehört zu haben. Die Pianistin war bewundernswert; sie spielte technisch vollendet und musikalisch über jedes Lob erhaben«.

Aber danach war keine Freude mehr, denn Clara begab sich mit ihrem Onkel nach Berck, wo sie einem schrecklichen Doktor in die Hände fiel, aber dann einen besseren fand. Der Erste Weltkrieg begann, in dessen Folge sie von ihrem Onkel getrennt wurde und nun alleine stand. Natürlich war sie inzwischen eine erwachsene junge Frau. Zu Silvester 1917 starb die Mutter infolge eines Krebsleidens in Paris. Berthe Haskil weilte schon einige Zeit dort, weil ihre jüngste Tochter Jeanne dort studierte. Nach einigen, für Clara nicht sehr glücklichen Jahren in Berck, hatte sich das Rückenleiden merklich gebessert, vom Gips befreit, konnte sie jetzt ein Stützkorsett aus Zelluloid tragen.

Der furchtbare Krieg war zu Ende gegangen; Ende 1918 kehrte Clara nach Paris zurück, die beiden Schwestern waren jetzt alleine auf sich gestellt, Clara war nun 23 Jahre alt und hatte keine Ahnung, wie sie ihre Zukunft gestalten sollte. Durch ihre Schwester Jeanne ergab sich ein guter Kontakt zu wohlhabenden musikliebenden Mäzeninnen, die in einer herrschaftlichen Wohnung hochstehende Musikabende veranstalteten. Eine der Damen bot ihr eine Wohnmöglichkeit und schickte Clara später sogar in Begleitung einer Krankenschwester zur Erholung in die Schweiz. Immer wieder fanden sich Menschen, die über Möglichkeiten verfügten, Clara zu unterstützen, wie beispielsweise Madame Gélis oder Prinzessin Polignac. Wenn man auf der einen Seite die Kritiken der glanzvollen Konzerte liest und andererseits weiß, dass sie noch mit dreißig der finanziellen Unterstützung bedurfte, ist das schwer in Einklang zu bringen.

In diesen feudalen Kreisen ergaben sich für Clara gute Kontakte zu einflussreichen Leuten, wie zum Beispiel dem Direktor der Nestle-Werke und dem bekannten Mäzen Werner Reinhart. 1920 gab sie in Lausanne wieder Konzerte auf hohem Niveau, fast ein Wunder, wenn man bedenkt, wie groß die zeitliche Unterbrechung durch die Maßnahme in Berck war. Die Kritiken waren wieder einmal hervorragend - man engagierte Clara Haskil für drei Konzerte des »Orchestre de la Suisse romande« unter Ernest Ansermet in Neuchâtel, Zürich und Vevey. Auch das Genfer Publikum, sonst eher als kühl und zurückhaltend bekannt, brachte ihr Ovationen dar.

1922 gab sie Konzerte in Bukarest, wobei es im Vorfeld zu erheblichen Irritationen kam, weil der immer noch dominierende Onkel Avram ein völlig überzogenes Programm zusammengestellt hatte; letztendlich war die junge Frau ihrem Onkel gegenüber immer noch folgsam, wie zu Kindheitstagen. Im Januar 1923 kehrte sie zu einem Konzert alleine nach Paris zurück, Richard Strauss soll mit im Zug gewesen sein, von einem Kontakt ist allerdings nichts bekannt.

Einfach war es mit Clara Haskil nicht; eine gesunde junge Frau war sie nie, meist von irgendeiner Krankheit geplagt, und das hinterließ Spuren: trotz bester Kritiken war sie stets von Selbstzweifeln geplagt, neigte zum Pessimismus und konnte auch sehr launisch sein, Menschen in ihrer Umgebung hatten da mitunter einiges auszuhalten. Ein gesundheitlicher Einschnitt ergab sich mal wieder 1923, als sie für vier Monate - auf Initiative von Madame Gélis - zur Kur in St. Blasien im Schwarzwald war, wohin dann ihrer Familie eilte.

1924 organisierte Madame Gélis eine sechswöchige Tournee in Kanada und USA, welche zwar vor Ort nicht optimal vorbereitet und somit von Höhen und Tiefen begleitet war, aber insgesamt zog man eine positive Bilanz, mit der Option einer Wiederholung. Erstaunlich war, dass die stets gesundheitlich labile Clara bei bewegtem Seegang Klavier spielte und für sie Seekrankheit überhaupt kein Thema war. Natürlich folgten weitere Konzertreisen nach Amerika, aber als sie 1927 aus Amerika abreiste, musste dort - trotz guter Konzerte - irgendetwas vorgefallen sein, das sie verbitterte und sogar aggressiv werden ließ, aber im Dunkeln bleibt; es ist nur bekannt, dass sie zu einer Bekannten sagte: »Sprechen Sie mir nicht von diesem Land - ich werde nie mehr einen Fuß dahin setzen!« Es sei hier vorweggenommen - sie gab viele Jahre danach in USA beachtliche Konzerte.

Wieder in Europa, bezog sie endlich in Paris eine eigene Wohnung; ein gemietetes Klavier gehörte zum Inventar; ein eigenes Instrument zu kaufen war finanziell nicht vorstellbar - trotz umjubelter Konzerte in Amsterdam, Barcelona, Boston, Brüssel, Chicago, Genf, Lausanne, London, Madrid, Montreal, New York ... natürlich auch in Paris, wobei sie aber bedauernd meinte: »in Paris mag man mich nicht«. Zwar erwägte Clara einmal französische Staatsbürgerin zu werden, um es ihrer Schwester gleichzutun, aber sie scheute dann den bürokratischen Aufwand. Die Liste der Auftrittsorte ist zwar beeindruckend, wenn man jedoch einmal das Jahr 1928 unter die Lupe nimmt, stellt man fest, dass da lediglich drei Konzerte verzeichnet sind: 19. April in Winterthur, 25. April in Lausanne und am 23. November in Barcelona. So betrachtet wundert es nicht, dass es für die Anschaffung eines eigenen Konzertflügels nicht reichte. Jeanne Haskil hatte übrigens ein eigenes Streichquartett gegründet, weil sie die Schwierigkeiten bei ihrer Schwester sah.

Wie es heißt, war Clara weiterhin sehr erfolgreich, aber sie gab in den Jahren von 1931 bis 1933 lediglich vierundzwanzig Konzerte - zum Vergleich: bei Lang Lang sind es etwa 150 pro Jahr. Auch hier zeigt ein Blick in die Zukunft, dass es später einmal mehr als achtzig Konzerte pro Jahr wurden.

Anfang der 1930er Jahre verschlimmerte sich die Krankheit von Onkel Avram zusehends und der Patient wurde schwierig, so schwierig, dass auch Schwester Lili unterstützend für einige Monate nach Paris kam. Im Februar 1934 starb Avram, was für Clara ein schwerer Schlag war. Sie löste ihre Wohnung unverzüglich auf.

In dieser Zeit kam auch ein erster Schallplattenvertrag mit der Firma Polydor zustande, aber ein durchschlagender Erfolg wurde daraus nicht. Weiterhin waren ihre wenigen Auftritte, auch im Radio, künstlerisch erfolgreich, brachten aber unterm Strich zu wenig ein.

Clara war bei ihrer Schwester in Rennes, als sie erstmals mit dem neu entbrannten Krieg konfrontiert wurde und Bomben auf die Stadt fielen; in Paris wurde es auch brenzlig; auf abenteuerlichen Wegen verließen Clara und Lili, zusammen mit dem Orchestre National, Paris in Richtung Süden, in die »freie Zone«. Den Schwestern war auch zu Bewusstsein gekommen, dass sie Jüdinnen waren. In Marseille konnte Clara, weil sie Ausländerin war, nicht bleiben und musste nach Cannes übersiedeln, kam aber in einer ernsten Angelegenheit wieder nach Marseille zurück. Sie klagte über sich verschlimmernde Kopfschmerzen. Eine Kapazität stellte die Diagnose, dass es sich um einen Tumor an der Hypophyse handelt, der auf den Sehnerv drückt; der Arzt riet zu einer schnellen Operation, da die Gefahr des Erblindens bestand. Schweizer Freunde hatten für die Operation 30.000 Franken gesammelt, aber damit war das Problem noch nicht gelöst. Ein weiterer Spezialist reiste aus Paris an. In dieser Zeit einen solchen Eingriff vorzunehmen, war in allen Belangen äußerst kompliziert - die Patientin bekam das alles mit und klopfte sacht mit ihren Fingern während der vierstündigen Operation Mozarts Klavierkonzert in Es-Dur auf dem OP-Tisch, um sicher zu sein, dass während des Eingriffs weder Denkfähigkeit noch die Hände Schaden erleiden. Das geschah am 9. Mai, am 4. Juli verließ sie überaus glücklich die Klinik, ihre Schwester Jeanne war die ganze Zeit bei ihr. Nur durch allerbeste Beziehungen zu einflussreichen Leuten konnte Clara Papiere für die Einreise in die Schweiz erhalten, Jeanne musste zurück bleiben.

Es erfolgte ein Spendenaufruf für Clara, denn gemäß den Schweizer Gesetzen durfte sie hier nicht beruflich tätig werden und somit ihren Unterhalt verdienen. Bei Hausmusiken konnte sie natürlich mitwirken und machte davon Gebrauch. Als das Kriegsgetöse zu Ende war, gab es ein Vevey ein Wiedersehen mit Jeanne, die aus Paris gekommen war. Clara Haskil hatte nun eine Menge Konzertangebote, aber die Schweizer Behörden wollten, trotz Kriegsende, die Reisetätigkeit der Künstlerin einschränken. Aber nun sollte sie sogar zwei Klavierkonzerte in Paris geben. Nach sechsjähriger Abwesenheit war sie wieder in Paris und konnte neben dieser Konzertveranstaltung auch viel Wiedersehensfreude genießen.

Das Szenario war nun ein gänzlich anderes, Clara Haskil entwickelte sich zu einem Star und sie traf mit erstrangigen Musikern dieser Zeit zusammen. Aber immer noch gab es Reiseschwierigkeiten, so durfte sie beispielsweise als Rumänin nicht nach Österreich einreisen und konnte somit einer Einladung zu den Salzburger Festspielen nicht folgen, zu dem das Mozarteum eingeladen hatte. Besser lief es in Holland, wo viele Konzerte anstanden und sie auch bei Radio Hilversum spielte. Als sich das Jahr 1949 dem Ende zu neigte, war Clara Haskil Schweizer Staatsbürgerin geworden. Sie war jetzt auch - erstmals in ihrem Leben - finanziell und auch sonst unabhängig geworden. In 1952 gab sie siebzig Konzerte; zur Erinnerung:1928 waren es nur drei. Trotz ihrer überaus großen Erfolge in Holland, und anderswo, mussten Freunde in Paris mächtig die Werbetrommel rühren, um Publikum in den Salle Gaveau zu locken, welches hernach die Künstlerin umjubelte.

In den folgenden Jahren eilte sie konzertierend von Stadt zu Stadt, arbeite praktisch mit allen führenden Dirigenten zusammen, machte Schallplattenaufnahmen und ließ das so entstehende kleine Vermögen von Michel Rossier verwalten, der für sie in Vevey eine hübsche Wohnung mit Blick auf den See und die Alpen gefunden hatte. Die Wohnung bot auch Platz für einen Steinway; mehr als 57 Jahre hatte sie alt werden müssen, bevor sie in den Besitz eines Steinway kam, ihren bei einem Wettbewerb gewonnenen Pleyel hatte sie ja einst aus Geldmangel verkaufen müssen. Ihr zweiter »Wohnsitz« war das Hotel Cayé in Paris; zwischen diesen zwei Polen war sie vielbeschäftigt unterwegs. Clara Haskil war ein Star geworden, der alleine auf dem Podium der Scala vor 3.000 Besuchern spielte. Und sie setzte ihre Füße doch noch einmal auf amerikanischen Boden, 1956 gab sie überaus erfolgreiche Konzerte in Boston und in der Carnegie Hall in New York.

Im November 1957 wurde ihr Hotelzimmer in Paris zum Krankenlager, die Ärzte hatten eine Lungenentzündung diagnostiziert und führende Vertreter der Ärzteschaft gaben sich die Klinke in die Hand. Nach einer langen Genesungszeit griff sie wieder in die Tasten, aber sie bemerkte, dass ihre Kräfte schwanden und sie konnte nach einem Mozart-Konzert keine Zugabe mehr spielen. Sie wirkte zerbrechlich, wenn sie die Bühne betrat; zu einem ihrer Ärzte sagte sie einmal: »Die Zuhörer sind so erleichtert, weil ich bis zum Schluss durchgehalten habe, dass sie mir stürmisch zujubeln«. Sie war so klug, Werke auszuwählen, bei denen sie ihren außergewöhnlichen Sinn für Nuancen zur Geltung bringen konnte. Immerhin trat sie 1959 noch fast vierzig Mal öffentlich auf. Müßiggang war ihre Sache nicht, auch dass sie von ihren Schwestern ständig umsorgt wurde, ging ihr auf die Nerven. Der immerwährende Stimmungswechsel zog sich durch das gesamte Künstlerleben von Clara Haskil und kann exemplarisch an einem Konzert der Luzerner Festwochen gezeigt werden; auf dem Programm stand das Klavierkonzert Nr. 20 in D-Dur von Mozart; am Vorabend notierte sie:

»Ich bin nicht optimistisch und fürchte, dass dies das Ende meiner künstlerischen Tätigkeit ist. Mein Spiel klingt dilettantisch, ich täte besser daran, gleich aufzuhören«.

Aber nach diesem Konzert schrieb Clara in einem Brief:

»Das Konzert mit Klemperer in Luzern wird unvergesslich bleiben. In Montreux habe ich mit Charles Münch gespielt und in London mit Giulini. Ende Januar trete ich mit Kubelik in Paris auf. Ich bin also immer noch tätig, wenn auch nicht halb so viel wie früher«.

Wer die Situation von außen betrachtet kommt zu dem Schluss, dass Clara Haskil mit 65 Jahren so ziemlich am Ende ihrer Kräfte war, aber von den Personen, die mit ihr zu tun hatten, wie ein rohes Ei behandelt wurde. Da schickte Charly Chaplin schon mal seinen Wagen nach Paris, um die Künstlerin heim nach Vevey zu holen, und das Aufnahmeteam von Philips begab sich extra zu Aufnahmen ins Theater nach Vevey, um Beethovensonaten aufzunehmen; da ließ dann die Stadtverwaltung schon mal den Verkehr umleiten, damit das Klavierspiel der prominenten Mitbürgerin nicht gestört wurde.

In Clara Haskils Terminkalender stand für Dezember 1960:

1. Dezember: Paris: Champs-Elysées (Grumiaux)

7. Dezember: Brüssel (Grumiaux)

Ihr Kalender zeigte Termine bis zum Juni des nächsten Jahres an. Sie konzertierte oft mit dem Geiger und Dirigenten Arthur Grumiaux, ein ungleiches Paar, der kraftstrotzende, um Jahrzehnte jüngere Grumiaux und die stets zerbrechlich wirkende Pianistin. Man kannte sich gut; Frau Grumiaux holte Clara und Lili Haskil, die mit dem TEE von Paris herüber gekommen waren, am »Garte du Midi« ab. Clara hatte bereits Hilfestellungen beim Aussteigen abgelehnt, desgleichen als sich die drei Damen der breiten Treppe näherten, die zur Bahnhofshalle hinunterführt. Clara kam bereits an der ersten Stufe ins Straucheln und versuchte vergeblich, sich am Geländer festzuhalten, und fiel kopfüber auf den Stein. Sie verletzte sich an der linken Schläfe; es war eine blutende Wunde entstanden, aber nach einem Moment völliger Betäubung, galt die Hauptsorge ihren Händen - »zum Glück ist meinen Händen nichts geschehen«, meinte sie. Auf den Stufen sitzend, wartete man auf eine Tragbahre; Frau Grumiaux telefonierte nach einem Rettungswagen (was damals noch etwas schwieriger war). In Erwartung des Krankenwagens erörterte Clara mit ihrer Schwester Lili Konzerttermine ... dann ging es in rasender Fahrt zur Unfallstation des Saint-Gilles-Krankenhauses. Hier wurde die Wunde genäht, aber man erklärte, dass man die Patientin aus Platzmangel nicht aufnehmen könne. Clara war bei vollem Bewusstsein, empfand aber immer stärkere Schmerzen. Inzwischen war das Ehepaar Grumiaux aktiv geworden, sodass eine Verlegung in die Klinik Longchamp möglich wurde, wo der in Belgien bekannte Chirurg Dr. Ectors operierte; zuzüglich hatte Arthur Grumiaux noch einige befreundete Ärzte herbeigerufen. Clara hatte einen Schädelbruch und vermutlich auch eine Gehirnblutung erlitten. Während ihr ein Arzt Fragen stellte, schloss sie plötzlich die Augen und antwortete nicht mehr. Die Ärzte hielten eine sofortige Operation für unumgänglich; Schwester Lili wollte das zunächst verhindern, telefonierte mit Professor David in Paris, der allerdings die Diagnose bestätigte. Nach der Operation war Clara nicht mehr bei Bewusstsein. Gegen Mitternacht kam noch Jeanne aus Paris. Am 7. Dezember, kurz vor ein Uhr morgens, setzte das Herz aus - die Krankenschwester sagte leise - Es ist zu Ende.

Praktischer Hinweis:

Cemetery Montparnasse (Metro-Station »Edgar Quinet«)

Wenn man den Eingang am Boulevard Edgar Qinet benutzt, geht man die Avenue Principale gute 200 Meter geradeaus, bis zu einem blumengeschmückten runden Feld. Rechts hinter diesem Blumenfeld kommt man zum Gräberfeld Division 4, wo sich das Grab befindet.

Ergänzend zum letzten Beitrag soll noch darauf hingewiesen werden, dass das Spiel von Clara Haskil noch nicht vergessen ist.

Lieber 'hart'.

Herzlichen Dank für Deinen hoch interessanten Beitrag Nr. 669 zu Giulia Grisi und ihrem Gatten Giovanni Di Candia ('Signor Mario').

Zu diesen herausragenden Sängern des 19. Jahrhunderts möchte ich drei Anekdoten beisteuern:

Giulia Grisi ging mit ihren Töchtern Rita und Clelia – lt. H. Sutherland Edwards und seinem Buch „The Prima Donna“ von 1888 hatte das Ehepaar sechs Töchter, von denen drei im Kleinkindalter starben – in St. Petersburg spazieren, wo sie dem russischen Zaren Nikolai I., einem großen Verehrer des Sänger-Ehepaars, begegnete. „Das sind also ihre kleinen Grisetten.“, sagte der Zar. Die Sängerin antwortete ihm: „Nein, Hoheit, das sind meine kleinen Marionetten!“.

'Signor Mario' war ein sehr starker Raucher – er wachte mit einer Zigarre auf und ging mit einer Zigarre zu Bett. Obwohl es damals in St. Petersburg verboten war, in der Öffentlichkeit zu rauchen, konnte er von seinem Laster auch da nicht lassen. Als ihm auf dem Nevskii-Prospekt der Zar Nikolai I. begegnete und sich mit dem Tenor unterhielt, verbarg dieser die brennende Zigarre hinter seinem Rücken, bis der Monarch plötzlich rief: „Vous brûlez, Monsieur Mario!“. Lachend erteilte er dem Sänger die Erlaubnis, zu rauchen , wo und wann es ihm gefiel.

Wie viele Künstler waren sowohl Giulia Grisi als auch Mario sehr abergläubisch. Sie begannen nichts Neues an einem Freitag und traten auch freitags nicht auf; die Zahl '13' wurde von ihnen erst gar nicht ausgesprochen. Der Komponist Julius Benedict lud in London das Ehepaar donnerstags nach einer Opernvorstellung zu einem späten Empfang in Belgravia ein, wo Mario für die Gäste singen sollte. Als die Künstler verspätet dort eintrafen, stellten sie fest, dass Benedicts Haus die Nummer '13' trug; außerdem schlug eine Kirchturmuhr gerade Mitternacht. An einem Freitag zu singen, und dann auch noch in einem Haus mit der Nummer '13', war für die Beiden zuviel; sie informierten den Hausherrn und machten schleunigst kehrt.

Als ich 2006 auf dem Père Lachaise war, habe ich das von Dir gezeigte Grab leider nicht gefunden, weil es nicht im Friedhofsführer genannt wurde (wohl aber Adelina Patti). Dafür aber habe ich das Grab von Giulia Grisis großer 'Kollegin' Marietta Alboni, die dort als 'Maria Anna Marzia Alboni-Zieger' (und nicht 'Ziegler', wie in manchen Lexika steht) bestattet ist, gefunden und fotografiert.

Viele Grüße!

Carlo

Marietta Alboni, die dort als 'Maria Anna Marzia Alboni-Zieger' (und nicht 'Ziegler', wie in manchen Lexika steht) bestattet ist, gefunden und fotografiert.

Ja, lieber Carlo, genau so ist es. Da Du Dein Foto nicht eingestellt hast, werde ich das tun, aber über Alboni werde ich erst im März was schreiben, da hat sie nämlich Geburtstag.

Cyrill Kistler - *12. März 1848 Großaitingen - †1. Januar 1907 Bad Kissingen

Friedhofseingang Marienkapelle

Als Cyrill Kistler 1907 starb, war er immerhin als Komponist so prominent, dass auch im fernen New York von seinem Tod berichtet wurde. Heute ist dieser Komponist weitgehend unbekannt, obwohl seine Werke zu seinen Lebzeiten von bedeutenden Musikverlagen herausgegeben wurden. Kistler gehörte, nach Richard Wagner, zusammen mit Richard Strauss, Hans Pfitzner und Max Reger zu den großen Komponisten seiner Zeit.

Kistler wurde in dem etwa 15 Kilometer südwestlich von Augsburg gelegenen Ort Großaitingen, im Bayrischen Schwaben, geboren. Er wuchs in einfachen Verhältnissen auf. In der Literatur findet man den Hinweis auf eine »eher freudlose Kindheit und Schulzeit«, und dass er nach dem Tode der Mutter Vollwaise war, der von seinen Großeltern aufgezogen wurde. Cyrill konnte an einem handwerklichen Beruf keinen Gefallen finden und der Versuch eines Pfarrers, den jungen Mann an den Beruf eines Geistlichen heranzuführen, war ebenfalls erfolglos. Aber schon als Achtjähriger erhielt er Geigenunterricht und erlernte andere Musikinstrumente im Selbststudium. Die Chance Musiklehrer werden zu können schien geboten, also besuchte er von 1865 bis 1867 das Lehrerseminar im etwa achtzig Kilometer entfernten Lauingen. Nach seiner Ausbildung war er im Laufe von acht Jahren an dreizehn verschiedenen Schulen in Mittelschwaben als Lehrer tätig, wobei er durch seine polternde Art oft in Schwierigkeiten mit seinen Vorgesetzten geriet. Aus dieser Situation heraus reifte bei ihm die Erkenntnis, dass ihn diese Tätigkeit auf Dauer nicht befriedigte. Als er1875 seine erste Frau kennenlernte, ermöglichte ihm diese Verbindung ab 1876 bis 1878 ein Studium an der Königlichen Musikschule in München - Orgel und Komposition; seine Lehrer waren respektable Persönlichkeiten: Josef Rheinberger, Franz Wüllner und Franz Lachner, wobei er seine abschließenden Studien bei Generalmusikdirektor und Hofkapellmeister Lachner auf privater Basis bis 1880 betrieb.

Als einen besonderen Höhepunkt seines Lebens sah Cyrill Kistler die persönliche Begegnung mit Richard Wagner, und er war stolz darauf, dass er dem verehrten Meister seinen Festmarsch op. 41 widmen durfte. Stilistisch lag Kistler ganz nahe bei seinem großen Vorbild Wagner, belegte aber andere Wagner-Verehrer mit unflätigen Begriffen wie zum Beispiel: »Wagnerwanzen«, »Bayreuther Rollmops-Rezensenten« oder »wildes Gejäge der Bayreuther Nachbeter«

Ab 1880 und bis 1892 war Kistler Herausgeber der Zeitschrift: »Musikalische Tagesfragen. Organ für Musiker, Musikfreunde und Freunde der Wahrheit«

1883 übernahm Kistler am fürstlichen Konservatorium in Sondershausen eine Lehrstelle für Musiktheorie. 1884 gründete Kistler in Bad Kissingen eine eigene Musikschule und war dann knapp 22 Jahre in vielfältiger Weise hier tätig. Cyrill Kistler war also in Sachen Musik recht vielseitig beschäftigt; er war nicht nur Komponist, sondern auch noch Musikschriftsteller, Pädagoge und Verleger. Im März 1884 wurde am Hoftheater in Sondershausen seine Oper »Kunihild« oder »Der Brautritt auf Kynast« uraufgeführt, über die heute geschrieben wird, dass das »eine Turandot aus dem Riesengebirge« sei. Unter seinen etwa 200 musikalischen Werken befinden sich immerhin sechs Opern, die heute weitgehend vergessen sind; seinem ersten Opernwerk »Kunihild« folgten:

»Eulenspiegel« (1889), »Arm Elslein« (1902), »Röslein im Hag« (1903), »Der Vogt auf Mühlstein« (1904) und »Baldurs Tod« (1905). Eine weitere Oper, »Die deutschen Kleinstädter«, war zwar im Druck erschienen, kam aber nicht zur Aufführung.

Als seine wertvollste Hinterlassenschaft, kann heute Kistlers pädagogisches Wirken gesehen werden; seine instruktiven Lehrbücher sagen aus, dass er über grundsolides handwerkliches Können verfügte. Einige Beispiele der von Kistler verfassten Schriften seien hier genannt: Eine »Harmonielehre« / »Der Gesang- und Musikunterricht an den Volksschulen« / »Der einfache Kontrapunkt und die einfache Fuge« / »Der dreifache und mehrfache Kontrapunkt« ...

In der Literatur wird immer wieder ausgesagt, dass Richard Wagner in Cyrill Kistler seinen einzigen Nachfolger anerkannt habe, aber reüssieren konnte er auf Dauer nicht. Kistler schrieb noch in seinem op. 60 einen Trauermarsch auf den verehrten Meister, der 1883 starb, aber von einer Nachfolge konnte keine Rede sein.

Die 1875 mit Rosa Steinheimer geschlossene Ehe hatte nur vier Jahre Bestand, wobei überliefert ist, dass sich beide Eheleute gegenseitig Ehebruch vorgeworfen hätten. Als Kistler 1882 Marie Friederike von Crompton heiratete, war dieser Verbindung mehr Glück beschieden, aus dieser Ehe gingen drei Kinder hervor; es sind also heute noch Nachkommen da. Als man 2017 an der Stätte seines Wirkens des Komponisten anlässlich seines 100. Todestages gedachte, war auch Cyrill Kistlers Urenkel, Klaus Kistler, anwesend und dachte öffentlich darüber nach, was wohl die Gründe sein könnten, warum das Werk seines Urgroßvaters in Vergessenheit geriet. Als Gründe nannte er, dass Cyrill Kistlers Opern meist sehr aufwändig und kostenträchtig waren und es habe auch an den Inhalten, den Sujets wie »Kunihild« und »Baldur«, sowie an den deutschtümelnden Chorgesängen gelegen.

Vom eifrigen Schaffen des Cyrill Kistler stehen heute nur 6:12 Minuten als Hörprobe auf CD zur Verfügung; es handelt sich um das Vorspiel zum 3. Akt der Oper »Kunihild«.

Kistlers Grab ist auf dem historischen Friedhof leicht zu finden

Praktischer Hinweis:

Historischer Kapellenfriedhof, Kapellenstraße 17, in 97688 Bad Kissingen. Der Friedhofseingang befindet sich an der Marienkapelle. Man geht zunächst geradeaus und findet das Grab etwa in der Mitte des Geländes.

Francis Poulenc - *7. Januar 1899 Paris - † 30. Januar 1963 Paris

Es irritiert schon etwas, wenn man vor dem Grab-Häuschen von Francis Poulenc steht und auf die im Giebelbereich eingeschlagenen Lebensdaten schaut, die nicht mit dem in der Literatur genannten Geburtsjahr kongruent sind.

Zum heutigen Geburtstag von Francis Poulenc

Francis konnte mit Musik und im Wohlstand groß werden. Sein Vater war ein wohlhabender Industrieller aus dem südwestlichen Frankreich und tief gläubiger Katholik, Mutter Jenny entstammte einer traditionellen Pariser Handwerkerfamilie. Das musikalische Talent hatte Francis von Mama geerbt, von der es heißt, dass sie eine ausgezeichnete Amateurpianistin gewesen sei, die in regelmäßigen Hauskonzerten gerne ihre Kunst zu Gehör brachte, während sich das kleine Söhnchen unterm Klavier aufhielt. Etwas überrascht liest man in der Literatur, dass der Junge Schuberts »Winterreise« liebte, was jedoch verständlich wird, wenn man seine zweite Lebenshälfte betrachtet.

Als ihm seine Mutter die Anfänge des Klavierspielens beigebracht hatte, ging es eine Stufe höher; mit 15 kam er unter die Fittiche von Ricardo Viñes, einem Vertreter der Katalanischen Pianistenschule, dem Francis Poulenc für seine Ausbildung immer sehr dankbar war, denn aus Francis war ein ausgezeichneter Pianist geworden.

Die Aufnahmeprüfung am Pariser Konservatorium schaffte Francis Poulenc nicht; er glaubte nie an ästhetische Theorien und komponierte kreuz und quer durch alle musikalischen Genres. So eine Art Initialzündung soll es gewesen sein, als der 14-Jährige in einer Pariser Spielhalle das von dem Pianisten Édouard Risler gespielte Stück »Idylle« aus »Dix Piéces pittoresques« von Emmanuel Chabrier hörte - sein Entschluss stand nun fest, er wollte jetzt auch Komponist werden. Als Komponisten konnten ihn seine Eltern aber nicht mehr erleben, die Mutter starb im Alter von fünfzig Jahren und der Vater folgte ihr 1917.

Am 11. Dezember 1917 trat der junge Mann erstmals mit einer eigenen Komposition an die Öffentlichkeit - »Rapsodie négre«, hieß das Stück, ein Kammermusik-Werk für Flöte, Klarinette, Streichquartett, Bariton und Klavier. Widmungsträger des kleinen Werkes ist Erik Satie.

Diese Aufführung fand im Rahmen einer Reihe von Konzerten zeitgenössischer Musik statt. Die Uraufführung ging nicht reibungslos über die Bühne, weil sich der vorgesehene Sänger kurz vor der Aufführung weigerte den Text (Pseudo-Madagassisch) zu singen, der Bariton wollte nicht zum Narren gehalten werden..., also übernahm Poulenc den Gesangspart selbst. Sowohl der Widmungsträger als auch Maurice Ravel und Igor Strawinsky, waren beeindruckt. Das etwa zehnminütige Werk wurde in den nächsten Jahren immer mal wieder an verschiedenen Orten in Paris aufgeführt.

Während des langsam zu Ende gehenden Ersten Weltkriegs leistete Poulenc noch von Januar 1918 bis Januar 1921Wehrdienst in einer Kaserne, wobei ihm noch nebenbei die Komposition von drei ansprechenden Miniaturen gelang. Das dritte dieser Werke war »Trois mouvements perpétuels«, das im Dezember 1918 von Poulenc´ Klavierlehrer Ricardo Viñes uraufgeführt wurde, wofür der Pianist etwa fünf Minuten benötigt.

Im Januar 1920 ernannte der Kritiker Henri Collet Francis Poulenc und fünf andere Komponisten zur »Groupe des Six«, analog zu den »Russian Five«. Allerdings bestanden die Sechs immer darauf, dass die Gruppe lediglich eine Ansammlung von Freunden ist, ohne gemeinsame musikalische Ziele. Poulenc hatte bisher nur kurze Proben seines Könnens geliefert und wollte sich nun an größere Stücke heranwagen; es kam zu einer Zusammenarbeit mit Charles Koechlin, der noch bei Massenet studiert hatte und ein großer Verehrer Bachs war. Koechlin genoss als Lehrer einen guten Ruf; Koechlin erkannte, dass die Begabung seines Schülers eher in der Harmonie und weniger im Kontrapunkt liegt. Poulenc schätzt zwar Vorbilder wie Saint-Saëns, aber kreiert immer seinen eigenen Stil. Ausgangspunkt seines Komponierens waren die Melodie und die menschliche Stimme. So schrieb er 1926 das »Trio für Klavier, Oboe und Fagott«; er bevorzugte die Bläsermusik und schrieb - anders als wie bei Haydn üblich - nicht für Geige und Cello. Poulenc meinte, dass nichts dem menschlichen Atem fremder sei als der Bogenstrich. Hieraus erklärt sich, dass er viel für das französische Kunstlied tat und für die Holzbläser einen Schatz von fünf Werken schuf, die zum Schönsten gehören, was es im Bereich der Kammermusik für Bläser gibt.

Man muss noch einmal auf die Religiosität im Hause Poulenc zu sprechen kommen, welche sich im Verlaufe des Lebens von Francis so darstellt, dass er sich zunächst an seinem Vater orientierte, aber sich als Jugendlicher davon entfernte, denn in den 1920er Jahren waren das doch recht wilde Zeiten und unter den sechs Freunden war Francis der größte Spaßvogel.

Ernster wird es für Francis, als 1930 seine langjährige Vertraute, Raymonde Linossier, noch keine 33 Jahre alt, stirbt; seit Jugendtagen waren die beiden befreundet; 1924 hatte er ihr sein Erfolgsballett »Les Biches«, gewidmet. Heute kaum zu glauben, dass sie sich immer per »Sie« angeredet hatten. Natürlich spielte es eine Rolle, dass sich Francis sexuell auch nach der anderen Seite hin orientierte.

Als 1936 sein fast gleichaltriger Freund Pierre-Octave Ferroud - Komponist, Konzertveranstalter und Musikkritiker - bei einem grässlichen Autounfall in Ungarn ums Leben kommt, trifft das Poulenc wie ein Keulenschlag und er kehrt wieder zu seinem intensiven katholischen Glauben zurück, was natürlich auch musikalisch in sehr starker Weise zum Ausdruck kommt. Poulenc bat seinen Freund - und Sänger seiner Lieder - Pierre Bernac, ihn zum südfranzösischen Wallfahrtsort Rocamadour, dessen berühmte Marienstatue, die »Schwarze Madonna«, schon seit Jahrhunderten Scharen von Pilgern anzieht, zu chauffieren. Francis Poulenc schreibt über seine Eindrücke dort: »Rocamadour führte mich zurück zum Glauben meiner Kindheit. Dieser heilige Ort hatte alles, um mich in den Bann zu ziehen«.

Im Anschluss an seine Wallfahrt nach Rocamadour skizziert er sein erstes geistliches Werk, die »Litanies á la Vierge Noire«.1937 komponierte er den Liederzyklus »Tel jour, telle nuit«, nach neun Gedichten von Paul Éluard. Poulenc komponiert viele Lieder, die mit Hilfe seines Lieblingssängers Pierre Bernac eine besondere Interpretation erfuhren. Die beiden waren ab Mitte der 1930er Jahre oft als Lied-Duo unterwegs, in etwa vergleichbar mit Benjamin Britten und Peter Pears, wobei es bei Poulenc/Bernac nur um künstlerische Belange ging. Das Dreigestirn: Éluard - Poulenc - Bernac, war ein besonderer künstlerischer Glücksfall, man war sich zwar schon viel früher begegnet, aber die intensive Zusammenarbeit fällt in etwa in die Zeit der religiösen Neubesinnung.

Übrigens kehrte Poulenc immer wieder nach Rocamadour zurück und als sichtbaren Ausdruck seiner Religiosität, hatte er auf dem Pleyel-Flügel in seinem Arbeitszimmer eine Madonna-Plakette montiert.

Paul Éluard nimmt dann in späteren Jahren in ganz anderer Weise Einfluss auf das musikalische Werk von Poulenc, er macht den an sich unpolitischen Musiker zum Mitarbeiter der Résistance. Die beiden erschaffen das Werk »Figure Humaine«, im von den Deutschen besetzten Frankreich. Poulenc stellte sich vor, dass dieses Stück am Tag der ersehnten Befreiung sogleich aufgeführt werden konnte und ließ es heimlich drucken, damit alles schon vorhanden war, was für eine Aufführung benötigt wird. Aber dann kam es ganz anders; denn die Uraufführung durch BBC fand am 25. März 1945 in London in englischer Sprache statt, am 2. Dezember 1946 kommt das Werk erstmals in französischer Sprache in Brüssel an die Öffentlichkeit und die französische Erstaufführung fand dann endlich am 22. Mai 1947 in Paris statt. Die a-capella-Kantate »Un soir de neige« entstand 1944 und gilt als die »Winterreise« von Éluard und Poulenc.

Schon seit 1927 besaß Poulenc einen kleinen Landsitz in der Nähe von Noizay im Weinbaugebiet der Loire. Dort ergab sich für ihn zwar der Vorteil, dass er nicht von seiner Arbeit abgelenkt wurde, aber so richtig fühlte er sich mit dieser ländlichen Idylle nicht verbunden. Die schönen Spazier- und Wanderwege interessierten ihn nicht, auf den Boulevards in Paris fühlte er sich wohler, sein Herz war immer in Paris.

Endlich, sehr spät, wandte sich Francis Poulenc der Oper zu; »La Mamelles de Tiresias« wurde 1947 in Paris aufgeführt, zehn Jahre später dann das weit bedeutendere Werk »Dialogues des Carmelites«, was ein Auftragswerk der Mailänder Scala war und auch dort am 26. Januar 1957 seine Uraufführung erlebte.

Diese beiden Opern sind grundverschieden. »La Mamelles de Tiresias« ist ein surrealistisches Drama, das sich zurzeit seiner Aufführung mit dem aktuellen Thema des Geburtenrückgangs in Frankreich befasst - am Ende der Oper steht der Ausspruch: »Ô Français, faites des entfants!«

Der Oper »Dialogues des Carmelites« liegt ein historisches Ereignis zugrunde, das sich während der Französischen Revolution am 17. Juli 1794 zugetragen hat. Karmelitinnen wurden durch die Guillotine hingerichtet. Diese Oper war schon bei der Uraufführung ein großer Erfolg und gilt als eines der wichtigsten Werke des Musiktheaters im 20. Jahrhundert.

Vor zehn Jahren kam es sogar zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung, wegen einer Inszenierung an der Bayerischen Staatsoper; die von dieser Produktion hergestellte DVD darf, gemäß einem Gerichtsurteil, nicht mehr vertrieben werden.

Francis Poulenc war ein bedeutender französischer Komponist, den man in der Literatur mitunter als »janusköpfig« bezeichnet und er sprach auch selbst von sich als »Poulenc-Janus«, was daraus resultiert, dass die Bandbreite seines umfangreichen Schaffens eben zwei Gesichter aufweist. Da sind einerseits Vertonungen frivoler Texte, die er für Pariser Varietés vertont oder dieses Ballett »Les Biches«, wobei Geldnot und Armut als Begründung ausscheiden, es machte ihm einfach Spaß. Auf der anderen Seite schreibt er mit tiefer, gläubiger Inbrunst Litaneien zu Ehren der Heiligen Jungfrau Maria.

Sein langjähriger musikalischer Partner Pierre Bernac charakterisierte Francis Poulenc einmal so:

»Er konnte das Muster eines ›bon vivant‹ sein, der das Leben liebt und all das Schöne, das es bietet, aber er konnte auch in schwere Depressionen versinken. Seine Stimmung wechselte von einem Tag auf den anderen, ja sogar von einem Augenblick auf den nächsten, denn er war äußerst empfindsam und seelisch erregbar. Im Innersten war er ein ängstlicher Mensch.«

Das Grabmal von Francis Poulenc ist in die Jahre gekommen ...

Praktischer

Hinweis:

Das Grab von Francis Poulenc befindet sich auf dem Pariser Friedhof Cimetière

du Père-Lachaise / Division 5; man geht vom Haupteingang aus etwa 100 Meter geradeaus

und wendet sich bei der Avenue du Puits nach rechts und kommt etwa nach weiteren

200 Metern zum Gräberfeld 5.

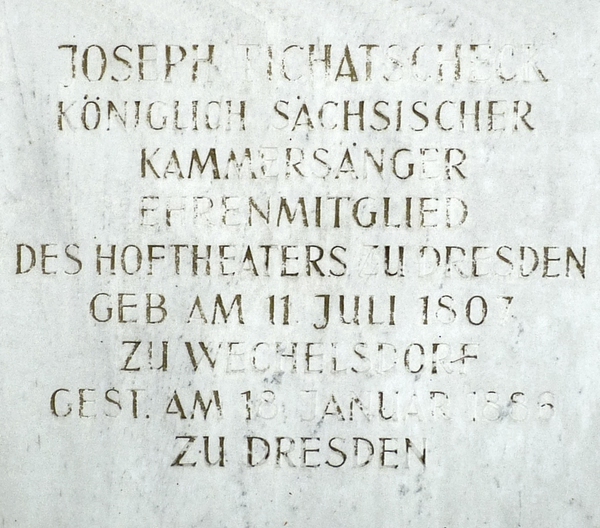

Joseph Tichatscheck - *11. Juli 1807 Ober-Wekelsdorf - † 18. Januar 1886 Dresden

Joseph Tichatscheck war in den 1840er Jahren ein ganz großer Tenor im deutschsprachigen Raum. Sein Stammhaus war die Hofoper zu Dresden, der er mehr als drei Jahrzehnte angehörte. Er gab aber auch zahlreiche Gastspiele an anderen Häusern und in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Frankreich, Holland, England und Schweden.

Mit seiner sängerischen Leistung unterstützte er ganz wesentlich die ersten Aufführungen der Opern Richard Wagners, als dieser noch weitgehend unbekannt war. Da es von dieser Stimme keine Tondokumente gibt, ist man auf die Beurteilung kompetenter Zeitzeugen angewiesen. Otto Nicolai bezeichnete ihn als den ersten deutschen Tenor und Peter Cornelius war bei einer Aufführung von »Lohengrin« in Weimar »bis ins Tiefste bewegt«. Berlioz, der ihn als Rienzi erlebte äußerte sich enthusiastisch: »Brilliant und unwiderstehlich, elegant, leidenschaftlich, heroisch, seine schöne Stimme, seine großen, leuchtenden Augen, alles das wirkt unglaublich effektiv«.

Joseph Alois Tichatscheck wurde mit dem Geburtsnamen Tichatschke in Ober-Wekelsdorf geboren; wenn man sich bezüglich des Ortsnamens an einer kolorierten Karte der Gegend orientiert; aber mit der Genauigkeit ist das so eine Sache, sowohl beim Sängernamen als auch dem Geburtsort begegnen einem quer durch die Literatur unterschiedliche Schreibweisen, mal das einfache »k« und dann wieder das »ck«; auf dem Grabstein hat der Bildhauer den Namen TICHATSCHECK - heute kaum noch lesbar - eingeschlagen, aber auf dem Denkmal in seinem Geburtsort steht Tichatschek . Die Schreibweise des Ortsnamens hat sich insofern erledigt, dass aus Wekelsdorf längst das tschechische Teplice geworden ist. Joseph Tichatscheck kam also aus Böhmen, wie so viele Musiker, die dann in Wien oder Dresden Karriere machten. Als bekannter Künstler soll er nur einmal an seinen Geburtsort zurückgekehrt sein, er wirkte als Sänger in einem Hochamt in der St. Laurenziuskirche mit.

Zum heutigen Todestag des Sängers

Die Farbe, mit der die Buchstaben ausgelegt sind, ist teilweise bis zur Unleserlichkeit ausgewaschen.

Wekelsdorf liegt im Kreis Braunau im nordöstlichen Böhmen, wo die Landschaft wildromantisch ist und heute viele Touristen anzieht. Alte Chroniken stellen oft eine arme Familie dar, während andere Quellen berichten, dass die Eltern für den Jungen Schulgeld bezahlen mussten. Natürlich wäre beides möglich, diese Quellen können unterschiedlich interpretiert werden. Der Vater von Joseph Alois war Weber und Holzmacher, manche Chronisten machen aus ihm einen »armen Heimweber«. Josephs Vater spielte Klarinette und Waldhorn und sang im Kirchenchor. Sohn Joseph hatte eine hörenswerte Knabenstimme, die auch dem Lehrer Wittig auffiel. Von der Schule aus wurde die Musikalität des Knaben dergestalt gefördert, dass er nicht nur im Gesang, sondern auch im Geigen- und Klavierspiel unterwiesen wurde. Auch Pfarrer Herrmann war auf den Knaben aufmerksam geworden, sodass eine Verbindung mit dem Stiftsgymnasium zustande kommen konnte.

Ab 1822 besuchte Joseph Tichatscheck das Stiftsgymnasium der Benediktiner in Braunau, wo seine Eltern für ihn in der 1. und 2.Klasse Schulgeld zu entrichten hatten, weil er als privater Schüler aufgenommen war. Erst in der 3. und 4. Klasse hatte er den Status eines »öffentlichen« Schülers und war im Stift, wo seine schöne Altstimme aufgefallen war, Sängerknabe. Seine Stimme mutierte dann im siebzehnten Lebensjahr zur Tenorstimme.

Der junge Mann begab sich nun zum Studium nach Wien, jedoch nicht etwa zum Konservatorium, sondern zum Studium der Medizin. Chronisten vermuten, dass an dieser Entscheidung die Liaison mit einer reichen Braunauer Gastwirtstochter mitgewirkt haben könnte, weil deren Eltern von ihrem Schwiegersohn in spe, eine sichere berufliche Grundlage gefordert hatten. Das Ende dieser ersten Jugendliebe, markierte dann auch den Abbruch des Medizinstudiums.

Natürlich war seine schöne Stimme auch in Wien aufgefallen und dem Chordirektor des Theaters am Kärntnertor, der damaligen Hofoper, zu Ohren gekommen, der ihn animierte in den Theaterchor einzutreten und ihm ein Musikstudium in Wien vermittelte. Der damals berühmte Tenor Giuseppe Ciccimarra, ein Rossini-Spezialist erster Güte, hatte 1826 seine Karriere beendet und sich in Wien als Gesangs- und Klavierlehrer am Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde niedergelassen. Bei diesem Lehrer wollte es Tichatscheck zum Solisten bringen, was auch allmählich gelang. Vom Chorinspektor wurde er zunächst in kleineren Rollen eingesetzt und leitete auch den Chor der Barnabitenkirche St. Michaelis in Wien. Auch Direktor Duport hatte herausgehört, dass in der Stimme Potenzial steckt. 1833 konnte Tichatscheck den Solisten-Status mit seinem Debüt am Kärntnertor-Theater erreichen, in Meyerbeers Oper »Robert le Diable« sang er die Partie des Raimbaud. Die Direktion bot dem jungen Sänger einen Fünf-Jahresvertrag an, welcher auch einen längeren Urlaub gewährte, damit der angehende Solist sich nach größeren Rollen umsehen konnte. Recht bald sah sich Joseph Tichatscheck auf der Grazer Opernbühne umjubelt, wo er von 1835 bis 1837 tätig war. Da Direktor Duport des Kärntnertortheater verließ, hatte der Vertrag dort keinen Bestand mehr.

Im August 1837 kam es zu einem erfolgreichen Gastspiel an der Dresdner Hofoper. Das Dresdner Publikum erlebte Joseph Tichatscheck in der Antrittsrolle des König Gustave III. in Aubers Oper »Le Bal masqué«; Chronisten berichten von einem »enthusiastischen Erfolg«. Aus diesem Gastspiel resultierte eine sofortige Anstellung mit einem Vertrag über sieben Jahre, also vom 1. Januar 1838 bis 1845, aber wie schon oben erwähnt, wurde die Dresdner Oper seine künstlerische Heimat, bis zum Ende seiner Tage.

Natürlich ist man als Nicht-Zeitgenosse auf schriftliche Überlieferungen angewiesen und wundert sich mitunter darüber, was da so alles überliefert wird. So ist zum Beispiel über Tichatschecks Tätigkeit in Dresden zu lesen: »und verkörperte dort insgesamt 1125 Rollen; er trat zusammen mit den bedeutendsten Sängerinnen und Sängern seiner Zeit auf«. Die Menge der Rollen ist weniger glaubwürdig, aber der zweite Satzteil stimmt. Hier muss unbedingt der Name von Wilhelmine Schröder-Devrient genannt werden, die in der Operngeschichte eine bedeutende Rolle spielt. Sie begleitete wohlwollend und fördernd die großen Schritte, die der aufstrebende junge Tenor nun tun musste. Tichatscheck war ihr über ihren Tod hinaus dankbar; als Wilhelmine Schröder-Devrient 1860 in Coburg starb, ließ Tichatscheck an ihrem Sterbehaus eine Gedenktafel abringen. Die Sopranistin und der Tenor hatten in Dresden eine Menge begeisternder Aufführungen abgeliefert, wobei die Fähigkeiten der beiden dergestalt konträr waren, dass Schröder-Devrient eine grandiose Darstellerin mit guter Stimme war, während Tichatscheck ein grandioser Tenor war, dessen darstellerische Fähigkeiten jedoch bei weitem nicht an die seiner Partnerin heranreichten.