I. Artur Schnabel (Aufnahme 25. u. 26 Januar 1939) und Wilhelm Kempff (DGG Januar 1967)

Für die Diskussion:

Interpretationsvergleiche Klavier - Diskussionsforum

Franz Schubert, Klaviersonate Nr. 21 B-dur D.960, CD (DVD)-Rezensionen und Vergleiche (2017)

A. Einführung

„Schuberts Klaviersonaten blieben mir in der Jugendzeit bis auf wenige Ausnahmen ein Buch mit sieben Siegeln. Ich hielt mich an die große a-moll-Sonate op. 42 (D 845) weil sie mir Beethovens Geist verwandt schien. Noch wußte ich nicht, welch herrliche Aufgabe meiner wartete, mich an der Hebung der verborgensten Schätze aus der unergründlichen Tiefsee der Musikseele Schuberts beteiligen zu dürfen.“ (...) „Daß ich damals (mit >damals< ist die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg gemeint) jede Gelegenheit suchte, um mich als Begleiter seiner Lieder zu betätigen, das sehe ich heute als meine wertvollste Vorbereitung für das allmähliche Eindringen in die Schubertsche Klangwelt an, eine Klangwelt, von der der Sänger Vogel, Schuberts erster bedeutender Interpret, so schön sagte: Schubert >ahnet gar nicht, was in seinem Innern lebt! Das ist eine unerschöpfliche Flut!<“

„Die meisten seiner Sonaten sollten nicht in das grelle Rampenlicht der Riesenkonzertsäle gezogen werden, da es sich um Bekenntnisse einer höchst verletzlichen Seele handelt, mehr noch um Monologe, oft so leise geflüstert, daß der Klang im Raum verhallt (im dreifachen Pianissimo verrät uns Schubert die tiefsten Geheimnisse). (...) Nein, dem Virtuosen bieten sich bei ihm keine lohnenden Betätigungen. (...) Wegen des vorwiegend lyrischen, epischen Charakters der Sonaten Schuberts gibt es Probleme zu lösen, die uns der männlich disponierende, in lapidarer Sprache zu uns redende Beethoven erspart. (...)

Sein Geist ist eingemündet in die >unerschöpfliche Flut<.

Wenn Schubert seine Zauberharfe ertönen läßt, ist uns dann nicht zumute, als schwebten wir losgelöst von aller Materie in einem Meer von Tönen? Ein Naturgeist ist Schubert gewesen, eng mit dem Atmosphärischen verschwistert. Das Eckige. Kantige war nicht seine Art. Das Fließende, unaufhörlich Quellende, von dem so viel in seinen Liedern gesungen wird, war teil seines Wesens. Darum konnte nur er, zum zweiten Orpheus geworden, Goethes >Gesang der Geister über den Wassern< vernehmen:

Des Menschen Seele

Gleicht dem Wasser:

Vom Himmel kommt es,

Zum Himmel steigt es,

Und wieder nieder

Zur Erde muß es,

Ewig wechselnd.“

Wilhelm Kempff (1970)

Schubert gehört zu den Komponisten, die sehr einseitig rezipiert wurden. Populär war der Liedkomponist, nicht aber der Symphoniker und vor allem nicht der Schöpfer von großen Klaviersonaten. Was Wilhelm Kempff hier formuliert, ist bezeichnend: Das Maß aller Dinge in Sachen Klaviersonate war für ihn Ludwig von Beethoven. In seiner Pianistengeneration ist man offenbar noch weit davon entfernt, Schuberts Klaviersonaten als einen eigenständigen Beitrag zu dieser Gattung zur Kenntnis zu nehmen. Wie Kempff verrät konnten Schubert-Sonaten überhaupt nur deshalb vereinzelt sein Interesse wecken, insoweit er in ihnen Beethoven wiederfand. Einem großen Pianisten wie Sergei Rachmaninow waren Schuberts Sonaten nicht einmal bekannt und Virtuosen wie Vladimir Horowitz oder Artur Rubinstein nahmen die B-Dur-Sonate D 960 als einzige der Schubert-Sonaten erst sehr spät – in den 50iger (Horowitz) und 60iger (Rubinstein) Jahren – in ihr Repertoire auf. Rubinstein spielte in jungen Jahren lediglich die Wandererfantasie. Das große Verdienst, Schuberts Klaviersonaten auf dem Konzertpodium einem breiten Publikum bekannt zu machen und so aus der Vergessenheit zu holen, gebührt Artur Schnabel, der sogar die drei letzten großen Sonaten D 958, D 959 und D 960 an einem Abend aufführte. Schuberts letzte Klaviersonate D 960 ist wohl die meistgespielte aller Schubert-Sonaten, gerade auch von solchen Pianisten, die sich ansonsten weniger intensiv mit seinem Sonatenkosmos beschäftigen. Die Gründe dafür liegen ganz sicher in ihrer berührenden Schönheit, aber nicht zuletzt auch in der Liedhaftigkeit besonders dieser Sonate. Die B-Dur-Sonate entspricht damit genau dem Bild, wie man Schubert immer wahrgenommen hat: als „den“ deutschen Liedkomponisten schlechthin. Allein diese Tatsache zeigt den Zwiespalt, der in der Zuwendung zu Schuberts Klaviersonaten deutlich wird: Entweder man rezipiert Schubert als einen Beethoven-Epigonen oder sieht seinen Beitrag zur Gattung Klaviersonate gar nicht gattungsspezifisch als den Ausflug des Liedsängers in eine ihm im Grunde fremde Welt. Vor diesem Hintergrund lohnt es sich, mit einem Vergleich der Interpretationsansätze bei Artur Schnabel und Wilhelm Kempff zu beginnen. Denn hier handelt es sich um zwei Pianisten aus der älteren deutschen Tradition, die sich Schubert offensichtlich von Beethoven ausgehend erschlossen – Schnabel war bekanntlich der erste Pianist, der Beethovens sämtliche 32 Klaviersonaten aufnahm, eine bis heute exemplarische Einspielung. Bei Schnabel und Kempff kann man exemplarisch nachvollziehen, wie sich das Bild von Schubert als Ernst zu nehmendem Komponisten von Klaviersonaten formt – zwischen den Polen der Abhängigkeit von Beethoven und eigenständiger Romantik, wie sie sich in der Orientierung am Melodisch-Liedhaften zeigt.

Bevor ich mich den beiden Interpretationen konkret zuwende, möchte ich aber zuvor einen – vielleicht den entscheidenden – Aspekt des Verhältnisses von Beethoven und Schubert in dieser Rezeptionsgeschichte noch etwas vertiefend betrachten. Schubert sei ihm in der Jugend ein „Buch mit sieben Siegeln“ geblieben, bekennt Wilhelm Kempff. Gleichwohl widmet er sich sehr intensiv und mit Begeisterung Schubert als Liedbegleiter. Warum eigentlich? Mehr oder weniger versteckt formuliert Kempff damit den grundlegenden Vorbehalt Schuberts Sonatenkosmos gegenüber: Diese Musik Schuberts sei zu lyrisch intim, um im großen Konzertsaal Gehör zu finden. Mit einem solchen Urteil steht Wilhelm Kempff nun nicht alleine, denn auch Vladimir Horowitz etwa empfand Schuberts Sonate B-Dur lange als „viel zu lang, zu stark nach innen gekehrt“, um sie in seine Konzertprogramme aufzunehmen. Intimität – neben den berühmt-berüchtigten „himmlischen Längen“ – ist also der entscheidende Einwand, welcher einer öffentlichen Aufführung der Klaviersonaten Schuberts überhaupt und der B-Dur-Sonate insbesondere im Wege steht. Hinter solchen Skrupeln kann man nun mit guten Gründen jene romantische Tradition vermuten, welche die Musik „verweltlichen“, aus den Privatzirkeln des bürgerlichen Haushalts und der Kirche befreien und in den Konzertsaal bringen will. Gustav Mahlers Geringschätzung von Kammermusik, die in einem aufschlussreichen Brief an eine Schülerin dokumentiert ist, resultiert daraus – nicht zuletzt deshalb transkribierte Mahler Schuberts Streichquartett Der Tod und das Mädchen für großes Orchester. Für die romantische Tradition ist vor allem die Symphonie diejenige Gattung, welche für das große öffentliche Konzert auf der Weltbühne bestimmt ist. Dies gilt aber sicherlich in zunehmendem Maße auch für die Klaviersonate, nachdem Franz Liszt den reinen Klavierabend als große Konzertveranstaltung etabliert hatte. Schubert verfehlt im Selbstverständnis dieser Tradition offenbar das, was man von der Gattung Klaviersonate erwartet: ein kontrastreiches musikalisches Drama, was den großen Konzertsaal füllen und gerade nicht „unter vier Augen“ (so Claude Debussy zu seinen betont intimen Préludes) aufgeführt werden soll. Das Kunstlied insbesondere hat immer den Zug des Privat-Intimen behalten, weswegen es auch anleuchtet, dass Schubert in diese Nische gesteckt und entsprechend auf das Lyrische eines romantischen Liedsängers festgelegt wird, was wiederum die Kehrseite hat, dass er mit Beethoven, „dem“ Komponisten für das Sonatensatzdrama im großen Konzertsaal, nicht ernsthaft konkurrieren kann. Tritt Schubert nun aus dieser Nische heraus, dann muss sich für solche in der Beethoven-Tradition aufgewachsenen Pianisten wie Schnabel und Kempff die fast schon aporetische Frage stellen, wie Schuberts Beitrag zur „dramatischen“ und „weltlichen“ Gattung der Klaviersonate zu bewerten ist: Kann Schubert gegenüber Beethoven in dieser Gattung überhaupt bestehen? Ist ein „lyrisches“, „liedhaftes“ Sonatensatzdrama nicht so etwas wie ein hölzernes Eisen? Und genau auf diese Frage finden Kempff und Schnabel, die sich letztlich von Beethoven ausgehend einen Zugang zu Schuberts Sonatenkosmos erschlossen haben, eine konträre Antwort, die deshalb für die Interpretationsgeschichte so aufschlussreich ist, weil sie eine Weggabelung und alternative Orientierung bedeutet: Schubert, der Komponist der Klaviersonate als Klassiker im Geiste Beethovens oder als Schöpfer einer neuen, klassischen Romantik.

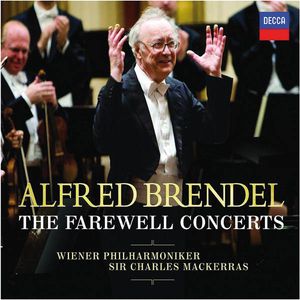

Dass Schnabel und Kempff Antipoden sind, zeigt sich gleich zu Beginn des Molto moderato, in der Art und Weise, wie das Liedthema vorgetragen wird. Es empfiehlt sich, die beiden Aufnahmen hier ausschnittweise hintereinander zu hören:

Wenn man genau hinhört, entdeckt man, dass sich Schnabel penibel an die von Schubert notierten Bögen hält, also ganz im Sinne Beethovens „grammatikalisch“ denkt, einem musikalischen „Satz“ formuliert mit deutlich voneinander abgesetzten, einander ergänzenden Teilen, die sich zu einer artikulierten Phrase verbinden. Obwohl dies ein Schubertsches Liedthema ist, klingt dies so doch sehr nach „männlichem“ Beethoven, nach einer klassischen Themensetzung. Zweifellos hat Artur Schnabel einen wunderbar singenden Klavierton. Nur betrachtet er das Gesangliche als bloße Eigenschaft eines im Grunde klassisch formulierten musikalischen Themas und singt dieses entsprechend nicht romantisierend aus, will damit Schubert also gerade keine romantische Exklusivität zugestehen, die in Gegensatz zu Beethoven treten könnte. Ganz anders Wilhelm Kempff: Nicht nur wählt er ein flüssigeres Tempo. Die melodische Bewegung übergreift hier, Schuberts Spielanweisung „Ligato“ geradezu gegen die notierten Bögen und Abschnitte ausgespielt, die Phrase und ihre Einteilungen, die folglich eingeschmolzen werden in einem melodischen Kontinuum: Statt einen musikalischem Satz mit Komma und Punkt zu formen macht Kempff aus dieser Melodie eine interpunktsfreie „unerschöpfliche Flut“; das Melos verselbständigt sich damit zum melodischen Prinzip einer fließenden Tonbewegung. Kempff löst damit musikalisch einleuchtend genau das ein, was er in seiner Erläuterung über den Wesensunterschied von Beethoven und Schubert ausgeführt hat: Beethovens Ecken und Kanten werden bei Schubert vom melodischen Fluss gleichsam weggespült. Es ist offensichtlich, dass Alfred Brendel, der sich schon früh den Namen des Schubert-Interpreten schlechthin erwarb, in seiner 1972iger Aufnahme sich nicht an Schnabel, sondern an Kempff orientiert: Auch bei ihm werden im annähernd gleichem flüssigen Tempo die Abschnitte, Phrasen und syntaktischen Interpunktionen in einer melodisierenden Homogenisierung aufgelöst. Allerdings wirkt Brendel im Vergleich mit Wilhelm Kempff doch etwas glatt. Das Großartige bei Kempff erfasst man im unmittelbaren Vergleich: seine unglaubliche Feinsinnigkeit, die grammatikalische Interpunktion als subtile Andeutung und damit den Anklang an Beethovens Satztechnik noch sachte durchscheinen zu lassen, während die Syntax bei Brendel in dieser frühen Aufnahme im melodischen Strom schlicht versunken ist, weswegen die Melodik so auch etwas grau-eintönig wirkt. Über diese „hintergründige“ Klassizität bei Kempff wird noch zu sprechen sein. Doch zunächst nun zu Schnabels Interpretation: