Kleiner Nachtrag: Wie ich mittlerweile zufällig bei google maps (bei vorheriger Verlinkung) gesehen habe und sich auch per Zeitungsmeldung bestätigen ließ, wurde nicht nur das "weiße Rössl" sondern auch das Brahms-Sommerquartier der Jahre 1878 und 1879, das "Krainer-Haus" zwischenzeitlich demoliert. An Stelle des Letztgenannten ist jetzt ein Parkplatz zu sehen (dessen zierender Name "Brahms-Parking" kommt hier in Anbetracht der Vorgeschichte eher einer schlechten Komödie gleich). Innerhalb kurzer Zeit (ein bis zwei Jahre) hat sich Pörtschach somit von drei auf eine originale Brahmsstätte reduziert (was aber bei echter Wertschätzung leicht vermeidbar gewesen wäre). Das Schloss wird wohl als einzige bleiben, da es auch als Hotel betrieben wird. Dem üblichen Massentourismus wirds auch nicht jucken, es wird nur eine Minderheit sein, welche den einzigartigen kulturellen Wert vermissen wird, an dessen Stelle jetzt moderne, austauschbare 0815-Bauten stehen.

Beiträge von âme

-

-

Erstmal danke an Alfred dass er das mit dem Passwort einfach und unbürokratisch gelöst hat (habe es mittlerweile vergessen)

Ich wollte mich mal wieder einbringen, nachdem es bei diesem Thema gut dazu passt und es vielleicht interessante Informationen zu Brahms seine Urlaubsaufenthalte in Pörtschach gibt.

Brahms zog zunächst Sommer 1877 in die zwei-Zimmer große Hausmeisterwohnung im Schloss, welche zwar günstig war (30 Gulden) doch er fühlte sich durch gewisse andere Verpflichtungen nicht sonderlich wohl. Die freiherrliche Familie Pausinger, welche das Schloss besaßen, erwarteten nämlich von dem zu diesen Zeiten schon bekannten Komponisten, dass er auch an Ausflügen teilnehmen, sowie Gesellschaft bei Mittags- und Abendmahlzeiten leisten sollte. Für den eher sonst bescheidenen, zurückhaltenden Brahms waren die aristokratischen Gepflogenheiten nicht sonderlich angenehm. Zudem erwies sich Frau Baronin Pausinger als etwas zudrängliche Verehrerin. Heute würden man sagen, sie hatte etwas den Hang zum "Stalking", denn die passionierte Hobbymalerin wollte den berühmten Sommergast heimlich auf Leinwand verewigen. Somit sah er sich bald gezwungen, nach einem anderen Quartier Ausschau zu halten, denn prinzipiell hatte es ihm in Pörtschach gefallen.

„Pörtschach am See heißt unser Ort, die Eisenbahnstation heißt Maria Wörth. Hier ist es allerliebst, See, Wald, darüber blauer Bergebogen, schimmerndes Weiß im reinen Schnee, Krebse gibt es massenhaft. Das Wirtshaus heißt Werzer, das Beste nämlich und behaglichste, denn es gibt mehrere …" oder „Für künftige Sommer empfehle ich Euch die hiesige Gegend! Ich meinesteils gehe auch im Sommer künftig nicht ohne besonderen Grund aus Österreich hinaus!“ schrieb er in seinen Briefen.

Ein Foto, dass ich vor ein paar Jahren während eines kurzen Aufenthalts gemacht habe und das Schloss zeigt.

Weit "flüchtete" Brahms im nächstfolgenden Sommer jedoch nicht. Es war das schräg gegenüberliegende "Krainer-Häuschen". An der Hausmauer dessen kann man heute eine gemalte Schrift erkennen in welcher u.a. der damalige Besitzer Viktor Rapatz erwähnt wird. Angeblich mietete Brahms zwar vier Zimmer nutze aber nur die mittleren, während die anderen Beiden vor allzu aufdringlichen Gästen eine "Pufferzone" bieten sollten. Möglicherweise speziell für Frau Pausinger. Diese Taktik dürfte erfolgreich gewesen sein, denn auch wenn dieses Quartier wesentlich teurer als das zuvorgehende war, kam er ebenso im Jahr 1879 von Anfang Mai bis September hierher. Ein Vorteil, der ihm damals noch entgegenkam: Pörtschach war zu diesen Zeiten noch kein bekannter Kurort, die Sommergäste hielten sich bei dem weitgehend ländlich geprägten Dorf noch in Grenzen.

Brahms komponierte zum. teilweise während dieser Aufenthalte an der zweiten Symphonie in D-Dur op. 73, am Violinkonzert in D-Dur op. 77, den 8 Klavierstücken op. 76, der Regenlied-Sonate für Geige und Klavier in G-Dur op. 79 und an zwei Rhapsodien für Klavier op. 79. Kleinere Werke waren die Chorlieder "Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen" op. 74 und "Oh schöne Nacht" op. 75, ie Lieder "Ade", "Todessehnen", "Therese", "Nachtwandler" und "Versunken".

Seine Mahlzeiten nahm Brahms meist im Gasthaus "Zum weißen Rössl" (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen in St.Wolfgang am Wolfgangsee) bei der Familie Werzer zu sich. Dort arrangierte er auch einmal für den russischen Komponisten Iwan Knorr ein Nächtigungszimmer während seines ersten Aufenthaltes. Knorr schilderte die erste Begegnung folgendermaßen:

"Mir war es zumute, wie bei einem Besuch beim Zahnarzt. Ich trat ein und stand auf einmal einem untersetzten, bartlosen Manne gegenüber, dessen volles Haar an den Schläfen leicht ergraut war. Er gab mir nicht nur die Hand, sondern schlang einen Arm um mich und steckte mir eine Zigarre mit einem kategorischen 'Rauchen!' in den Mund. Ich bat ihn nun um Ratschläge in betreff meines Stückes. Er sagte fast unwirsch: 'Ach was, Sie wollen, was Sie können, da braucht Ihnen kein anderer dreinzureden.' Ich sagte ihm darauf, daß ich unterdessen Gelegenheit gehabt hätte, das Stück zu hören, und daß mich manche Klangwirkung arg enttäuscht hätte. Er lachte laut auf und meinte: 'Sie, junger Mann, scheinen mir noch nicht viel erlebt zu haben, Sie müßten sonst wissen, daß es gewöhnlich anders kommt im Leben, als man sich einbildet.' Als ich die Absicht äußerte, in einer der Variationen eine gewisse Stelle den Violoncellen und Bratschen, anstatt den Holzbläsern, zu geben, schmunzelte er höchst vergnügt: 'Ich weiß schon! Das ist, wo das zweite Fagott mit Ta ta ta einsetzt.' Er sang die Stelle, und ich gewann die Überzeugung, welche durch eine weitere Unterredung bestätigt wurde, daß er das Stück Note für Note auswendig wußte, es besser kannte, als ich selber."

Das besagte Haus existiert heute nicht mehr. Erst vor vier Jahren ließ es die heutige noch ansäßige aber scheinbar wenig kunst- und kulturliebende Hoteliersfamilie Werzer für einen Neubau abreissen. Jegliche Proteste der Johannes-Brahms-Gesellschaft blieben fruchtlos.

Quelle: Wikimedia.org

Das zeigt mal wieder, dass der Denkmalschutz in Österreich auch heute nicht so funktioniert wie es eigentlich sollte. Schon die im Jahr 2005/2006 erfolgten umfangreichen Eingriffe beim Mozarthaus in der Domgasse 5, welche das ursprüngliche, authentische Flair des Hauses weitestgehend und unwiederbringlich zunichte machten (wer davor mal dort zu Gast war, weiß was ich meine) haben den Ruf eines zahnlosen Denkmalschutzes bestärkt.

Zumindest konnte ich bei meinem damaligen Aufenthalt (ein Jahr vor dem Abriss) das Haus von Außen noch besichtigen und stelle hier zwei Fotos davon zur Verfügung:

Heutiger Zustand:

Quelle: Google-Maps

Falls die Verlinkung der Bilder von meinem Dropbox-Ordner nicht funktioniert bitte ich um Korrektur. Danke.

unter teilweiser Zuhilfenahme der Sekundär-Quelle Alteneder, Horst. 2008 „Das Leben und Wirken von Johannes Brahms vor dem politischen Hintergrund seines Jahrhunderts“, Dipl.-Arbeit, Universität Wien.

-

Hallo âme, wenn ich das gerade gelesene kurz kommentieren darf, so muss ich Stimmenliebhaber doch Recht geben, an wem liegt es denn, wenn es denn so ist mit den Opern oder überhaupt den Gesangsliebhabern, wenn die andere Fraktion nicht soviel postet wie dir lieb ist, können wir was dafür? Dazu sei noch angemerkt, du bist seit 2008 angemeldet mit gerade 400 Beiträgen, also solltest du deine Aktivitäten mal auf Vorwärts ausrichten und nicht gleich mit der Austrittskeule schwingen, also nichts für ungut war nur meine bescheidene Meinung.

So sei lieb gegrüßt vom

FiescoScheinbar läßt du dich auch zu sehr von der absichtlich verdrehten Kritik Stimmenliebhabers blenden, statt meine Ausgangskritik herzunehmen...mit keinem Wort habe ich hier irgendwelche Mitglieder kritisiert. Es ging mir lediglich um die Aussage von Rheingold1876, die Werbung wäre zu allgemein verfasst, man sollte zu dem Opernführer, dem Operettenforum, Die berühmte Stimme (also es werden in der Werbung sowieso schon genug Unterforen genannt die sich mit der Stimme befassen) auch noch neue Stimmen, Kunstlied, Opernkanon und gar das Regietheater mit anderen Gattungen ersetzen, da "Breitenweirkung" nicht "das Ziel sein kann". Meine Kritik war lediglich, dass bei einem Forum wo die Stimme seit einigen Jahren so einen dominanten Part einnimmt, nicht auch noch zusätzlich diesen Teil ausbauen muss und die restlichen Gattungen ruhig vernachlässigt werden können, es sei denn man will hier ein reines Gesangsforum erschaffen, aber das ist dann...und das Recht nehme ich mir auch raus...nicht mehr das Forum das meine Interessen anspricht. Mir jetzt die Worte im Mund zu verdrehen und einfach auf Gegenangriff gehen finde ich vollkommen unsachlich und unfair...falls du lieber Fiesco es noch nicht wissen solltest, gerade für so eine Rhetorik ist der mich Bezichtigende hier nicht gerade unbekannt (und beliebt

) Es gibt schon in der Vergangenheit zahlreiche Fälle in der er auch andere Mitglieder attackiert. Ich habe hier sonst mit keinem anderen Mitglied Probleme, aber wenn man mir etwas in den Mund legt was ich so nie geschrieben habe dann wehre ich mich natürlich. Und wer sonst selbst nicht zimpertlich in seiner Ausdrucksweise ist (wie etwa mal "du hast keine Ahnung") sollte sich an dem Wort "verkommen" nicht aufreiben, aber es dient sicher nur als Scheinalibi um seine Streitlust auszuleben die er schon so oft hier unter Beweis gestellt hat. Und nochmals...es ging mir nie um Irgendjemanden der hier zu wenig schreibt sondern einfach nur um die Tatsache dass das Forum schon jetzt Gesangslastig ist, was hat das dann mit meinen Beitragszahlen zu tun? (es ging mir also darum es wäre besser es auszugleichen als diese Gattungen noch weiter an Mitgliedern auszubauen...an den bestehenden Mitgliedern soll das keine Kritik sein, jeder hat das Recht das zu mögen was ihn anspricht) Außerdem gehe ich hier mehr nach Qualität und nicht nach Quantität und habe es nie für nötig gehalten hier ständig in Threads wie "Was höre ich gerade jetzt", "Was habe ich gerade gekauft" usw. usw. zu posten, Beitragszahlen sagen somit über die Qualität der Beiträge nichts aus. Sorry Alfred, aber das musste ich jetzt loswerden, aber werde mich dazu auch nicht mehr weiter äußern, zum. nicht für Leute die geradezu den Streit suchen und dafür jedes Mittel in Kauf nehmen, selbst mir etwas anzudichten dass ich so nie geschrieben habe.

) Es gibt schon in der Vergangenheit zahlreiche Fälle in der er auch andere Mitglieder attackiert. Ich habe hier sonst mit keinem anderen Mitglied Probleme, aber wenn man mir etwas in den Mund legt was ich so nie geschrieben habe dann wehre ich mich natürlich. Und wer sonst selbst nicht zimpertlich in seiner Ausdrucksweise ist (wie etwa mal "du hast keine Ahnung") sollte sich an dem Wort "verkommen" nicht aufreiben, aber es dient sicher nur als Scheinalibi um seine Streitlust auszuleben die er schon so oft hier unter Beweis gestellt hat. Und nochmals...es ging mir nie um Irgendjemanden der hier zu wenig schreibt sondern einfach nur um die Tatsache dass das Forum schon jetzt Gesangslastig ist, was hat das dann mit meinen Beitragszahlen zu tun? (es ging mir also darum es wäre besser es auszugleichen als diese Gattungen noch weiter an Mitgliedern auszubauen...an den bestehenden Mitgliedern soll das keine Kritik sein, jeder hat das Recht das zu mögen was ihn anspricht) Außerdem gehe ich hier mehr nach Qualität und nicht nach Quantität und habe es nie für nötig gehalten hier ständig in Threads wie "Was höre ich gerade jetzt", "Was habe ich gerade gekauft" usw. usw. zu posten, Beitragszahlen sagen somit über die Qualität der Beiträge nichts aus. Sorry Alfred, aber das musste ich jetzt loswerden, aber werde mich dazu auch nicht mehr weiter äußern, zum. nicht für Leute die geradezu den Streit suchen und dafür jedes Mittel in Kauf nehmen, selbst mir etwas anzudichten dass ich so nie geschrieben habe. -

Falls das überhaupt so stimmt: Wer lässt es denn zu einem solchen "verkommen"? Wirklich diejenigen, die sich im Bereich Volaklmusik, Gesang und Kusntlied engagieren - oder diejenigen, die das zwar nicht tun, sich im Instrumentalbereich aber auch nicht vergleichbar engagieren?

P.S.: Gestern Abend las ich an neuen, ungelesenen Rubriken fast nur noch überall "Prokofjew", ich glaube weniger, dass es da vorrangig um Lied und Voaklmusik ging...

Man kann natürlich die Tatsachen immer so verdrehen um sie gegen Andere zu richten. Es ist immer einfacher sich aktiv zu zeigen wenn man genug "Mitstreiter" hat, als man ist in der Minderheit und es folgen kaum Reaktionen auf eröffnete Threads was ich auch schon zur genüge hatte. Und zum P.S., wohl nicht meinen Beitrag ganz zu Ende gelesen? Aber lassen wir lieber eine Diskussion, ich kann mich noch gut an unsere Letzte vor 1-2 Jahren erinnern und ich bin hier sicher nicht da um mich sinnlos (!) zu streiten...es macht keinen Sinn und führt zu nichts...wir können uns gegenseitig sicher nicht annähern und überzeugen und es wäre mir auch Recht wenn du mich auf die Ignorierliste geben könntest, denn wenn von dir Reaktionen auf meine Beiträge kommen dann sind sie ausschließlich nur angriffslustig.

-

An eine so genannte Breitenwirkung glaube ich nicht, geschätzter Alfred. Sie kann doch auch nicht das Ziel sein. Wer vieles will, wird am Ende nichts bekommen. Werbung sollte heutzutage gezielt sein und ganz konkret. Man muss wissen, wen sie erreichen soll. Der Angesprochene darf ruhig darauf hereinfallen.

Bitte nicht noch mehr zu einem Spezialistenforum für Gesangsliebhaber verkommen lassen.

Es soll ja auch noch Instrumentalklassik geben und Leute die diese im Regelfall bevorzugen oder zumindest ebenso darüber schreiben wollen.

Es soll ja auch noch Instrumentalklassik geben und Leute die diese im Regelfall bevorzugen oder zumindest ebenso darüber schreiben wollen.  Wenn Tamino darauf abzielt ausschließlich ein Forum für Freunde der Oper und des Liedes zu werden werde nicht nur ich das Interesse daran verlieren hier noch weiterhin aktiv zu sein (und vielleicht so manch Anderer ebenso), sondern wird sich damit auch selbst begrenzen, gewissen Klassikhörern und potentiellen Neumitgliedern die Tür verschliessen. Momentan ist es ja nicht so schlimm, aber es gab schon Tage wo aktuell fast nur über Opernthemen und Kunstlied diskutiert wurde und bekanntlich zieht man auch das an, was man nach Außen hin präsentiert.

Wenn Tamino darauf abzielt ausschließlich ein Forum für Freunde der Oper und des Liedes zu werden werde nicht nur ich das Interesse daran verlieren hier noch weiterhin aktiv zu sein (und vielleicht so manch Anderer ebenso), sondern wird sich damit auch selbst begrenzen, gewissen Klassikhörern und potentiellen Neumitgliedern die Tür verschliessen. Momentan ist es ja nicht so schlimm, aber es gab schon Tage wo aktuell fast nur über Opernthemen und Kunstlied diskutiert wurde und bekanntlich zieht man auch das an, was man nach Außen hin präsentiert. -

Beschreibung eines New Yorker Kritikers, den Rhodes zitiert: „Er ist ein Psychologe der hässlichen Emotionen, Hass, Verachtung, Wut, Abscheu, Verzweiflung, Trotz dienen sie als legitime Modelle für Stimmungen“ Prinzipiell würde diese Beschreibung vor allem auf den ersten Satz der Sinfonie Nr. 2 auch passen.

Es wundert mich bei dir, dass du Requien zu meiden versuchst, diesem Satz aber doch, wie es den Anschein hat, etwas positives abgewinnen kannst. Diese Musik (der 1. Satz dieser Sinfonie) zielt ja geradezu ab, verstörend, unbequem, vielleicht sogar bewußt provokativ zu sein. Wenn ich diese Musik länger hören müsste, dann würde ich wohl tatsächlich in Depressionen verfallen, und ich bin jemand bei dem das Requiem zu den liebsten Gattungen zählt und keine Probleme mit der teilweise ausgedrückten Trauer hat. Vielleicht nutzen ja manche Personen die 2. Prokofievs um ihre innersten Agressionen damit abbauen zu können? Für mich geht das jedenfalls nicht auf, ich bekomme beim Anhören eher noch mehr.

Eines der Musikstücke wo ich mir die Freiheit herausnehme es aus persönlichen Sinneseindrücken vollkommen abzulehnen, es gibt ja noch so viel mehr an Klassikwerken die bei mir das andere Extrem auslösen, somit muss ich damit nicht meine Lebenszeit vergeuden. Nur sicherheitshalber gesagt, um mich jetzt nicht in die falsche Ecke zu stellen...ich höre durchaus öfter mal Werke des 20. Jhdt. kann aber den Sinfonien Schostakowitsch, den anderen Sinfonien Prokofievs, auch den meisten Sinfonien Honeggers (auf welche sich das Werk angeblich bezieht) weitaus mehr abgewinnen...es liegt also nicht daran dass mir die Tonsprache der Avantgarde generell schlecht zugänglich ist, sondern dieser bewußt intendierte Gefühlsausdruck in diesem Werk.

Eines der Musikstücke wo ich mir die Freiheit herausnehme es aus persönlichen Sinneseindrücken vollkommen abzulehnen, es gibt ja noch so viel mehr an Klassikwerken die bei mir das andere Extrem auslösen, somit muss ich damit nicht meine Lebenszeit vergeuden. Nur sicherheitshalber gesagt, um mich jetzt nicht in die falsche Ecke zu stellen...ich höre durchaus öfter mal Werke des 20. Jhdt. kann aber den Sinfonien Schostakowitsch, den anderen Sinfonien Prokofievs, auch den meisten Sinfonien Honeggers (auf welche sich das Werk angeblich bezieht) weitaus mehr abgewinnen...es liegt also nicht daran dass mir die Tonsprache der Avantgarde generell schlecht zugänglich ist, sondern dieser bewußt intendierte Gefühlsausdruck in diesem Werk.

gruß -

Ich habe diesen Thread gesucht und wiedergefunden, weil in einem anderen über Mozarts kompositorischen Willen geschrieben wurde und darauf hingewiesen, daß er sich im privaten Umfeld - sowie in seinen privaten Briefen auch gerne der Fäkalsprache bediente, und daß das die "feinen Leute" die seine Musik mit Zuckerguß lieben, vermutlich "geschockt" wären, wenn sie verschiedenes wüssten.

Als jemand der alle erhaltenen Briefe gelesen hat, halte ich das für eine polemische Übertreibung. Von einem häufigen Gebrauch der Fäkalsprache in seinen Briefen kann in Wahrheit keine Rede sein. Die Stellen welche generell gerne zitiert werden stammen fast ausschließlich von den Bäsle-Briefen in denen er - wohgemerkt im Alter der Pubertät - besonders intensiv davon Gebrauch machte (zudem war die Fäkalsprache zu dieser Zeit gesellschaftlich bis zu Adelskreise hinauf nicht verpönt sondern eine damals gebräuchliche Ausdrucksweise) Es gibt darüber hinaus zwar noch ein paar wenige Stellen im Erwachsenenalter, welche an seine Frau Constanze gerichtet sind, doch in der überwiegenden Mehrheit der erhaltenen Briefe kann man vergeblich danach suchen. Soweit ich mich erinnern kann gibt es unter den zahlreichen Briefen an seinen Vater nur einen einzigen Brief mit stellenweise ausladend, vulgären Ausdrucksweisen (aus Mannheim 1777 ), an die Behörden, Adeligen, oder an den Logenbruder Michael Puchberg sowieso gar keinen. Selbst an sehr gute Freunde, wie etwa an Gottfried von Jacquin schrieb Mozart keine vulgären Ausrücke...nur ein Beispiel:

http://dme.mozarteum.at/DME/ob…s/transcr/pdf/BD_1069.pdf

Die Briefe, welche er auf seinen späteren Reisen an Constanze verschickt oder wenn sie auf Kur in Baden war, sind wie erwähnt überwiegend frei von jeglicher Fäkalsprache. Alles in Allem handelt es sich somit nur um einen Bruchteil seiner zahlreich erhaltenen Briefe. Eine Beurteilung über seine Äußerungen im privaten Umfeld ist sowieso rein hypothetisch. Somit ist das ein nicht haltbares Klischee, welches wohl bewußt dazu dient um die Diskrepanz zwischen dem kompositorischen Können und der vermeintlich intantil, vulgären Art auf die Spitze zu treiben...quasi "zwischen Genie und Wahnsinn", etwas was sich wohl geradezu die Leute wünschen um ihre Sensationsgier zu befriedigen. Mozart war sicher nicht prüde und ein braves Lämmlein, aber es ist historisch vollkommen verfälschend wenn man ihn als den notorisch fluchenden Flegel hinstellt, der sich vielleicht gerademal vor dem Adel halbwegs zusammenreissen konnte. -

Und da wir uns in einem Diskussionsforum befinden, würden mich jetzt die Komponisten interessieren, die Du mit lascher, sülziger 18. Jahrhundert-0815-Galanterie in Verbindung bringst

Ich wette, da sind einige meiner Lieblingkomponisten darunter.....Das kann durchaus sein, aber mir ging es bei meinem Beitrag nicht vordergründig darum andere Komponisten schlecht zu machen weswegen ich bewußt auf Namen verzichtet habe (und Diskussionen um meine subjektiven Eindrücke vermeide ich prinzipiell, ich erwähne es nur beiläufig

). Ob man es aber gut oder schlecht findet (je nach Blickwinkel) hebt sich Kraus vom gängigen 18.Jahrhundert-Stil ab. Vielleicht war die Reaktion auch nicht mal so sehr auf die Musik selber sondern auf die Interpretation bezogen, dann muss sich das Publikum aber auch eine gewisse Ignoranz und Desinteresse als Vorwurf gefallen lassen, nämlich womit sie ihre kostbare Lebenszeit (und vlt. Geld, aber o.k. manche brauchen darauf nicht schauen) "vergeuden". Wenn man scheinbar gewisse Interpretationsphilosophien so wiederlich findet dass man fluchtartig den Saal verlassen muss, dann wäre es sicher ratsamer sich vorher darüber zu informieren wer dort spielt. Aber es ist vielleicht so wie du auch schon bereits (bzgl. der Gewinnung v. Neumitgliedern) geschrieben hast, gewisse Leute gehen zwar ins Konzert oder haben sogar ein Abo aber interessieren sich darüber hinaus nicht wirklich näher für Klassik, haben eine recht überschaubare Klassiksammlung und wollen wie du ja schon geschrieben hast schon garnicht mit Klassikforen zu tun haben...ja...ich denke...das könnte das Publikum sein dass hier etwas naiv in ein Concerto Köln Konzert geht und dann despektierlich gegenüber dem Orchester fluchtartig den Saal verläßt.

). Ob man es aber gut oder schlecht findet (je nach Blickwinkel) hebt sich Kraus vom gängigen 18.Jahrhundert-Stil ab. Vielleicht war die Reaktion auch nicht mal so sehr auf die Musik selber sondern auf die Interpretation bezogen, dann muss sich das Publikum aber auch eine gewisse Ignoranz und Desinteresse als Vorwurf gefallen lassen, nämlich womit sie ihre kostbare Lebenszeit (und vlt. Geld, aber o.k. manche brauchen darauf nicht schauen) "vergeuden". Wenn man scheinbar gewisse Interpretationsphilosophien so wiederlich findet dass man fluchtartig den Saal verlassen muss, dann wäre es sicher ratsamer sich vorher darüber zu informieren wer dort spielt. Aber es ist vielleicht so wie du auch schon bereits (bzgl. der Gewinnung v. Neumitgliedern) geschrieben hast, gewisse Leute gehen zwar ins Konzert oder haben sogar ein Abo aber interessieren sich darüber hinaus nicht wirklich näher für Klassik, haben eine recht überschaubare Klassiksammlung und wollen wie du ja schon geschrieben hast schon garnicht mit Klassikforen zu tun haben...ja...ich denke...das könnte das Publikum sein dass hier etwas naiv in ein Concerto Köln Konzert geht und dann despektierlich gegenüber dem Orchester fluchtartig den Saal verläßt.

-

Die Frage ist, ob es wirklich so etwas gibt, also Stücke relativ unbekannter Komponisten, die bei einem wirklich großen Teil des Mainstreampublikums denselben Zuspruch erhielten, wie die Stücke des Repertoires. Ich zweifle daran, überprüfen kann man es nicht.

Ich erinnere mich als ich vor einigen Jahren ein Konzert von Concerto Köln im Wiener Musikverein besucht habe. Ich weiß jetzt leider nicht mehr das komplette Programm, es war auf jeden Fall als Zugpferd Mozarts Jupiter-Sinfonie dabei, ebenso auch von J.M. Kraus seine wohl beliebteste Sinfonie, die cis-moll VB 140, bei den anderen Programmpunkten bin ich mir nicht mehr sicher...es war ebenso zum. noch ein Komponist aus dem Nischenrepertoire, ich bilde mir ein es war entweder Vanhal, Myslivecek oder gar Beide. Es mag wohl sicher auch an der eher sonderbaren Interpretation der Jupiter-Sinfonie gelegen haben, aber nachdem als letzter Programmpunkt die Kraus-Sinfonie verklang, sprang unmittelbar nach dem letzten Ton mindestens ein Drittel des Konzertpublikums ohne jeglichen Applaus auf um wie fluchtartig den Saal zu verlassen und als schließlich als Zugabe die "Olympie" Ouvertüre gespielt wurde, war von dem einst nahezu vollen Saal mittlerweile nur noch ungefähr die Hälfte des Publikums übrig. Da mir das so krass noch nie bei einem Konzert passiert ist (und ich habe schon einige besucht) ist mir das im Gedächtnis geblieben. Vielleicht hatte man ja auch als Experiment einem gewissen Abo-Zyklus mit traditionellen Interpretationen die Kölner HIP-Formation untergeschoben, jedenfalls hatte ich danach den Verdacht als wußten da wohl Einige nicht was sie im Konzert erwarten würde.

Schade eigentlich, da ich Kraus noch als mit Sicherheit unter den 5 besten, originellsten Zeigenossen Mozarts zähle, also da sicher jetzt keine lasche, sülzige 18. Jahrhundert-0815-Galanterie dargeboten wurde (ich erspare mir jetzt Namen zu nennen von denen es aber enige gibt

Schade eigentlich, da ich Kraus noch als mit Sicherheit unter den 5 besten, originellsten Zeigenossen Mozarts zähle, also da sicher jetzt keine lasche, sülzige 18. Jahrhundert-0815-Galanterie dargeboten wurde (ich erspare mir jetzt Namen zu nennen von denen es aber enige gibt  ) oder die Reaktion war doch nicht auf das letzte Stück bezogen.

) oder die Reaktion war doch nicht auf das letzte Stück bezogen.

-

Da wir das die Original-Komponisten nicht mehr fragen können, hätte ich drei Antworten von dir erwartet.Da müßte er schon die männliche Version von Rosemary Brown sein und selbst bei der haben sich angeblich nicht Alle blicken lassen.

Ich wollte hier jetzt ein recht witziges Video verknüpfen aber die genaue Zeitangabe schien nicht zu funktionieren, egal ist nicht so wichtig...Beethoven soll hier über ein Medium zu uns sprechen,

Beste Stellen: "my ego...overbearing a time, thats true", "Mozart...moody...crying all the time...being an asshole...you know, fucking dickhead"

Naja dann hätte ich ja wenigstens eine Frage im Jenseits, ob er das wirklich war.

-

Nn komme ich zum "soliden Handwerk"

Das ist für mich kein Kriterium. Es ist eine Modeerscheinung. Musik soll vor allem gefallen. Zumindest ist das meine Prämisse.Ich muss hier ein Missverständnis aufklären, wir sind hier sicher nicht so weit voneinander entfernt als es vielleicht gewirkt haben mag. Damit meinte ich lediglich wenn es zwar handwerklich solide gemacht ist aber mich darüber hinaus nicht emotional berühren kann. "solides Handwerk" für sich ist für mich kein negatives Kriterium, aber wenn es Alles ist was dahinter steckt dann ist das für mich zu wenig. Ein Paradebeispiel wäre hier für mich zum Beispiel das Meiste von Max Reger (gut kein Nischenrepertoire nehme ich mal an aber paßt bei diesem Beispiel für mich recht gut), den ich handwerklich sehr hoch einstufe, aber für mich darüber hinaus einfach nichtssagend ist. Da höre ich noch lieber Komponisten die vielleicht nicht die größten Musiktheoretiker waren, aber dafür von der Inspiration begnadet (mir fallen da auch gleich ein oder zwei Beispiele ein aber ich lass es lieber um die Fans nicht zu vergrämen

)

)

gruß -

Ich hab wieder vergessen abzuspeichern bzw. meinen Text zu kopieren und jetzt ist alles weg.

(gibt es kein verzweifelteres Smiley hier?) Frage mich warum man hier so schnell wieder ausgeloggt wird, aber ich muss jetzt immer daran denken den Text vor absenden zu kopieren.

(gibt es kein verzweifelteres Smiley hier?) Frage mich warum man hier so schnell wieder ausgeloggt wird, aber ich muss jetzt immer daran denken den Text vor absenden zu kopieren.Kurz und bündig nochmal...zu dem "Etikettenschwindel" hat ja Wolfgang schon alles gesagt, deswegen gehe ich darauf nicht mehr ein.

Bezüglich der Notenbeispiele, ich weiss nicht wie ich das anstellen sollte ohne dass es zu zeitaufwändig wird. Aber man kann bei diesem Youtube-Video die Noten verfolgen:

Ab etwa 27:22 gibt es einer der schön ausgefeilten Kontrapunkt-Passagen, mit teils motivischer Imitation, Engführung, Chromatik, Weiterentwicklung des Materials,... ich halte wie ich hier ja schon mal geschrieben habe Mendelssohn als einer der größten Komponisten bezüglich der Polyphonie, da hätten noch so manche sehr bekannte Namen (die ich hier nicht nenne) noch etwas von ihm lernen können.Zitat von Alfred SchmidtIn einem Punkt möchte ich übrigens widersprechen: Es gibt doch einige aktuell verfügbare Aufnahmen beider Streichquintette Mendelssohns.

Zwar muss ich zugestehen, dass ich dachte es gäbe noch weniger, doch ich bleibe dabei, dass dieses Werk gegenüber seinen Streichquartetten, Klaviertrios und ganz zu schweigen vom Oktett, viel zu sehr im Schatten steht. Wenn ich auf jpc als Suchbegriff "Mendelssohn op.87" eingebe, erhalte ich lediglich 10 Einspielungen (bei "Mendelssohn Streichquintett" kommen vielleicht noch paar dazu, aber hier werden komischerweise auch viele Streichquartetteinspielungen gelistet die nichts mit dem Werk zu tun haben) Dagegen "Mendelssohn op. 13", etwas über 50 Resultate, bei op. 12 noch mehr. Auch wenn das von Anbieter zu Anbieter noch etwas variieren kann zeichnet sich hier schon ein deutlicher Trend ab. Vielleicht mag man seine Streiquartette einen Tick orgineller, einfallsreicher, homogener,... empfinden, doch dieser höchstens kleine Unterschied steht in keiner Relation zu der doch recht deutlichen Differenz an Einspielungen. Dass es hier bislang auch keinen eigenen Thread hatte untermauert ja auch meine These.

grüße -

Ich möchte hier ein bislang vernachlässigtes Meisterwerk der Kammermusik würdigen, da es hierzu kaum Beiträge gibt (scheinbar auch noch gar keinen eigenen Thread hat) und die Veröffentlichungen auch überschaubar sind. In Einzelfällen frage ich mich, warum manche Werke kaum beachtet werden und hier wäre so ein exemplarischer Fall. Es kann eigentlich nicht an der musikalischen Substanz liegen, wenn auch das Werk an manchen Stellen etwas ernhsthafter ausfällt (das gewohnt elfenhafte Scherzo wird hier durch ein eher nachdenklich, ernstes Intermezzo, ein Adagio scherzando in Moll ersetzt, also mit „scherzando“ im eigentlichen Sinne nicht mehr viel zu tun hat), bietet das Werk ebenso überwiegend die essentiellen Stärken Mendelssohns, wie sie in seinen weitaus bekannteren Kammermusikwerken vorkommen: die prägnante eingängige Melodik Mendelssohns, welche sich durch alle Sätze zieht. Die stellenweise virtuos, verspielten Akzente, die ausgefeilte, nicht spärlich eingesetzte Rhythmik, sowie kunstvolle Behandlung der Nebenstimmen.

Mendelssohn schrieb das Werk 2 Jahre vor seinem Tod im Alter von 36 Jahren. Er komponierte es bei seinem Sommeraufenthalt in Bad Soden und wurde für Ferdinand David komponiert, einem Geigenvirtuosen, welchem auch ein Jahr zuvor das Violinkonzert in e-moll gewidmet wurde. Dieser wünschte sich ein Kammermusikstück in „stilo moltissimo concertissimo“. Mendelssohn war aber scheinbar mit dem Finale nicht zufrieden und wollte das Werk zunächst für eine spätere Überarbeitung zurücklegen. (Der Komponist Ignaz Moscheles hatte 1846 in sein Tagebuch eingetragen: „Das Violin-Quintett in B-Dur wird auch angesehen, und Mendelssohn behauptet, das letzte Stück sei nicht gut“) Dazu kam es aber durch seinen Tod am 4. November 1847 nicht mehr.

Julius Rietz wurde nach dem Tod Mendelssohns mit der Herausgabe seiner noch nicht veröffentlichten Werke betraut und dieser nahm sich die Freiheit in das Werk (wie auch in Anderen) willkürlich und eigenmächtig einzugreifen und Veränderungen vorzunehmen. Leider wird noch heute oftmals seine abgeänderte Version eingespielt.Das Allegro vivace besitzt ein sehr markantes, energiegeladenes Hauptthema, welches in seinem Kern zwar optimistisch erscheint, aber in typischer Weise Mendelssohns, durch leichte Veränderungen und fortlaufenden Kontrastierungen zeitweise in eine kurze melancholische Trübung verfällt und schließlich auch als Moll-Variante in der Durchführung auf verschiedenste Art und Weise variiert, sowie einem düster erklingenden Seitenthema und Triolen ergänzt wird. Die Kontrastierungen zwischen dem strahlenden Hauptthema mit kurzen trübsinnigen Abgründen, werden in der Reprise fortgesetzt, bis sich die positive Grundstimmung am Ende schließlich duchsetzt.

Im zweiten Satz, dem bereits erwähnten „Adagio scherzando“, wird zwar das rhythmisch, tänzerische Stilelement im 6/8 Takt sehr betont, doch wie man durch den Titel vielleicht mutmaßen würde, nicht in einer ausgelassenen, heiteren Stimmung. Hingegen dominieren vielmehr Ernst und Eleganz in g-moll, welche nur kurze fröhlichere Lichtblicke zulassen. Stellenweise erinnert dieser Satz an Tänze älterer Epochen.

Viel tragischer und düsterer mutet noch der dritte Satz (Adagio e lento) an. Die teils sehr triste Stimmung in d-moll (Bemerkung: Todestonart bei Mozart) in Zusammenhang mit dem Rhythmus läßt den Eindruck zu, hier könnte es sich um einen Trauermarsch handeln. Kontrastiert wird dieses mit dem, manche würden sagen „tröstlichen“, Seitenthema in D-Dur, welches aber für mich noch ausreichend wehmütigen Beigeschmack enthält. Es folgen Variationen und Verarbeitung der beiden Themen und schließlich führt dieser Satz durch ein langsam anschwellendes Crescendo zu einem sehr besinnlichen, erhabenen Höhepunkt. Für mich ein grandioser Satz.

Im letzten Satz, dem Allegro molto vivace, kehrt Mendelssohn wieder zu einer positiven Grundstimmung zurück. Die fast durchgängig grazile, rhythmische Melodik in welchen Sechzehntel dominieren, wechselt sich mit ein paar kunstvoll, kontrapunktisch gestaltete Passagen ab. Hier meinen manche Kritiker, Mendelssohn habe wohl gespürt dass das Finale durch seine überwiegend positive, nahezu euphorische Grundstimmung nicht ganz zu den zuvorgehenden Sätzen paßt. Vielleicht mag das auch von der emotionalen Seite der schwächste Satz dieses Werkes sein (von der Satztechnik ist er sicher der Anspruchsvollste), aber dennoch steht das ganze Werk insgesamt gesehen seinen bekannteren Kammermusikwerken um kaum etwas nach.

Wer es sich gleich anhören bzw. ein wenig hineinhören möchte:

Ich habe das Werk in dieser Einspielung:

und ich glaube mich zu erinnern, Johannes hat bei seiner Entrümpelung eine andere Interpretation per Post zugeschickt. Die Einspielungen sind wie geschrieben recht spärlich für so ein ziemlich gewichtiges Werk. Wer kennt dieses Werk noch und möchte seine Eindrücke dazu schildern?

grüße -

Ich bin jemand der bislang viel lieber in die Breite als in die Tiefe gesammelt hat, also einiges von den "Nischenrepertoire"-Labels wie cpo, chandos und dergleichen erworben habe, da es mir ein größeres Bedürfnis war neue Werke kennenzulernen als schon zigmal gehörtes in verschiedenen Interpretationen zu hören...die neu zu entdeckenden Elemente sind ja schließlichlich bei Ersterem deutlich mehr vorhanden. Aber mittlerweile geschieht hier bei mir auch ein Umdenken, da ich ein Résumé über die vergangenen Jahre gezogen habe: Welche von diesen Werken und Komponisten aus den hinteren Reihen habe ich tatsächlich mehr als einmal oder gar öfter gehört? Welche konnten mich wirklich begeistern? Wie oft geht es über "solides Handwerk" oder "historischem Interesse bzw. Information" hinaus? Sicher gibt es hin und wieder auch mal die "Perlen" die ich dann hin und wieder finden konnte, aber in Relation zu den gesamten Anschaffungen in diesem Bereich ist es nicht viel. Ich mag vielleicht sehr wählerisch, heikel, verwöhnt, oder wie man es auch immer bezeichnen mag, sein. Aber mich packen Werke nicht so leicht und selbst für Hintergrundberieslelung stelle ich zum. ein paar abgeschwächte Anforderungen. Brauche ich dann letztendlich so viele Staubfänger wo mein Regalplatz auch endlich ist, frage ich mich dann. Möchte ich hier eine Musikbibliothek aufbauen, oder mich - bei begrenzter Lebenszeit und diesbezüglich auch innerhalb dessen eingegrenzter Zeit zum Musikhören - auf das Wesentliche konzentrieren? Immerhin ist ja der Kern dessen das sich bereits schon als sehr hörenswert erwiesen hat auch nicht so klein, so dass ich mich jetzt unbedingt noch auf die Suche begeben müßte. Denn durch das "Breitesammeln" habe ich ja wie bereits erwähnt zu sehr das Interpretationssammeln vernachlässigt...klar, ich brauche und möchte auch keine 20 Versionen oder mehr (wie es ja Manche haben) von einem geliebten Werk, aber ich mußte feststellen, dass ich selbst bei sehr gewichtigen, bedeutenden Werken noch dringend Handlungsbedarf habe, so wird man vielleicht mit dem Kopf schütteln wenn ich beichten muss, dass ich (bei sicher irgendwas über 1000 Klassik-CD´s) zB nur eine Einspielung von Beethovens Cellosonaten habe, von seinen Klaviersonaten nur 2 Gesamtaufnahmen (darüber hinaus ein paar Einzeleinspielungen) und ich könnte die Liste so lange fortführen. Da werde ich in Zukunft ansetzen. Ich werde sicher nicht ganz das Nischenrepertoire aus dem Auge verlieren aber ich werde lieber gründlich vorab (insofern vorhanden) über Möglichkeiten wie zB spotify oder youtube probehören, bevor ich mir hier etwas anschaffe. Das mag auch sicher für viele Klassikhörer eine tolle Bereicherung sein, ich finde hier aber eher selten etwas dass mich richtig überzeugen kann.

lg -

Lieber âme,

vielen Dank für diese hochinteressanten, wertvollen Beiträge nebst wundervollem BIldmaterial - eine echte Bereicherung für jeden Freund der Wiener Klassik.

Danke, freut mich wenn es hier Interessierte gibt.

Ich möchte heute den Klarinettisten Anton Stadler abhandeln, welcher angeblich vor allem die Bass(ett)klarinette vorzüglich spielte. Mozart schrieb für ihn das Karinetten-Quintett KV 581 und das Karinettenkonzert KV 622. Die Originalmanuskripte befanden sich somit im Besitz von Stadler und diese sind ihm leider abhandengekommen (es gibt Gerüchte wonach Stadler nach Mozarts Tod diese Werke verpfändet haben soll, was aber nie nachgewiesen wurde). Es gibt hier die Problematik, dass die älteste Textquelle ein Artaria-Druck vom Juli 1802 ist, welche (genauso wie der im September desselben Jahres erschienene Druck im Offenbacher Verlag André) für ein anderes Klarinetteninstrument transkribiert wurde. Mozart schrieb jedoch beide Werke für die Sonderform der Klarinette mit vier in die Tiefe erweiterten Haltönen. Die Umänderung kam daher, da sich die Bassettklarinette (Stadler nannte sie Bassklarinette jedoch wurde später ein gleichnamiges Instrument erfunden, womit man es heute zur Unterscheidung Bassettklarinette nennt) nicht allgemein durchsetzen konnte und somit die Erstdrucke für eine normale Klarientte (in A, obwohl von einer Skizze her zu schließen Mozart zunächst eine Klarinette in G im Auge hatte) erschienen. Stadler spielte KV 581 u.a. mit Orchestermusikern am 22. Dezember 1789 im Rahmen einer "Großen musikalischen Akademie der Tonkünstler Gesellschaft" Die Indizien deuten auch eindeutig darauf hin, dass Stadler beim Kegelstatt-Trio KV 498 bei einer Aufführung mit der Jacquin-Familie die Klarinette spielte, dabei hatte Mozart das Pseudonym Punkitititi, Gottfried von Jacquin (siehe älterer Beitrag) HinkitiHonky und Stadler Natschibinitschibi. Stadler gehörte somit auch zu dem engen Freundeskreis von Mozart. Er war ebenso ein wichtiger Part des Klavierquintetts Es-Dur KV 452 (für Klavier, Oboe, Klarientte, Horn und Fagott) Mozart führte es am 1. April 1784 im Burgtheater im Rahmen einer Akademie mit sonstigen Werken auf (2 Sinfonien, 1 Klavierkonzert und Arien anderer Komponisten), als auch eine Wiederholung am 13. Juni bei einer Privatakademie beim Landhaus der Ployers (siehe älterer Beitrag) Übrigens schrieb damals Mozart: "...ich selbst halte es für das beste was ich noch in meinem Leben geschrieben habe" und freute sich auch darüber wie schön es aufgeführt wurde.

Stadler komponierte übrigens auch selbst für sein Instrument und war ebenso Mitglied der Freimaurer. Die Forschung geht auch davon aus, dass ohne Stadler und seinem Bruder Johann die "Maurerische Trauermusik" KV 477 in der vorliegenden Form, die Klarinetten-Passagen der Klavierkonzerte KV 482, 488 und 491, die Soli im Titus, sowie die Umarbeitung der g-moll Sinfonie KV 550 so nicht entstanden wären. Der Kontakt scheint die ganze Wiener Zeit über bestanden zu haben. Stadler spielte nicht nur im Orchester des Wiener Burgtheaters sondern war auch Mitglied der kaiserlichen-königlichen Harmoniemusik. Er begleigete im September 1791 Mozart zur Prager Titus-Aufführung.

Von 1786 bis 1788 wohnte Anton Stadler im Bürgerspitalzinshaus Nr.1126 im "Pfarrhof-Trakt" wo auch sein sechstes Kind Michael Johannes am 28. Dezember 1787 zur Welt kam (letztendlich überlebten ihn nur zwei von seinen acht Kindern, Taufpate war übrigens Logenbruder Johann Michael Puchberg)

Das Bürgerspitalszinshaus reichte von der Kärntner Straße bis zum Lobkowitzplatz, sowie von der Augustinerstraße zur Gluckgasse. Es hatte zehn Höfe, 20 Stiegen, 220 Geschäftslokale und hatte sechs Eingänge. Somit ähnliche Dimensionen wie beim Freihaus an der Wieden. Angeblich wohnte dort u.a. auch zeitweise Schikaneder mit seiner Frau Eleonore, Schuberts Freund Franz Freiherr von Schlechta und Franz Grillparzer. In der Wohnung des Hofkonzipisten der königlich-ungarischen Hofkanzlei Nikolaus Zmeskall von Domanovecz wurden über einige Jahre hinweg "Privatmorgenkonzerte" veranstaltet, bei denen u.a. auch Beethoven mit neuen Werken auftrat.

Der Gebäudekomplex wurde Ende des 19. Jahrhunderts demoliert, wobei dies eine enorme Veränderung des Stadtbilds bewirkte.

Abrissarbeiten um 1880:

Heutiger Zustand wo einst das Bürgerspitalzinshaus stand:

Die Sterbeadresse ist das Haus Landstraße Nr. 407 (heute 3. Bezirk, Strohgasse 22, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts demoliert)

Unter Berücksichtigung der Quellen: Mozart-Handbuch, Bärenreiter-Verlag; "Das Forschungsprojekt: W.A.Mozart und sein Wiener Umfeld", M. Lorenz; Wien Geschichte Wiki; Bildmaterial: wikimedia.org; Wien Geschichte Wiki

-

Heute möchte ich mich Emanuel Schikaneder widmen.

Ich beziehe mich hier natürlich nur auf die relevanten Wien-Behausungen insofern sie mir bekannt sind (dieser Thread ist ja auch nicht dazu gedacht Biographien niederzuschreiben)

Zur Zeit der Enstehung der Zauberflöte wohnte Schikaneder in einer Wohnung im 5. Hof des Freihauses an der Wieden, 23. Stiege, 2. Stock, mehrere Zimmer mit Blick auf die Karlskirche. Das Freihaus war Teil eines riesigen Zinhauskomplexes. Es wurde ursprünglich auf dem Grundstück der Familie Starhemberg errichtet, mehrmals auf- und umgebaut und beherbergte neben 225 Wohnungen (welche auf 32 Stiegen verteilt waren), mehrere Gasthäuser, eine Bäckerei, Schuster- und Tischlerwerkstätten, ein Sattler, ein Schmied, ein Seifensieder und ein Mühlereibetrieb. Außerdem gab es eine eigene Apotheke, eine Schule, eine Kirche (Rosalienkapelle, welche die Größe einer durchschn. Dorfkirche hatte), und seit Schikaneder das Freihaus-Theater (6. Hof) in dem bekanntlich die Zauberflöte uraufgeführt wurde. Zugänglich war dieser Wohnhauskomplex durch vier Tore, welche abends geschlossen und sogar bewacht wurden. Es war das größte Mietzinshaus im Umfeld von Wien und kein Wunder dass man damals symbolisch "Stadt in der Stadt" dazu sagte. An einer Mauer im sechsten Hof befand sich ein kleines Häuschen, in dem Mozart zeitweise gearbeitet haben soll (heute steht es im Garten des Mozarteums).

Im 19. Jahrhundert kamen noch mehr Geschäftsbetriebe hinzu (sogar eine Tanzschule, und ein Tennisplatz gab es), doch bald wurde noch im letzten Drittel des selben Jahrhunderts der Anfang vom Ende eingeläutet, wobei sich der Abbruch schleppend und schrittweise über mehrere Jahrzehnte hinzog und die jeweils zunächst "verschonten" Gebäude der Verwahrlosung überlassen wurden. Dazu kamen Bombenschäden im 2. Weltkrieg und als die Österreichischen Bundesbahnen 1955 die verbliebenen Teile erwarben, entschlossen sie sich zum endgültigen Abbruch. Die Rosalienkapelle wurde 1968 demoliert, die letzten Reste des Mühlbachtraktes fielen 1970.

Die Rosalienkapelle (sechster Hof) 1907:

Ebenso ein Bild vom sechsten Hof in dem das kleine Häuschen gestanden ist (1908), später kam hier noch der Tennisplatz hinzu.

Laut Plan müßte links im 2. Stock die Wohnung gelegen haben in der Schikaneder gewohnt hat (1910)

Das angesprochene Häuschen 1906 (am Foto steht Freihaus Wieden doch ich habe nachgeschaut, es ist schon 1877 von Wien nach Salzburg aufgrund eines Musikfestes gebracht worden, Fürst Starhemberg schenkte es vier Jahre zuvor der Internationalen Stiftung Mozarteum)

Von 1802 bis 1812 wohnte Schikaneder im heutigen "Lehár-Schikaneder-Schlössl" (oder manchmal nur "Schikanederschlössl" gennant, heute in Wien Döbling, Hackhofergasse 18).

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass der Beiname davon kommt, dass Franz Lehár das Gebäude 1932 erwarb und bis 1944 bewohnte (aber der ist hier nicht das Thema

)

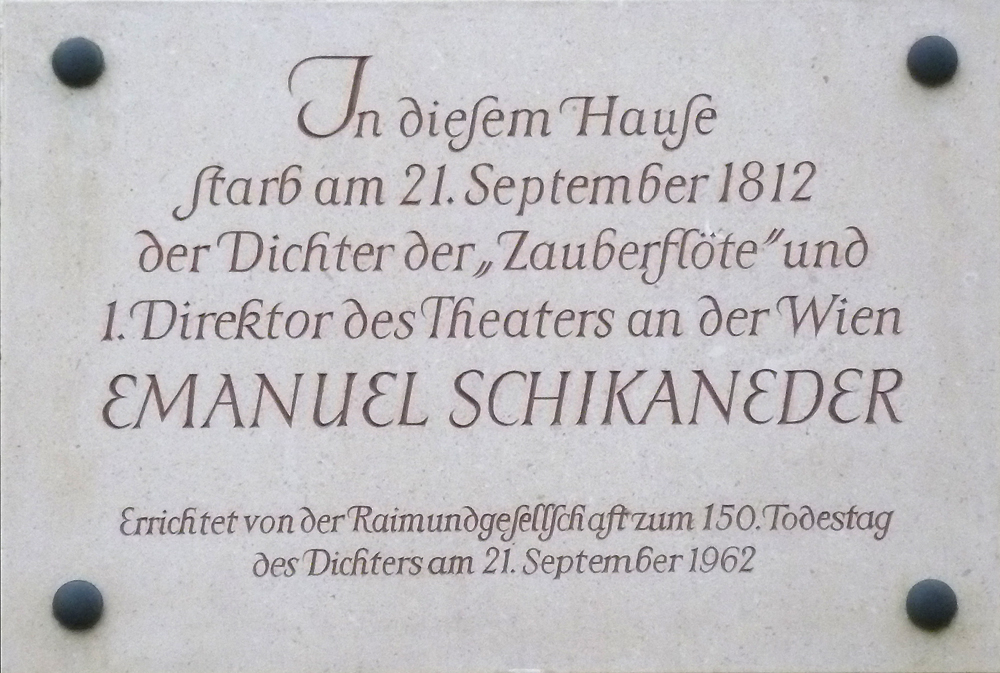

)Schikaneder starb am 21. September 1812 im Haus No. 30 in Alsergrund (heute Wien Josefstadt, Eckhaus Schlösselgasse 7, Florianigasse 10). 1816 erwarb ein Feldmarschallleutnant Urban Christian Freiherr von Blum dieses und das angrenzende Haus (No. 29), ließ Beide abbrechen und errichtete das heutige Haus "zum Nagelstock".

Die Gedenktafel an diesem Haus stimmt somit nicht ganz.

Bezugnehmend zu den Quellen: F. Weissensteiner, Wiener Zeitung; Wien Geschichte Wiki; Bildmaterial: Bildarchivaustria, Stauda; wikimedia.org; viennatouristguide.at;

-

Als Mendelssohn das neue Wunderkind in der Mozart Nachfolge war, soll Goethe sich in der Weise geäussert haben, daß er noch nie jemandem in dem Alter hätte so perfekte Leistungen vollbringen habe sehen, wie das Kind Mendelssohn. Zelter wies Goethe darauf hin, daß er ja auch das Wunderkind Mozart habe erleben dürfen. Goethe lässt sich dadurch zu folgender Äusserung hinreissen:

"Was dein Schüler jetzt schon leistet, mag sich zum damaligen Mozart verhalten wie die ausgebildete Sprache eines Erwachsenen zum Lallen eines Kindes!"

Wenn Goethe dass so gesagt haben sollte dann wäre der Vergleich unzulässig da er Äpfel mit Birnen vergleicht. Zum einen war Mozart bei seinem damaligen Konzertaufenthalt in Frankfurt 7 Jahre alt, während Mendelssohn bei seinem ersten Besuch bereits 12 Jahre alt war. Gerade in diesen Altersregionen können 5 Jahre viel ausmachen. Außerdem ist es stilistisch verzerrend... Mozart befand sich damals sogar noch in der Frühklassik, während Mendelssohn in Zeiten der Frühromantik groß wurde... mal abseits der veränderten Stilmittel, kann es auch klanglich ggf. psychologisch etwas ausmachen, der vollere, umfangreichere Klang des Hammerflügels zu Mendelssohns Zeit kann schon alleine von der Entwicklung des Instrumentes den Eindruck vom "Lallen zur ausgebildeten Sprache" hinterlassen. Ich war auch schon des öfteren versucht Mendelssohn als das größte Wunderkind der Musikgeschichte zu sehen, wohlgemerkt mit einem knappen Vorsprung. Aber einerseits ist es wie geschrieben durch die unterschiedlichen Epochen schwer zu vergleichen, andererseits ist es auf keinen Fall der vollkommen überzogene Unterschied den Goethe herauszuhören meint wenn ich jetzt mal den kompositorischen Aspekt heranziehe, weil die versprochene Zeitmaschine vom anderen Thread wird uns leider nach wie vor vorbehalten, somit leider kein rein interpretatorischer Vergleich möglich.

-

Es gibt allerdings auch den umgekehrten Fall: dass nämlich ein Werk, das man geschätzt oder sogar geliebt hat, im Laufe der Zeit uninteressant und belanglos wird. Mir erging (bzw. ergeht) es so mit Holsts "Planeten", die vor Jahren zu meinen Lieblingsstücken gehörten, die aber, nachdem sie ihre 3. oder sogar 4. Chance erhalten hatten, bei mir durchgefallen sind. Sorry - es ist halt so; und wenn man mich nach den konkreten Gründen dafür fragen würde, wüsste ich keine Antwort.Mir erging es auch schon des öfteren so, aber ich weiss schon woran es bei mir im Regelfall vordergründig liegt. Meist habe ich mich an diesem Werk einfach satt gehört und manchmal kann ich das mit längeren Hörpausen wieder zum. teilweise rückgängig machen, manchmal scheinen aber gewisse Werke hoffnunglos "verloren". Vielleicht auch in solchen Fällen, bei denen sich mein persönlicher Geschmack etwas verändert hat...auch wenn es sich da sicher nicht um radikale Änderungen handelt aber ich denke da reicht schon eine relativ subtile Veränderung des Geschmackes um gewisse Werke emotional verändert aufzufassen. Andersrum kann man in solch einem Fall ggf. gewisse zuvor ungeliebte Werke in einem anderen Blickwinkel...in dem Fall müßte man eher sagen "Hörperspektive" wahrnehmen.

Ich bin da aber nicht der Meinung von teleton, indem es zwangsläufig an einer schlechten Interpretation liegen muss. Natürlich kann das auch schon mitunter vorkommen. Aber ich persönlich kann da schon unterscheiden ob in diesem Werk prinzipiell musikalische Substanz in Relation zu meinem pers. Geschmack vorhanden ist oder nicht, auch wenn sich da von der Interpretation viel mehr rausholen läßt. Ich behalte es mir vor wählerisch zu sein und mir muss nicht musikalisch alles gefallen, zudem das Gebiet der Klassik so riesengroß ist dass ich zum einen schon genug Werke entdeckt habe die ich sehr gerne höre und mein restliches Leben nicht ausreicht um all das andere Angebot zum. nur einmal probezuhören. Bei der Masse ist es zum. für mich logisch, dass hier Prioritäten und Präferenzen gesetzt werden müssen. Eine 2., 3. usw.-Chance gebe ich nur wenn ein bislang ungebliebtes Werk in der musikalischen Fachwelt großen Zuspruch findet, es reicht da nicht aus wenn Irgendjemand ein bislang wenig beachtetes Werk vorstellt und das als Meisterwerk präsentiert..."Geschmacksausreisser" gibt es schließlich immer und das kann mich zumindest nicht so sehr überzeugen wie weltweit anerkannte Werke. Denn im letzteren Fall bin ich viel eher bereit meinen bislang schlechten Eindruck immer wieder erneut zu überprüfen. Aber das hat natürlich auch seine Grenzen...kann man mal hin und wieder einstreuen, aber wenn man das laufend macht nimmt man sich ja auch damit die Zeit etwas zu hören bei dem man schon mit Gewissheit weiß, dass es einem gefällt und Lebenszeit ist begrenzt (da gibts ja diese Sprüche mit Essen, Wein usw. und auch hier könnte man sagen "Das Leben ist zu kurz um Musik zu hören die einem emotional nicht mitnimmt") Zudem würde ich da sowieso nicht alles in einen Topf schmeissen, das ist alles relativ, bei gewissen Werken spüre ich trotzdem dass da mit näherer Beschäftigung oder manchmal auch nur in einer anderen Stimmung/Verfassung etwas geht, während sich bei manchen Werken so viel tut als würde ich die ganze Zeit einem monotonen Rauschen, oder einem Presslufthammer zuhören und ich genau weiss dass eine Annäherung - wenn überhaupt - nur mit sehr viel Zeit und Beschäftigung (oder mit viel Alkohol

kleiner Scherz) verbunden wäre und aus o.a. Gründen lieber die Zeit in andere Dinge investiere.

kleiner Scherz) verbunden wäre und aus o.a. Gründen lieber die Zeit in andere Dinge investiere.gruß

-

Ausnahmsweise bin ich mal bezüglich der Beurteilungsweise mit Johannes einer Meinung.

Ich versuche das Werk zuerst rein emotional aufzunehmen und wenn mich gewisse Stellen oder mehrheitlich gewisse Werke nicht ansprechen, versuche ich das genauer zu hinterfragen. Mir geht es eher umgekehrt wie den Meisten hier, die erste Sinfonie spricht mich am Wenigsten an. Der 3. Satz, der Beginn des 2. Satzes, die Coda des letzten Satzes und das "un poco sotenuto" aus dem 1. Satz gefallen mir noch. Warum es wohl mit dem Rest nicht klappt? Ich schreibe nur mal meine Gedanken und Empfindungen dazu, es soll sich bitte kein "Fan" dieser Sinfonie persönlich angegriffen fühlen.

Ich versuche das Werk zuerst rein emotional aufzunehmen und wenn mich gewisse Stellen oder mehrheitlich gewisse Werke nicht ansprechen, versuche ich das genauer zu hinterfragen. Mir geht es eher umgekehrt wie den Meisten hier, die erste Sinfonie spricht mich am Wenigsten an. Der 3. Satz, der Beginn des 2. Satzes, die Coda des letzten Satzes und das "un poco sotenuto" aus dem 1. Satz gefallen mir noch. Warum es wohl mit dem Rest nicht klappt? Ich schreibe nur mal meine Gedanken und Empfindungen dazu, es soll sich bitte kein "Fan" dieser Sinfonie persönlich angegriffen fühlen.  Ich mag generell nicht so sehr Sinfonien der Romantik bei denen im Kopfsatz kein prägnantes Thema mit Wiedererkennungswert vorkommt...meine persönliche Geschmackspräferenz. Das was das Hauptthema darstellen soll, wirkt auf mich leider ziemlich belanglos, nichtssagend. Damit mein ich nicht unbedingt dass es ein melodischer Gassenhauer sein muss, aber zum. ein signifikantes, originelles Motiv welches sich wie ein roter Faden durch den Satz zieht. Das Gebotene mag vielleicht andere Geschmäcker ansprechen, mir ist das etwas zu wenig. Ich finde den Beginn des 2. Satzes wahnsinnig gut, meine Lieblingsstelle der Sinfonie, leider habe ich aber generell keinen sehr homogenen Eindruck dieses Satzes. Ein Thema wird dem nächsten aneinandergereiht ohne hier aber ein stimmiges Konzept erkennen zu können. Ich habe hier eher so das Gefühl "ah...dieses Thema fällt mir auch noch ein, das häng ich auch noch dran...und dieses Thema auch..." also mir fehlt hier etwas der schlüssige Spannungsbogen, der sich aufdrängende Zusammenhang von Anfang bis Ende, die Überleitungen wirken auf mich eher aufgesetzt, als eine logische Folgerung von dem was zuvor kam. Der 3. Satz ist durchaus gelungen, das hymnische Hauptthema im letzten Satz trifft leider nicht meinen Geschmack. Alles in Allem würde ich sie aber nicht sperrig bezeichnen wollen, wie ich ja hin und wieder gelesen habe. Auf mich wirkt sie einfach thematisch wenig inspiriert aber nicht schwer zugänglich. Da finde ich die folgenden Sinfonien großteils schlüssiger konzipiert mit zum. für mich originelleren Themen. Für mich drängt sich hier der Eindruck auf, Brahms wollte gerade in seiner ersten Sinfonie sehr viel erreichen, an Beethoven anknüpfen, hatte wohl sehr hohe Ambitionen, welche auf mich dann leider auch stellenweise etwas angestrengt wirken, das Gefühl um einen großen Pathos bemüht zu sein, der aber teilweise wie aufgesetzt wirkt. Die "Natürlichkeit", das Gefühl als müßte es so sein und nicht anders, die harmonisch, exzellent ausgeklügelte Formengestaltung kann ich viel mehr in seinen folgenden Sinfonien, vor allem in seiner Vierten erkennen.

Ich mag generell nicht so sehr Sinfonien der Romantik bei denen im Kopfsatz kein prägnantes Thema mit Wiedererkennungswert vorkommt...meine persönliche Geschmackspräferenz. Das was das Hauptthema darstellen soll, wirkt auf mich leider ziemlich belanglos, nichtssagend. Damit mein ich nicht unbedingt dass es ein melodischer Gassenhauer sein muss, aber zum. ein signifikantes, originelles Motiv welches sich wie ein roter Faden durch den Satz zieht. Das Gebotene mag vielleicht andere Geschmäcker ansprechen, mir ist das etwas zu wenig. Ich finde den Beginn des 2. Satzes wahnsinnig gut, meine Lieblingsstelle der Sinfonie, leider habe ich aber generell keinen sehr homogenen Eindruck dieses Satzes. Ein Thema wird dem nächsten aneinandergereiht ohne hier aber ein stimmiges Konzept erkennen zu können. Ich habe hier eher so das Gefühl "ah...dieses Thema fällt mir auch noch ein, das häng ich auch noch dran...und dieses Thema auch..." also mir fehlt hier etwas der schlüssige Spannungsbogen, der sich aufdrängende Zusammenhang von Anfang bis Ende, die Überleitungen wirken auf mich eher aufgesetzt, als eine logische Folgerung von dem was zuvor kam. Der 3. Satz ist durchaus gelungen, das hymnische Hauptthema im letzten Satz trifft leider nicht meinen Geschmack. Alles in Allem würde ich sie aber nicht sperrig bezeichnen wollen, wie ich ja hin und wieder gelesen habe. Auf mich wirkt sie einfach thematisch wenig inspiriert aber nicht schwer zugänglich. Da finde ich die folgenden Sinfonien großteils schlüssiger konzipiert mit zum. für mich originelleren Themen. Für mich drängt sich hier der Eindruck auf, Brahms wollte gerade in seiner ersten Sinfonie sehr viel erreichen, an Beethoven anknüpfen, hatte wohl sehr hohe Ambitionen, welche auf mich dann leider auch stellenweise etwas angestrengt wirken, das Gefühl um einen großen Pathos bemüht zu sein, der aber teilweise wie aufgesetzt wirkt. Die "Natürlichkeit", das Gefühl als müßte es so sein und nicht anders, die harmonisch, exzellent ausgeklügelte Formengestaltung kann ich viel mehr in seinen folgenden Sinfonien, vor allem in seiner Vierten erkennen.Natürlich sind Geschmäcker verschieden, ich würde aber sicher keinen Rückschritt ausmachen und die folgenden Sinfonien als "schwach" bezeichnen. Wie hier auch mein persönlicher Eindruck kann es sich dann auch nur um einen persönlichen Eindruck des Urteilenden handeln weil wie Johannes schrieb bildet das sicher keine Mehrheitsmeinung und diese Sinfonien sind in der Fachwelt mindestens ebenso anerkannt (sie sind halt stilistisch, strukturell, konzeptionell anders und ich kann es verstehen wenn man mit dieser anderen Herangehensweise rein persönlich nicht so viel anfangen kann...zum Glück sind Menschen verschieden)

gruß -

Mittlerweile muss ich mein älteres Statement zu diesem Thema auch etwas korrigieren und möchte hier auch Caruso41 beipflichten. Ein sachlich, konstruktiver, respektvoller Austausch (auf Diskussionen wo nur versucht wird gegenseitig den dogmatisch, unverrückbaren Standpunkt der anderen Person aufzudrücken habe ich natürlich keine Lust) ist für mich auch der eigentliche Sinn und Zweck eines Forums, ansonsten könnte ich ja auch einen Internetblog oder Ähnliches schreiben.

Es macht natürlich nichts wenn mal ab und zu keiner darauf antwortet, ich bin mir ja auch bewußt dass zu manchen Spezialthemen schwer etwas zusätzliches beizutragen ist, da sich der Lesende schon tiefer mit der Materie beschäftigt haben sollte oder einfach kaum noch etwas hinzuzufügen ist (z.B. wenn der momentane Forschungsstand zu diesem Thema schon ausreichend dargelegt wurde)Wie schon öfters geschrieben, stört mich da eher das Gefühl, dass das Forum momentan in eine sehr einseitige Richtung unterwegs ist und man das Gefühl bekommen könnte die Welt der Klassik bestehe aus 90 Prozent nur aus Gesang und Opern.

Wahrscheinlich kommen die Leserzahlen zu meinen Beiträgen auch mehrheitlich von Nicht-Mitgliedern vermute ich mal. Wobei ich jetzt die Forenleitung nicht dafür kritisieren möchte, da ich weiss, das Alfred auch lieber ein etwas durchmischteres Forum hätte und es auch alles andere als einfach ist dieses zu ändern. Meiner Meinung ist es aber eher kontraproduktiv dafür wenn es mehrheitlich nur zu ein bis zwei Gattungen Beiträge gibt, da sich dann erst nicht Diejenigen (potentiellen Neu-Mitglieder) angesprochen fühlen die hier lieber zu anderen Gattungen und Themen schreiben würden. Deswegen würde ich die wenigen Stammschreiber, welche sich auch vordergründig für Symphonien, Biographien, Kammermusik, Instrumentalkonzerte,... interessieren, bitten sich so weit es geht auch hin und wieder möglichst einzubringen sonst wird sich schwer etwas an der momentanen Situation ändern.Zitat von Rheingold1876Regietheater-Themen werden uns wohl erhalten bleiben. Sie sorgen für die Einschaltquote, die auch ein Forum braucht.

Für mich ist da aber eher eine fragwürdige Einschaltquote, bei dem es quasi nur im Vordergrund steht sich an Streitigkeiten Anderer zu ergötzen (vielleicht des Öfteren fremdzuschämen, zu belustigen,...) und solche Diskussionen wohl eher potentielle Neumitglieder (welche sachliche Beiträge schreiben wollen) abschrecken tut, als das man sie für dieses Forum gewinnen könnte. Für mich ist der Schaden somit eher größer als der Nutzen. Und "Einschaltquote" um jeden Preis, das ist Fernsehmäßig eher RTL, RTL II usw. -Niveau. Wenn wenigstens mal über etwas anderes gestritten werden würde wie etwa... "Beethoven - ein ungustiger Messie?", "Mozart - belanglos und infantil, wer hält dagegen?", "Der verkopfte Bach - mir wird übel!" "Die Quintparallelen und sonstiger Dilettantentum großer Komponisten"...wo mal wenigstens über andere Themen die Fetzen fliegen, aber immer wieder über das Regietheater das ist wie ein zu tode gekochtes Gemüse das lasch und schlotzig aus dem Topf geholt wird.

-

Ich hoffe Diaß wir mit diesem Thread deinen GeschmacK getroffen haben, und Deinem Wunsch nach mehr Tiefgang entgegengekommen sind

Es ist zu hoffen Daß er weiter Mitglieder anlocktDu kannst diese Antwort auch gleich mitlöschen wenn du sie gelesen hast, denn sie dient ebenfalls nur der Information.

Ja, auf jeden Fall treffen solche Threads meinen Geschmack. Ich weiß jedoch nicht wie ich das bewerten soll, dass im Grunde genommen nur wir Beide uns bislang daran beteiligen...bei momentan etwas über 900 Mitgliedern.

Wenn ich mir wie so oft wieder die Themen der letzten 24 Stunden anschaue, dann dominiert hier zu mind. 90 Prozent der Gesang ("Traditionelle Operninszenierungen", "Die berühmte Stimme", "Oper der Klassik und der Romantik", "Opernforum", "Gestern in der Oper", "Kunstlied-Forum",...), momentan habe ich noch immer das Gefühl solche Threads sind zum. zum aktuellen Zeitpunkt nicht sonderlich gefragt, ob sie gewisse Neuanmeldungen anlocken (weil mit den derzeitigen Mitgliedern scheint eine Beteiligung eher fragwürdig) ist halt die Frage...ich hoffe schon, weil momentan ist das Forum eindeutig zu Gesangs/Opernlastig. Sorry, falls sowas in den internen Bereich gehört, aber ich wollte gleich direkt hier antworten da auch die Frage hier gestellt wurde...wie geschrieben, du kannst es nach lesen löschen.

Gruß. -

Das kann man wohl sagen. Es gab aber überraschend viele "zentrale Figuren" in Schuberts Leben, mehr als man gemeinhin weiß.Es gab viele Freunde aber natürlich gibt es hier auch Abstufungen, andernfalls müßten ja alle identische Klone sein, hätte Schubert zu allen ein exakt gleiches Verhältnis und Gefühl zu ihnen gehabt. Schober wird wohl voraussichtlich die zentralste Figur aller Freunde eingenommen haben, das kann man schon alleine von daher mutmaßen, da er bei sonst keinem anderen Freund nur annähernd so oft gewohnt hat wie bei Schober. Von dem was man bislang weiß, hatte Schubert mind. 5 Mal bei Schober gewohnt (das längste Mal immerhin eineinhalb Jahre), außerdem gab es zwar viele Freundschaften in Schuberts Leben aber dann doch nicht mehr so viele, welche wie bei Schober, nahezu durchgehend von seiner Teenagerzeit bis zu seinem Tod reichten.

Ich erlaube mir ein paar Ergänzungen zu Hüttenbrenner. Schubert lernte ihn durch den Unterricht bei Salieri kennen, welcher Hüttenbrenner seit 1815 in Gesang und Komposition unterrichtete. (wie man aus den Schilderungen Hüttenbrenners "Erinnerungen an Schubert" welche er 1854 Franz Liszt schrieb, entnehmen kann) Immerhin schrieb Schubert im August 1817 die "Dreizehn Variationen über ein Thema des Freundes" (D 576) bei dem er das Hauptthema vom Andante aus Hüttenbrenner Streichquartett in E-Dur op. 3 heranzog, und Schubert schrieb selten Variationen über fremde Themen. Wie auch immer er ihn menschilch respektierte, aber musikalisch scheint er ihn mindestens ebenbürtig gesehen zu haben, wie eine Briefstelle vom 19. Mai 1819 vermuten läßt: "[...] Freylich kannst Du auch sagen, wie Caesar, lieber in Grätz der Erste, als in Wien der zweyte [...] Ich werde zuletzt auch nach Grätz kommen, u. mit Dir rivalisiren." Den Ersten hat er zwar nicht beim Namen genannt, es liegt aber nahe, dass er nicht sich selber, sondern Beethoven damit meinte. Ich hab ehrlich gesagt noch nie was über eine hündische Ergebenheit bei Anselm Hüttenbrenner gelesen, bist du dir sicher dass es sich um Anselm handelt, oder doch nicht um seinen Bruder Josef? Dieser ist nämlich im Dezember 1818 nach Wien gezogen, hat sich auch bald seinem Freundeskreis angeschlossen und angeblich allzu kritiklos verehrt. Anselm hat sich in Graz sehr für Schuberts Musik eingesetzt (aufgrund seiner Iniatitive wurden die Männerquartette "Das Dörfchen" D 568, "Die Nachtigall" D 724, und der "Erlkönig" D 328 aufgeführt und sich für die Ernennung zum Ehrenmitglied des Steiermärkischen Musikvereins stark gemacht) Die "Unvollendete" h-moll Sinfonie wurde schließlich auch für den Steiermärkischen Musikverein oder Hüttenbrenner komponiert (genau weiß man das nicht mehr, die Partitur wurde jedenfalls bei Hüttenbrenners Nachlass gefunden, genauso wie andere Werke wie etwa die Grazer Fantasie D 605a, von der manche ja mutmaßen Hüttenbrenner hätte hier teilweise selbst Hand angelegt)

Tonträger mit der Musik Anselm Hüttenbrenners sind nach wie vor eine Rarität. Ein paar Eindrücke kann man über Youtube bekommen. Der Grazer Dirigent Peter Schmelzer führt hin- und wieder Werke Hüttenbrenners auf und dankenswerterweise stellt er auch Manches davon auf Youtube, wie zum Beispiel die ersten beiden Sätze der Symphonie concertante in a-moll:Teilweise erinnert es stilistisch eher an die Musik des Strauss-Clans, manchmal kann man auch etwas Schubert heraushören (vor allem im 2. Satz). Die ganz große Kunst ist das zwar generell nicht, aber es gibt dann doch kurze Momente die ganz stark sind und durchaus hohe Qualität aufweisen (wie etwa mittels überraschend harmonischer Verläufe oder Modulationen wie sie auch die besseren Werke Schuberts u.a. auszeichnen).

Eine Klaviersonate in E-Dur op. 16

Auch hier ein ähnlicher Eindruck, großteils eher an der Oberfläche schürfend, doch ein paar Stellen die dann durchaus positiv überraschen können.

gruß

-

Da kann ich mich auch gerne beteiligen, aber von Zeit zu Zeit - den "Mozarts Freunde in Wien"-Thread muss ich natürlich auch erweitern, und somit muss ich schauen wo ich Prioritäten setze.

Ich würde vorschlagen erstmal mit Franz von Schober (17. Mai 1796 Malmö, Schweden - 13. September 1882 Dresden) zu beginnen.Soll jetzt sein ganzes Leben abgehandelt werden, oder inwieweit Schober in Kontakt zu Schubert stand? Ich übernehme mal aus Zeitgründen erstmal Zweiteres, bei Bedarf kann es dann gerne ergänzt werden.

Er schrieb unter anderem Gedichte, war Schauspieler, Librettist,... Ungefähr zwischen Ende 1815 bis Anfang 1816 lernt Schubert ihn durch seinen Freund Josef von Spaun kennen (diese Freundschaft bestand seit Herbst 1808 zu Zeit des Wiener Stadtkonvikts, mit einer zweijährigen Unterbrechung durch Abwesenheit Spauns, ab März 1811 dann regelmäßiger Kontakt, und durch ihn kam auch durch Vermittlung die Freundschaft zu Johann Mayrhofer zustande). Schober blieb auch bis ans Lebensende ein sehr guter Freund. Die Freunde Schuberts werden in verschiedenen "Kreisen" unterschieden, so auch der Wiener Freundeskreis um Schober, welcher angeblich quasi wie ein Alpha-Tierchen die Gruppenführung innehatte . Regelmäßige Leseabende (zweitweise mehrmals in der Woche) wurden angesetzt, wobei Schober dabei hauptsächlich die Themen bestimmte (und es zeigt auch dass er hier das Heft in die Hand nahm, da sich diese Gruppe zeitweise auflöste, als Schober in Breslau einen zeitweiligen Aufenthalt hatte). Darüber hinaus gab es natürlich die bekannten "Schubertiaden" wo dann, wie es der Namen ja schon sagt, die Musik Schuberts im Vordergrund stand. In Spauns Erinnerungen schrieb er, dass das Leben für Schubert in der Art und Weise "viel vorteilhafter gewesen sei, als wenn er in einem Kreise von Musikern und Fachgenossen" gelebt hätte. So holte er sich oftmals die Inspiration, und vor allem Textvorschläge für neue Liedvertonungen (Schober schrieb zum Beispiel die von Schubert vertonten Gedichte "An die Musik" oder "Jägers Liebeslied") Die Freundschaftsgruppe blieb aber mit der Zeit nicht bestehen, da Schober sich heimlich mit Justina von Bruchmann verlobt hatte, der Schwester eines Freundes, welcher diese Bindung nicht billigte. Anton Holzapfel sprach einmal von "Schobers zweideutiger moralischer Haltung", oder Franz von Hartmann meinte gar "den jungen Leuten ein gefährlicher Führer zu sein." Bekannt dazu ist hier auch die Darstellung in dem Film "Notturno" (welcher aus dem Dreiteiler "Mit meinen heissen Tränen" zu einer Kinofassung gemacht wurde) indem Schober ebenso diese Rolle verkörpert, unter Anderem darin gezeigt wird, wie er Schubert mit ins Rotlichtmilieu mitnimmt, wo dieser sich dann schließlich an der Syphilis ansteckt. Schließlich kam es zu einer neuen Freundschaftsgruppe, Schober blieb quasi der Anführer, aber neue Freunde kamen hinzu, wie etwa Moritz von Schwind oder Eduard von Bauernfelds. Bauernfelds schrieb darüber ausführlich in seinen Erinnerungen. Bitte um Verständnis, dass ich nicht alles hier abtippseln kann, nur ein paar wesentliche Aussagen: "Der Bund war geschlossen, die drei Freunde blieben von dem Tage an unzertrennlich. Aber auch andere gruppierten sich um uns, meist Maler und Musiker, ein lebenfrischer Kreis von Gleichstrebenden, die Freud' und Leid miteinander teilten, wie vor allem der treffliche Schober [...] , nicht selten bei bei diesem oder jenem gemeinschaftlich übernachtet.[...] Wer eben bei Kasse war, zahlte für den oder die anderen."

Schubert hatte zweitweise auch für relativ lange Zeit (also mehrere Monate) bei einem seiner Freunde gewohnt. Wien Geschichte Wiki gibt an angeblich Bei Schober Führjahr 1816 im Haus "Zum Winter" (heute Tuchlauben 20), wobei das Schubert Handbuch für Frühjahr 1816 das Haus von Heinrich Watteroths in der Landstraßer Vorstadt (im "Erdberg") anführt. Dafür wird hier das Schober-Quartier auf Herbst 1816 - November 1816 datiert. 1822/1823 wohnt Schubert dann erneut bei Schober, im Göttweiherhof/Göttweigerhof, wird scheinbar untersch. geschrieben (heute Spiegelgasse 9, gegenüber dem Nachbau in dem einst das Sterbehaus Salieris stand) Er schrieb dort unter Anderem an der "Unvollendeten" h-moll Sinfonie. Frühjahr bis Sommer 1826 wohnt Schubert abermals, diesmal mit Moritz von Schwind, bei Schober in Währing (genaue Adresse ist mir nicht bekannt, aber er soll angeblich in der Kutschgergasse 44, damalige Gentzgasse 31, im Garten des Hauses "Zum Biersack" im Juli 1816 das Ständchen "Horch! Horch! Die Lerch' im Ätherbläu" komponiert haben) Herbst 1826, bei Schober in der Bäckerstraße, schließlich von Februar 1827 bis August 1818 in der Schober-Wohnung im Haus "Zum blauen Igel" (heute Tuchlauben 14, hier komponierte er u.a. die Winterreise und Messe in Es-Dur, 1898 abgerissen. Also bevor er dann auf Anraten seines Artzes Dr. Ernst Rinna von Sarenbach zu seinem Bruder Ferdinand in die Kettenbrückengasse zog wo er dann auch bald darauf verstarb) Es zeigt sich also ein reger Kontakt und eine häufige Wohnungsgemeinschaft mit Schober.

Schober schrieb auch das Libretto zu Schuberts Oper "Alfonso und Estrella". Man kann also durchaus den Eindruck gewinnen, dass dieser eine zentrale Figur in Schuberts Leben war.unter Berücksichtigung der Quellen: Schubert-Handbuch, Bärenreiter-Metzler; Wien Geschichte Wiki;

-

Danke Alfred, freut mich das zu lesen. Wahrscheinlich ist es eher die Minderheit an Themen in diesem Forum zu denen ich etwas beitragen kann, aber auch wenn ich wohl noch nicht zu den reifesten Semestern des Tamino-Clubs zähle habe ich mich schon etwas mit meinen bevorzugten Komponisten und deren Umfeld beschäftigt, und möchte das auch gerne hier mit einbringen (auch wenn das, wie du ja schon längst weißt, leider nicht immer zeitlich möglich ist).

Was Kozeluch anbelangt, das ist sicher nicht geringschätzig gemeint, sondern aus kommerzieller Sicht vielleicht sogar clever, aber er verstand es damals sehr gut einen eher breiteren Geschmack zu bedienen. Im Gegensatz zu Mozart der versuchte öfters einen Spagat zwischen "lange Ohren" und Kenner zu finden, oder teilweise auch in manchen Werken speziell für eine Zielgruppe schrieb, hatte Kozeluch seine Musik generell auf den damalig vorherrschenden Geschmack der Aristokratie und dem gehobenen Bürgertum zugeschnitten (von unwissenden Laien wird ja gerne Mozart als die damalige Mainstream-Rampensau hingestellt, aber im Vergleich zu Kozeluch wird deutlich, das er das im Großen und Ganze nicht war und sich sicherlich nicht um jeden Preis anbiedern wollte... sieht man mal von vereinzelten Ausnahmen ab). Wenn man böse wäre, könnte man zwar auch sagen, Kozeluch wäre vielleicht zu mehr auch nicht im Stande gewesen. Aber ob Limitierung oder kommerzielles Kalkül, diese Frage kann man ruhig offen lassen. Wie geschrieben ist sie auch heute nicht schlecht, wenn man mit dieser Epoche prinzipiell etwas anfangen kann, aber so richtig mitreissen kann sie mich dann letztendlich auch nicht, da es ihr dann doch meist an emotionalem Tiefgang und kunstvollen Details mangelt.gruß

-

Berühmt ist die Geschichte (ich erzähle sie gerne, daher wird man sie vermutlich mehrfach im Forum finden), wo Kozeluch gegenüber Mozart ein Werk Haydns kritisierte, und meinte er hätte einiges anders komponiert. Mozart antwortete darauf etwas schnippisch:

"Ich auch - uns wissen Sie auch warum? Weil - wenn man uns beide zusammenschmölze - da käme noch lange kein Haydn raus."

Analysiert man den Satz, dann kommt heraus, daß Mozart Kozeluch durchaus als auf gleicher Augenhöhe betrachtete (ob er sich dessen bewusst war - das ist eine andere Frage - aber der Satz weist eindeutig in diese Richtung), Haydn aber höher stellte. Mozart hat sich ja oft in die Richtung geäussert, daß er Haydn für den "Größeren" halte. Ich war mir nie sicher, ob er das ernst gemeint hat, oder es aus Höflichkeit dem Älteren gegenüber gesagt hat. Wenn er es aber jetzt - beinahe in "Zorn" ausdrückt - dann bekommt die Aussage eine andere Bedeutung.Ich denke generell, solche Anekdoten muss man auch immer mit einer gewissen Vorsicht genießen, sie kann stimmen, muss es aber nicht wenn Derjenige von dem sie stammt nur eine blühende Fantasie hatte. Sie stammt von Friedrich Rochlitz. Er schrieb für die "Allgemeine musikalische Zeitung" Artikel und war angeblich auch mit einigen Persönlichkeiten befreundet (Goethe, Schiller, E.T.A. Hoffmann, Spohr, Carl Maria von Weber, Robert Schumann,...), darüber hinaus machte er auch Bekanntschaft mit Mozart, Beethoven und Schubert. Man könnte quasi sagen, wenn man sich das Leben einer anderen Person aus der Vergangenheit aussuchen könnte, dann wäre das bei so einem Freundschafts- und Bekanntenkreis ein heisser Kandidat.

Die Frage ist halt, inwieweit bei den flüchtigen Bekanntschaften auch tatsächlich alles der Wahrheit entspricht. Ludwig Nohl schreibt in seinem Buch "Mozart nach den Schilderungen seiner Zeitgenossen", über Rochlitz "Von dem nachfolgenden Zeugen hörten wir schon wiederholt. Allerdings ist er mehr geistreich ausschmückender Schriftsteller als getreuer Chronist." Die Überlieferung geht folgendermassen: "Ein gewisser damals erst bekannt werdender, nicht ungeschickter, fleissiger, aber ziemlich geniearmer Componist, der jetzt erst mehr Ruf gewonnen hat, nagte immer nach Möglichkeit an Haydns Ruhm und thut es wahrscheinlich auch später noch. Dieser Mann überlief Mozart oft, brachte ihm z.B. Symphonien, Quartette von Haydns Composition, hatte sie in Partitur gesetzt und zeigte nun Mozart mit Triumph jede kleine Nachlässigkeit im Styl, welche jenem Künstler, wiewohl selten, entwischt war. Mozart wendete oder brach doch das Gespräch ab. Endlich wurde es ihm aber zu arg. 'Herr',-sagte er äusserst heftig, 'und wenn man uns beide zusammenschmelzt, wird doch noch lange kein Haydn daraus!'"

Die Frage ist halt, inwieweit bei den flüchtigen Bekanntschaften auch tatsächlich alles der Wahrheit entspricht. Ludwig Nohl schreibt in seinem Buch "Mozart nach den Schilderungen seiner Zeitgenossen", über Rochlitz "Von dem nachfolgenden Zeugen hörten wir schon wiederholt. Allerdings ist er mehr geistreich ausschmückender Schriftsteller als getreuer Chronist." Die Überlieferung geht folgendermassen: "Ein gewisser damals erst bekannt werdender, nicht ungeschickter, fleissiger, aber ziemlich geniearmer Componist, der jetzt erst mehr Ruf gewonnen hat, nagte immer nach Möglichkeit an Haydns Ruhm und thut es wahrscheinlich auch später noch. Dieser Mann überlief Mozart oft, brachte ihm z.B. Symphonien, Quartette von Haydns Composition, hatte sie in Partitur gesetzt und zeigte nun Mozart mit Triumph jede kleine Nachlässigkeit im Styl, welche jenem Künstler, wiewohl selten, entwischt war. Mozart wendete oder brach doch das Gespräch ab. Endlich wurde es ihm aber zu arg. 'Herr',-sagte er äusserst heftig, 'und wenn man uns beide zusammenschmelzt, wird doch noch lange kein Haydn daraus!'"Falls diese Anekdote stimmen sollte, dann muss man das nicht zwangsläufig so verstehen dass er sich mit Kozeluch auf gleicher Stufe sah, sondern viel eher das er davon ausing wie Kozeluch sich selber gesehen hat, und damit Kozeluch es besser versteht aus seinem Blickwinkel darstellen, dass Beide kein Recht dazu haben Haydn zu kritisieren, weil Haydn schon alleine bezüglich der Originalität einzigartig und unverwechselbar, darüber hinaus auch handwerklich sicher über Kozeluch zu stellen ist. Eigentlich klar, wenn Mozart mit Kozeluch fusionieren würde, dann würde das ja zwangsläufig die Qualität Mozarts auf ein viel schlechteres Niveau drücken...da kann ja Haydn nur gewinnen.

Kozeluch ist wohl auch nicht unbedingt ein Kandidat für den "Mozarts Freunde in Wien"-Thread. So wie das überliefert ist, war der Umgang wohl eher sachlich, emotionsloser Natur, nicht mehr und nicht weniger. (Geschäftlich hatten sie ja mitunter zu tun) Er war auch später bei Beethoven nicht beliebt, und galt allgemein als ziemlich eingebildet.

So wie das überliefert ist, war der Umgang wohl eher sachlich, emotionsloser Natur, nicht mehr und nicht weniger. (Geschäftlich hatten sie ja mitunter zu tun) Er war auch später bei Beethoven nicht beliebt, und galt allgemein als ziemlich eingebildet.Zur Musik Kozeluchs. Ich finde sie teilweise durchaus anhörbar, äußerst gefällig, eingängig, unterhaltsam...gut für Momente wo man sich mal eher von Musik berieseln lassen möchte, weniger seine ganze Konzentration auf jedes Detail zu lenken, denn den kunstvollen Momenten mangelt es ihr doch großteils (wenn man es mal mit den späten Sinfonien Mozarts, den meisten Haydn Sinfonien, Klavierkonzerten Mozarts vergleicht) Ich habe diese Einführung zu den Klavierkonzerten 1,5 und 6 gefunden und sie trifft es m.M. nach genau auf den Punkt:

ZitatNimmt man Mozart als Goldstandard des Solokonzerts an, so ist es schwer, abwertende Vergleiche zu vermeiden. Den Konzerten Kozeluchs, besetzt mit einem kleinen Orchester aus Oboen, Hörnern und Streichern und damit auch für kleine Verhältnisse geeignet, fehlt es klar an der melodischen Eleganz, dem vollen Holzbläsersatz und den opernhaften Dialogen der großen Wiener Konzerte Mozarts. Außerhalb der Tuttis dient das Orchester bloß als diskreter Hintergrund für den Solisten; formale und harmonische Überraschungen sind rar. Doch bezaubern die galanten Konzerte des Böhmen auf ihre schlichte Art (Richard Wigmore)

und für ein online Musikmagazin schrieb ein R. KrausZitatThe orchestration tells you that this is not Mozart. Kozeluch’s strings are joined only by oboes and horns, instead of the more opulent array of winds which make the mature Mozart Piano Concertos so distinctive. (Die Orchestrierung zeigt einem sofort, dass es sich hier nicht um Mozart handelt. Zu Kozeluchs Streichern kommen nur noch Oboen und Hörner hinzu, statt der opulenteren Aufmachung an Holzbläsern, welche die reiferen Klavierkonzerte Mozarts so einzigartig machen)