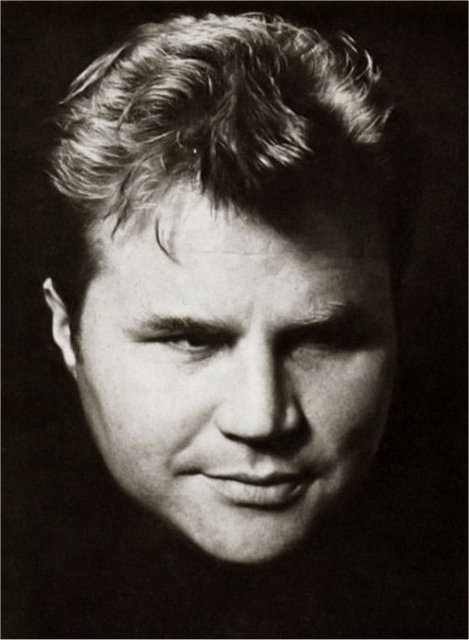

Thomas Tipton - *18. November 1926 in Wyandotte (USA) - † 22. September 2007 in München

Der Geburtsort von Thomas Tipton liegt im Südosten des Bundesstaates Michigan, das weit bekanntere Detroit ist knappe 20 Kilometer entfernt.

Thomas Tipton entstammt einer polnischen Einwandererfamilie, die vor dem Ersten Weltkrieg in die USA ausgewandert war, und so entstand aus dem ursprünglichen Thomas Max Pointkowsky, das anagrammatische Thomas Tipton; Thomas war das jüngste von fünf Kindern.

Schon recht frühzeitig - nämlich beim Vorsingen für den Schulchor in Wyandotte - entdeckte der Lehrer Lyle L. Lyons das Talent des 15-Jährigen.

In Deutschland war es durchaus üblich, dass Eltern ihren interessierten Nachwuchs mal mit in die Oper nahmen, weil hier Opernhäuser relativ gut erreichbar sind; das war und ist in Amerika eine andere Situation.

Aber da gab und gibt es in Amerika die Möglichkeit Opernübertragungen der Metropolitan Opera New York zu hören, wovon schon der Vierzehnjährige ausgiebig und begeistert Gebrauch machte und sich an dem Geschehen auch zuhause aktiv beteiligte, indem er Amonasro, Radames, Wotan, aber auch Don Ottavio und Manrico sang.

Seinen ersten öffentlichen Beifall konnte Thomas Tipton anlässlich eines Schülerkonzerts einheimsen, als er »Old Man River« vortrug. Dass Thomas einmal den überwiegenden Teil seines Lebens im Land mit der größten Dichte an Opernhäusern verbringen würde, stand noch in den Sternen.

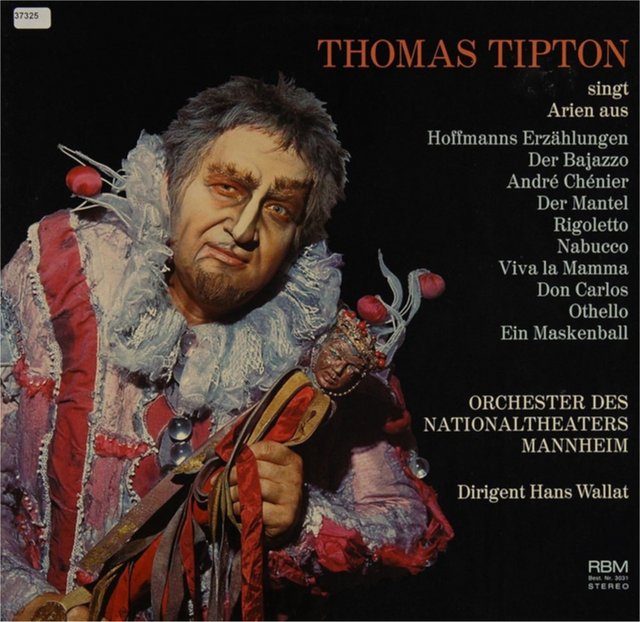

Seine erste Oper erlebte der Besatzungssoldat Tipton dann in Ost-Berlin; es war eine Aufführung von »Hoffmanns Erzählungen«, was seiner Absicht Opernsänger zu werden, mächtig Auftrieb gab.

Die vier sogenannten ›Bösewichter‹ in dieser Oper gehörten später zu den Glanzrollen von Thomas Tipton. Allerdings war vor dem ersten Opernauftritt noch ein Musikstudium zu absolvieren, wobei zutage kam, dass seine Jahre als GI ihm den Vorteil bringt, dass er insgesamt rund vier Jahre an der Universität East Lansing studieren konnte und sein Studium 1951 mit dem ›Bachelor of Music‹ abschloss.

Nun gewann er zwar einen Wettbewerb in Detroit, der mit einem Zweijahresvertrag an der New York City Opera verbunden war, aber da wurde nach Auftritten bezahlt und Anfänger hatten eher wenige Auftritte; in der Regie des Komponisten Gian-Carlo Menotti und dem Dirigat des jungen Thomas Schippers debütierte Thomas Tipton als Bob in »The Old Maid and the Thief«.

Aber das Einkommen als Opernsänger reichte keineswegs aus, also war er auch als Teller- und Autowäscher tätig und fuhr Taxi, um in dem teuren New York einigermaßen überleben zu können.

Mit der Hilfe eines unbekannten Mäzens konnte Tipton nach seinen New Yorker Jahren noch an der Michigan State University in Ann Arbor studieren und schloss dort 1955 mit dem ›Master of Music in Voice‹ ab.

Ein Fulbright-Stipendium machte es möglich, dass sich Thomas Tipton 1956/57 an der Münchner Hochschule für Musik einschreiben konnte, wo mit 400.- DM pro Monat auszukommen war. In der großartigen Altistin Hedwig Fichtmüller hatte er aber eine gesangserfahrene Professorin gefunden, die ihm einiges mitgeben konnte. An der Münchner Hochschule wurde Thomas Tipton dann vom Mannheimer Dirigenten Karl Fischer entdeckt und ans Nationaltheater gebracht.

Seine deutsche Opernkarriere begann Tipton am nagelneuen Nationaltheater in Mannheim, wo er sich am 10. Januar 1957 als Fürst Ottokar im »Freischütz« erstmals in einer Aufführung für die am Bau Beschäftigten präsentierte. Zwei Tage später gab es eine Aufführung für Ehrengäste und am 13. Januar wurde dann das Theater mit einer festlichen Vorstellung des »Freischütz« eröffnet. Der Schreiber dieser Zeilen war damals bei den Probearbeiten ganz nahe dran und verfolgte Thomas Tiptons weiteren Weg über viele Jahre hinweg.

Überraschendeweise blieb Tipton nur ein Jahr in Mannheim, wo er ausschließlich im lyrischen Fach tätig war, dann ging er ins Engagement nach Hagen, ein geschäftstüchtiger Agent hatte dazu geraten. Tipton, in Amerika professionell für Musikbühnen aller Art geschult und universall einsetzbar, tat in Hagen immerhin erste Schritte ins andere Fach, also sang er zum Beispiel Verdis Posa und Giordanos Gérard in »Andrea Chénier«.

Diese erfolgreichen Auftritte wurden auch in Mannheim wahrgenommen und man holte diese gute Kraft schleunigst wieder zurück, und Thomas Tipton war dann 1959 bis 1964 wieder in Mannheim - und zwar in tragenden Rollen - zu hören.

Verdi-Partien: Rigoletto, Germont / ›La Traviata‹, Luna / ›Troubadour‹, Amonasro / ›Aida‹, Jago / ›Otello‹ und Ford / ›Falstaff‹.

Aber auch in Donizettis ›Lucia di Lammermoor‹ als Lord Enrico Ashton.

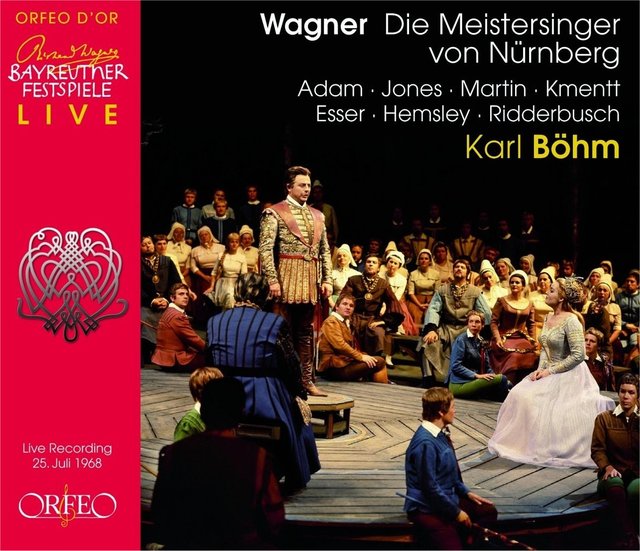

Im Wagner-Fach waren es Biterolf und Wolfram in ›Tannhäuser‹, Melot in ›Tristan und Isolde‹, Kothner in ›Die Meistersinger von Nürnberg‹ und der Heerrufer in ›Lohengrin‹ sowie Gunther in ›Götterdämmerung‹.

Da wäre noch einiges zu nennen, was in diesen fünf Mannheimer Jahren gesungen wurde, natürlich waren da auch tragende Rollen von Beethoven, Mozart, Puccini, Bizet ... dabei, herausgehoben sei - weil da Musikgeschichte gesungen wurde - die Kurzoper ›Das lange Weihnachtsmahl‹ von Paul Hindemith, die am 17. Dezember 1961 im Kleinen Haus des Nationaltheaters zur Uraufführung kam, Tipton sang den Roderick.

In diesen Jahren war Tipton auch in USA zu hören, 1962 gab er ein Gastspiel an der San Francisco Opera, aber später gastierte er auch in Chicago, Pittsburgh und San Diego; Tipton hatte sich national und international einen Namen gemacht; in Offenbachs »Contes d´ Hoffmann« gab er ein Gastspiel am Teatro Colón in Buenos Aires. Aber er war auch an großen Häusern in Europa zu hören und mitunter waren es Gastspiele, die ihn an ein renommiertes Haus brachten, wie zum Beispiel nach Stuttgart, München und Hamburg.

Ab 1966 bis 1972 sind einige Gastspiele an der Wiener Staatsoper verzeichnet.

Dass er am 1. Januar 1967 am Stadttheater Saarbrücken ein Gastspiel in »Nabucco« absolvierte, findet man bestimmt in keinem Musiklexikon, aber da fuhr man als Musikfreund dann schon mal 140 Kilometer über die teilweise verschneite Autobahn und nach der Vorstellung auch wieder nach Hause, um Tipton in einer seiner Glanzrollen erleben zu können.

In den Jahren 1964 bis 1966 war er festes Mitglied der Staatsoper Stuttgart und 1965 sang er bei den Salzburger Festspielen als Nardo in Mozarts »La finta Giardinieria«, eine Vorstellung, die in der Fürsterzbischöflichen Residenz stattfand.

1966 bis 1978, also für die Dauer von einem Dutzend Jahren, war Tipton Mitglied der Bayerischen Staatsoper München, wo er in die Fußstapfen von Josef Metternich und Marcel Cordes zu treten hatte. In München wurde ja nicht nur in der Oper gesungen, es gab auch noch die Münchner Sonntagskonzerte, wo Thomas Tipton zum Beispiel neben Anneliese Rothenberger und Robert Ilosfalvy zu hören war.

Bei den Bayreuther Festspielen 1967 gab Tipton unter der Regie von Wieland Wagner in »Tannhäuser« den Wolfram von Eschenbach und in der Inszenierung von Wolfgang Wagner stellte er dem Heerrufer in »Lohengrin« seine Stimme zur Verfügung.

Während seines Wirkens an der Bayerischen Staatsoper hatte Thomas Tipton seinen künstlerischen Gipfel erreicht, als äußeres Zeichen der Anerkennung verlieh man ihm 1977 dann auch den Ehrentitel ›Bayerischer Kammersänger‹, ein fast echter Bayer, der sich in seiner Wahlheimat pudelwohl fühlte, war er ja längst geworden.

Der Weggang von der Bayerischen Staatsoper bedeutete aber nicht, dass er seinem geliebten München nun den Rücken kehrte, Intendant Kurt Pscherer vom Staatstheater am Gärtnerplatz freute sich schon auf den prominenten Ankömmling zu ›Münchens Komischer Oper‹. Dort verkörperte Tipton:

Kaspar in »Der Freischütz«, Leporello in »Don Giovanni«, Sonora in »Das Mädchen aus dem goldenen Westen«, Lord Tristan Mickleford in »Martha« ... - ab 1980 war er dann noch als Gast am Gärtnerplatz zu hören und ließ seine Opernsänger-Karriere langsam ausklingen.

Schließlich ist das Allroundtalend Tipton auch 1986 in der Fernsehserie »Kir Royal« auf dem Bildschirm präsent.

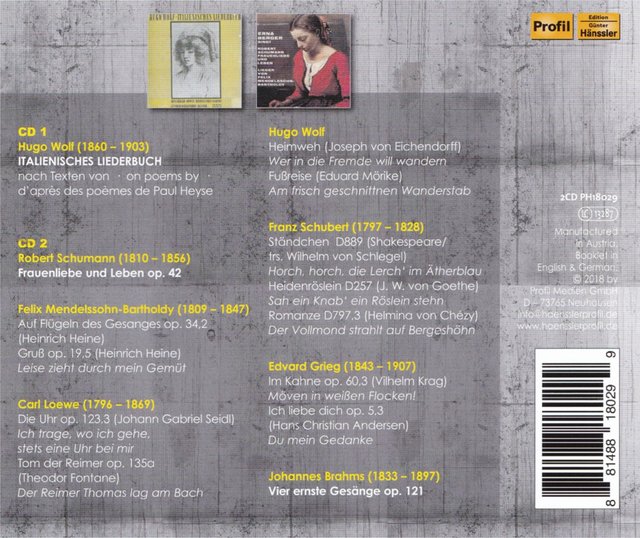

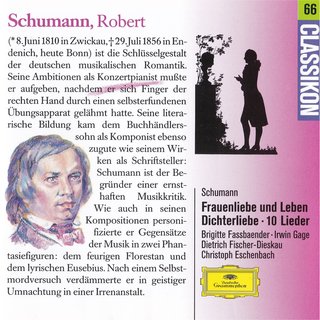

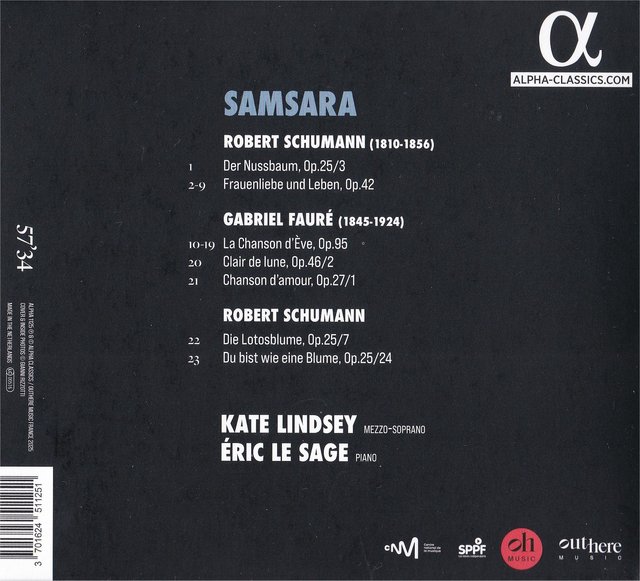

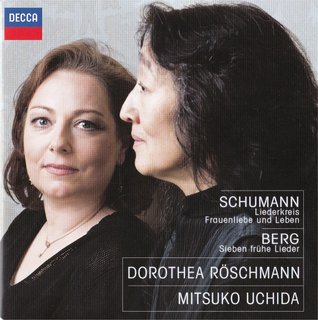

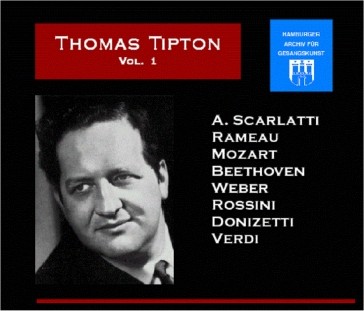

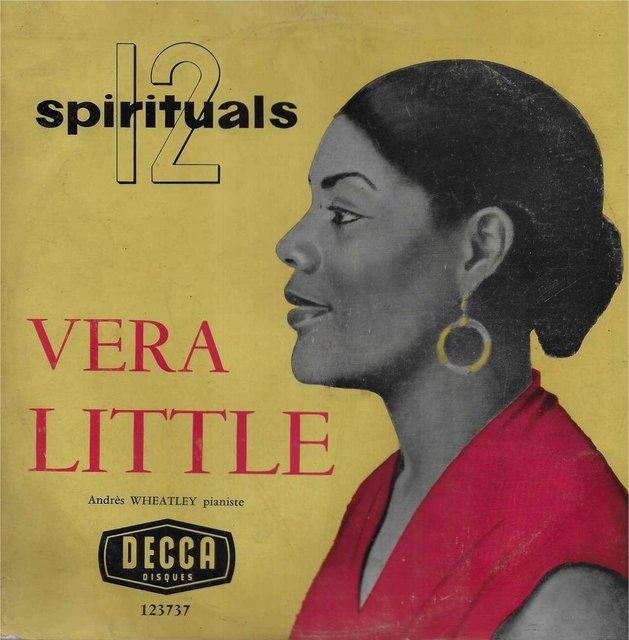

Die ganz große Präsenz auf Schallplatten war ihm nicht vergönnt, dennoch gibt es Beispiele seiner Gesangskunst auf Tonträgern, die hörbar machen, dass Thomas Tipton über eine großdimensionierte Baritonstimme verfügte; seine ausgeprägte komödiantische Begabung kam bei Opernaufführungen zum Tragen.

Praktischer Hinweis:

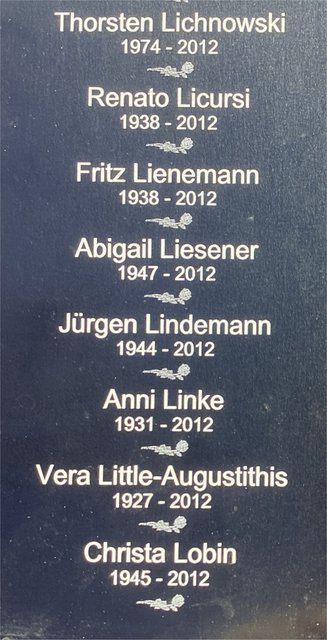

Nordfriedhof 80805 München, Ungererstraße 130 im Stadtteil Schwabing.

Wenn man vor dem großen Gebäude am Haupteingang steht, wendet man sich nach rechts und orientiert sich an den Feldern: 48 / 46 / 45 / 44.

Man kommt dann zur Arkadenhalle ›S‹.

Man wendet sich bei diesen rätselhaften Wächterfiguren zum rechten Friedhofseingang - ihre Münchner Geschichte ist tatsächlich rätselhaft ...

Die Situation hinter dem mächtigen Komplex des Friedhofsgebäudes - man geht direkt auf die Arkadenhalle zu.

Feld 44 / Halle ›S‹

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_08.jpg)

_12.jpg)

_17.jpg)

_20.jpg)