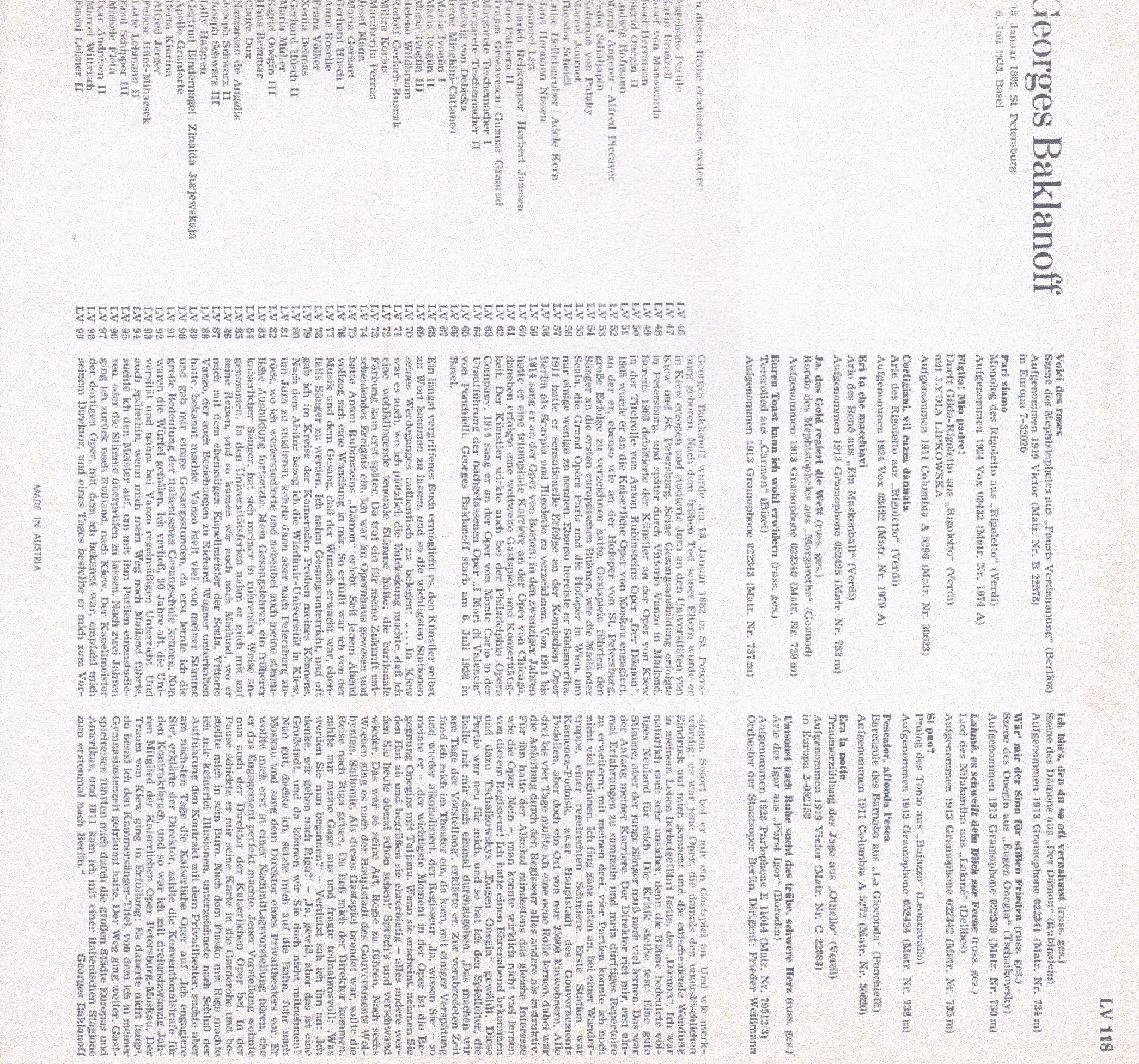

Karl Böhm - * 28. August 1894 Graz - † 14. August 1981 Salzburg

Zum heutigen Geburtstag von Dr. Karl Böhm

Die hintere Friedhofsbegrenzung bildet sich aus diesen Gruft-Gräbern.

Dr. Karl Böhm

Der Vater war Rechtsanwalt und das Elternhaus hatte die Erwartung, dass der Sohn selbstverständlich in die Fußstapfen des Vaters tritt, zumal eine eigene Kanzlei vorhanden war. Der Vater meinte:

»Wenn ich das Gefühl habe, dass du wirklich etwas Großes erreichen wirst, kannst du mit meiner vollen Unterstützung rechnen. Aber als Rückhalt muss dir das Jusstudium dienen, damit du, wenn es schiefgeht, in meine Kanzlei eintreten kannst.«

Das Misstrauen gegen den Künstlerberuf war vom Vater aus berechtigt, denn als Rechtanwalt und Syndikus des Grazer Stadttheaters hatte er Einblicke in das Elend künstlerischer Mittelmäßigkeit.

Karl war der älteste der drei Böhm-Buben, nach ihm kamen noch Leopold und Walter.

Schon im Babyalter horchte der kleine Karl auf, wenn aus der nahen Kirche Orgelklänge zu hören waren oder Militärmusik von der Kaserne her erklang; mitunter wurde sogar ein Leierkastenmann als Babysitter engagiert.

Die Jungs wuchsen in einem musikliebenden Elternhaus heran; Vater Leopold war begeisterter Wagnerianer, der dem Grazer Konzertleben sehr nahe stand. Der später berühmte Dirigent vermittelte der Öffentlichkeit, dass sein Vater eine sehr schöne Stimme gehabt habe, die etwa zwischen Tenor und Bariton lag; als Söhnchen Karl acht Jahre alt war, konnte er Vaters Gesang am Flügel begleiten. Übrigens nahm Leopold Böhm auch Gesangsstunden und war mit seinen jüngeren Söhnen Mitglied des akademischen Gesangvereins.

In Sachen Musik schätze Dirigent Böhm seine Eltern so ein: »Meine Mutter war unerhört musikalisch, nicht nur musikliebend, während mein Vater musikliebend, aber nicht musikalisch im eigentlichen Sinne war«.

Die Familie Böhm gehörte zur besseren Gesellschaft, wie man zu sagen pflegt und man besaß in der Nähe von Graz - in Baierdorf - eine Villa.

Auch die Verwandtschaft der Böhms konnte sich sehen lassen: ein Großonkel von Karl Böhm war der letzte österreichisch-ungarische Kriegsminister und der andere Großonkel war der Opernsänger Carl Link, dem das ›Große Sängerlexikon‹ immerhin mehr als eine Seite widmet und er war auch der erste deutschsprachige Don José an der Berliner Hofoper.

Zunächst wollte Karl Böhm ja Pianist werden und musste mit dem Klavierunterricht recht unterschiedliche Erfahrungen machen. Ein Lehrer forderte so viel zu üben, dass man eitrige Fingernägel bekommt, also wechselte er zu einer Klavierlehrerin, die mehr Freude an der Musik zu vermitteln wusste. Dann kam er zu Franz Weiß, einem Schullehrer, der Chormeister des Grazer Männergesangvereins war und seine Musikbegeisterung auf den jungen Böhm übertrug.

Es traf sich auch gut, dass Vater Leopold Böhm alle Grazer Künstler kannte und recht gut vernetzt war, wie man das heutzutage nennt; als Sohn Karl 1913 die Matura bestanden hatte, durfte er für ein Jahr nach Wien gehen. Der Grazer Dirigent Franz Schalk hatte dazu geraten dass der angehende Musikstudent nicht an die Akademie geht, sondern Privatstunden bei Eusebius Mandyczewski, dem langjährigen Archivar der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien nimmt. In der Nachschau beurteilte der alte, erfahrene Böhm diese Studien so:

»In einem Jahr lernte ich bei ihm das, wofür ich an der Akademie drei Jahre benötigt hätte; die Zeiten mit Mandyczewski waren die fruchtbarsten meiner ganzen Studienzeit.«

Aber da war ja noch die Absicherung, nämlich Rechtswissenschaften zu studieren, also schrieb er sich parallel zu seinen Musikstudien an der Karl-Franzens-Universität in Graz ein.

Wenn er jedoch Vorlesungen hörte, dann waren es die von Guido Adler, der Musikgeschichte lehrte.

Böhm selbst sagte, dass er nie juristische Vorlesungen besuchte, sondern einfach den Prüfungsstoff gepaukt hat, was offenbar ausreichend war, denn am 4. April 1919 promovierte er an der Grazer Universität zum Dr. jur. Auf diesen so hart erarbeiteten Titel legte Karl Böhm zeitlebens einen gewissen wert.

Inzwischen hatte in Europa ein fürchterlicher Krieg stattgefunden, dem Karl Böhm mit einigem Geschick und Einfallsreichtum weitgehend ausweichen konnte.

Nachdem der Zwanzigjährige für tauglich eingestuft war, musste er sofort einrücken.

Der Vater war beruhigt, dass sein Sohn zur »Traindivision« kam, denn die sorgen für den Nachschub, da hat man immer was zu essen.

Da er ein eigenes Pferd stellen konnte und ein begeisterter Reiter war, musste er also nicht direkt an die Front. Nach einigen beim Militär üblichen Schikanen wurde er dann recht bald Korporal und Zugführer. Ohne eigenes Verschulden wurde Zugführer Böhm von einem Pferd getreten, dann kam eine Bronchitis hinzu, die ein befreundeter Arzt als TBC-verdächtig einstufte; 1916 schied Böhm mit dem Befund ›völlig untauglich‹ aus dem Heer aus.

Als Kapellmeister Markowitz fragte: »Willst du nicht zu uns ans Theater kommen?«, war das natürlich ein willkommenes Angebot und ein echtes Kontrastprogramm zu den kriegerischen Ereignissen; Karl Böhm bekam einen Vertrag als Korrepetitor am Grazer Theater.

Am 17. Oktober 1917 dirigierte Karl Böhm an diesem Theater seine erste Oper - »Der Trompeter von Säckingen«, die eigentlich einer Aufführungsdauer von fünf Stunden bedarf, aber der junge Dirigent strich das Werk auf zweieinhalb Stunden herunter.

Die Aufführung war ein voller Erfolg, wobei zu erwähnen ist, dass das damals noch nicht Dr. Böhm war, denn zwischen seinem zweiten Dirigat, dem »Freischütz«, musste immer noch - mit Hilfe eines Paukers - für das zweite juristische Staatsexamen gebüffelt werden, was bis in die tiefe Nacht hinein geschah.

Beim dritten Rigorosum war Böhm in Graz schon ein recht bekannter Dirigent, man darf davon ausgehen, dass das eine eher angenehme Prüfungssituation war.

Als er dann in Graz mit »Fidelio« von der Kritik enthusiastisch gelobt wurde, lag ihm das musikalische Graz zu Füßen; in der Saison 1920/1921 konnte er sich aussuchen was er dirigieren wollte, er hätte nun Opernchef in Graz werden können - strebte aber nach Höherem.

Während der Generalprobe zu »Othello« erreichte Dr. Böhm ein Telegramm aus München; der Absender war Bruno Walter, der zu einem Probedirigat nach München einlud; als Probedirigate waren am Nationaltheater München »Freischütz« und »Butterfly« vorgesehen.

Den praktisch sicheren Chefposten in Graz aufs Spiel setzen und zu Dirigaten mit ungewissem Ausgang nach München fahren, was damals auch verkehrstechnisch schwieriger war als heute, das glich einem Vabanquespiel.

Die Probevorstellungen mit Böhm gefielen zumindest dem Publikum und der Kritik, aber die Theaterleitung ließ den jungen Dirigenten nach der »Butterfly«-Aufführung zunächst im Unklaren; erst nach einer schlaflosen Nacht - von Böhm - wandte sich Bruno Walter an den neuen Kollegen und riet zu einem Verbleib in München, um auf hohem Niveau zu lernen.

Vor allem konnte Böhm sein noch nicht allzu umfangreiches Repertoire erweitern.

Zu dem bisher familiären ›Hausgott‹ Richard Wagner brachte ihm Bruno Walter nun Mozart näher.

Und Böhm ließ sich darauf ein, besuchte möglichst oft Walters Proben sowie Aufführungen, die Walter dirigierte. So geschah es, dass Böhm als jüngster Dirigent im Hause schon im ersten Jahr Mozarts »Entführung« leiten durfte, eine solche Besetzung wäre in Graz nicht möglich gewesen: Richard Tauber sang den Belmonte, Maria Ivogün die Konstanze und Paul Bender den Osmin.

Nach neunjähriger Tätigkeit verließ Bruno Walter München und wechselte nach Berlin. Der nachfolgende Hans Knappertsbusch war dann von ganz anderem Kaliber, es soll ein Zusammenraufen gewesen sein. Da waren die Sympathien von Thomas Mann besser, denn im Hause Mann stand im Raum, dass Böhm ein guter Schwiegersohn sein könnte.

Aber dann war da auch noch das Fräulein Thea Linhard in der Rolle der Mimi in »La Bohéme«, eine 17-Jährige - heute kaum vorstellbar. Bruno Walter hatte die zarte Stimme entdeckt und gefördert.

Nachdem Böhm in seinen sechs Münchner Jahren etwa siebenhundert Opernabende musikalisch gestaltet hatte, kam ein Angebot aus Darmstadt; dort war die Stelle als Generalmusikdirektor vakant. Karl Ebert war in Darmstadt Generalintendant und Rudolf Bing Leiter des Betriebsbüros. In Darmstadt hatte sich also eine unternehmungslustige Truppe zusammengefunden, wobei man stets nach Berlin schielte, um zu sehen was Klemperer da macht und die Berliner Uraufführungen möglichst einige Tage später in Darmstadt aufzuführen. Das waren dann Werke von Hindemith und Křenek und - natürlich besonders bemerkenswert - Alban Bergs »Wozzeck«, bemerkenswert deshalb, weil sich der später berühmte Böhm weltweit für dieses Werk einsetzte.

Damals kam Berg etwa acht oder zehn Tage vor der Erstaufführung mit seiner Frau nach Darmstadt; Berg zeigte sich mit der Aufführung sehr zufrieden und schrieb anerkennende Worte in Böhms Partitur.

In Darmstadt hatte Böhm einen sechsjährigen Vertrag, also von 1927 bis 1933. Aus der um neun Jahre jüngeren Thea Linhard war inzwischen Frau Böhm geworden, die nun nicht mehr auf der Opernbühne tätig war und nur noch in Konzerten sang; 1938 kam in Darmstadt auch Sohn Karlheinz zur Welt.

Als Böhm Ende 1930 eine »Meistersinger«-Aufführung dirigierte und der Bassist Leopold Sachse, der damals Intendant in Hamburg war, dieser Aufführung beiwohnte, war er von dem Gehörten so angetan, dass man Böhm in Hamburg haben wollte. Mit einigen Schwierigkeiten gelang es aus dem Vertrag heraus und nach Hamburg zu kommen, denn Böhm war in Darmstadt nicht nur in der Oper tätig, sondern leitete auch sämtliche Symphoniekonzerte.

In Hamburg fühlte sich Böhm sehr wohl und von dort aus ergaben sich auch erste Kontakte zu Richard Strauss, weil Böhm hier viele Strauss-Opern auf den Spielplan brachte. Aber es ergaben sich auch Kontakte nach Wien, wo dem Grazer seit Jugendtagen die Musikszene bestens vertraut war. Also stand der einstige Galeriebesucher nun auf dem Dirigentenplatz der Wiener Staatsoper und hob den Taktstock zu »Tristan und Isolde«.

Mit diesem Werk führte er sich auch in Dresden ein, wo man ihm sogleich die verwaiste Operndirektorstelle anbot. Man hatte dort Fritz Busch durch widerliche politische Machenschaften aus dem Amt gedrängt, womit Karl Böhm absolut nichts zu tun hatte.

Dennoch war die Leitung eines so traditionsreichen Hauses, mit wunderbarer Akustik und erstklassigem Orchester und Ensemble eine Einladung, die man eigentlich nicht abschlagen konnte.

Die Historiker Michael H. Kater und Fred K. Prieberg haben dazu allerdings andere Ansichten entwickelt, aber die waren in der glücklichen Lage, dass ihnen solche Angebote nie gemacht wurden.

Allerdings haben Historiker eine Menge Äußerungen von Böhm zusammengetragen, die für ihn aus heutiger Sicht kein Ruhmesblatt sind, auch wenn er für sich das starke Argument hatte, dass er nie Parteimitglied war; nach eigener Aussage: ›Ich gehöre nur einer Partei an: der musikalischen‹.

Also die Verlockung Dresden war schon groß, ein hundertzwanzig Musiker starkes Orchester und ein Ensemble in dem Maria Cebotari, Martha Fuchs, Margarethe Teschenmacher, Martha Rohs, Elisabeth Höngen, Christel Goltz, Erna Sack ... und Mathieu Ahlersmeyer, Kurt Böhme, Josef Herrmann, Sven Nielsen, Paul Schöffler... sangen.

Und diese Damen und Herren standen praktisch jeden Abend zur Verfügung und reisten nicht ständig in der Welt herum.

Karl Böhm konnte 1936 noch mit seinem Ensemble am Covent Garden in London gastieren und »Rosenkavalier«, »Tristan«, »Don Giovanni« und »Figaro« aufführen.

Noch während seiner Dresdner Zeit hatte Karl Böhm einige Male sowohl an der Wiener Staatsoper als auch im Konzerthaus dirigiert. Wieder einmal kam Böhm aus einem Vertrag heraus, 1943 wurde er Direktor der Wiener Staatsoper.

Im Wiener Großen Musikvereinssaal feierte Richard Strauss am 11. Juni 1944 seinen 80. Geburtstag; zu Richard Strauss hatte Böhm engen Kontakt, bei Strauss´ 70. Geburtstag waren sich sich die beiden persönlich begegnet, woraus sich dann eine innige künstlerische Zusammenarbeit und Freundschaft ergab.

An den Kriegsfronten gab es nichts zu feiern, aber fast zeitgleich - also im Juni 1944 - war Karl Böhm auch noch in der Schweiz tätig, wo sich die Gelegenheit gab Schweizer Franken zu verdienen, die benötigt wurden, um den Aufenthalt von Sohn Karlheinz im renommierten Lyceum Alpinum in Zuoz zu finanzieren.

Böhm hätte damals in der Schweiz bleiben können, Freunde boten Unterstützung an.

Dennoch ging er mit einigen Bedenken zurück ins Inferno, man kann das so bezeichnen, denn er dirigierte auch immer mal wieder die Berliner Philharmoniker, wobei er in Berlin den Brand des Schlosses und die Zerstörung der Staatsoper erlebte.

Bevor die Theater wegen der Kriegsereignisse geschlossen wurden, gab es an der Wiener Staatsoper als letzte Premiere mit Böhm »Capriccio«. In der Bombennacht des 3. März 1945 war Karl Böhm mit seiner Frau bei der brennenden Oper, wo man noch versuchte Mobiliar aus den Flammen zu retten.

Unmittelbar nach diesen Kriegswirren wollten die Amerikaner, dass 1945 in Salzburg Festspiele stattfinden. Böhm hatte sich aus Wien abgesetzt und war im Salzkammergut bei Käthe Dorsch am Attersee untergekommen.

Da die Wiener Philharmoniker nicht nach Salzburg kommen konnten, griff man auf ein Mozarteum-Orchester zurück und Böhm sollte die »Entführung« und zwei Konzerte dirigieren. Dem schoben jedoch die Russen einen Riegel vor und erklärten, dass es untragbar sei, dass Böhm bei den Festspielen dirigiert. Schließlich traf das alliierte Verbot auch die Kollegen Furtwängler, Karajan, Knappertsbusch und Krauss.

Die Amerikaner sahen in Böhm einen Künstler, der als ›leaning toward Nazism‹ bekannt war.

Als Karl Böhm wieder in Graz war, verbot man ihm sogar Stunden zu geben, also gab Frau Böhm Gesangsstunden und die nun mittellos gewordene Familie wurde von Verwandten unterstützt. In Graz hatten damals die Engländer das Sagen und ließen Böhm sogar einmal ein Bruckner-Konzert dirigieren, aber das Alliierten-Abkommen ließ keine weiteren Auftritte zu.

Bereits im Dezember 1945 hatte der US-Kulturoffizier Otto de Pasetti - ein gebürtiger Südtiroler, der nach Amerika emigriert war - erkannt, dass Böhm über ein hohes künstlerisches Ansehen verfügt und für den Aufbau der Grazer Oper herangezogen werden könne. Im Januar 1947 erfolgte noch eine Steigerung, denn man stellte fest, dass der Dirigent am Wiederaufbau des kulturellen und musikalischen Lebens in Österreich insgesamt benötigt wird. Zum 1. Mai 1947 wurde das Dirigierverbot aufgehoben.

Das erste Böhm-Dirigat nach dem Verbot war »Fidelio« im AusweichquartierTheater an der Wien, was im Vorfeld eine gewisse Problematik hatte, weil Drohungen gegen Böhm laut wurden; ein französischer General gewährte Schutz, denn der Afführungsort lag im französischen Sektor.

Als sich die Nachkriegssituation entspannte und die Musikszene in den Normalmodus zurückkehrte, war Böhm auch in Italien und Südamerika tätig, wo er von 1950 bis 1953 Leiter der deutschen Stagione in Buenos Aires war und auch Werke wie »Jenufa«, »Elektra« und »Wozzeck« sehr erfolgreich zur Aufführung brachte.

Die Zeit zwischen 1947 bis 1955 bezeichnete Böhm als seine ›Wanderjahre‹ und stellte in der Rückschau fest, dass er mit Ausnahme von Nordamerika fast die ganze Welt bereist hatte. Im Dezember 1960 bemerkte er eine beträchtliche Beeinträchtigung seines Sehvermögens, musste ein Konzert mit den New Yorker Philharmonikern absagen, um sich sofort nach Wien zur Behandlung zu begeben; die Operation gelang.

Nach so erfolgreicher internationaler Tätigkeit wollte sich Böhm eigentlich nicht mehr in das enge Korsett eines Operndirektors begeben, aber natürlich hatte er mitbekommen, dass er als Kandidat gehandelt wurde. Man einigte sich dergestalt auf einen Kompromiss, dass Böhm nur für sieben Monate in Wien sein müsse und die restliche Zeit für seine Konzertreisen nutzen könne. 1954 wurde mit der Bundestheaterverwaltung ein Vertrag über fünf Jahre geschlossen; es war im Folgenden einiges zu tun, denn am 5. November 1955 sollte die aus Ruinen entstandene Wiener Staatsoper feierlich eröffnet werden; bei der »Fidelio«-Aufführung stand Karl Böhm am Pult, die anderen Festaufführungen dirigierten Knappertsbusch, Kubelik und Fritz Reiner.

Nach diesen Festvorstellungen flog Böhm für etwa vier Wochen nach Chicago. Nachdem der Rückkehrer in Wien-Schwechat gelandet war, empfing ihn Karl Löbl, Kulturchef von »Bild-Telegraf« und berichtete auf dem Weg zum Terminal von den Missständen an der Staatsoper: Verschlampte alte Produktionen hatten in mittelmäßiger Besetzung das Stammpublikum verärgert - Löbl muss das in vorwurfsvollem Ton gesagt haben, und Böhm entgegnete auf diese Vorhaltungen:

»Ich denke nicht daran, meine internationale Karriere der Wiener Staatsoper zu opfern«

Die Redaktion hatte natürlich am nächsten Tag eine wunderbare Schlagzeile, die in der Folgezeit ausgiebig zitiert und kommentiert wurde.

Bei einer Aufführung von »Fidelio« bekam Böhm nun an der Wiener Staatsoper die Quittung für seine spontane und unbedachte Aussage - er wurde ausgepfiffen, was offenbar organisiert war; Böhm war am Boden zerstört und auch seine Frau trug aus diesen Vorgängen erhebliche gesundheitliche Schäden davon. Der Dirigent und Direktor bat um Entlassung aus seinem Vertrag.

Obwohl so etwas unvergesslich ist, nahte psychologische Hilfe aus New York; Rudolf Bing, der Weggefährte aus Darmstadter Zeit, inzwischen Chef der Metropolitan Opera, bot ihm an im folgenden Jahr an seinem Haus zu dirigieren.

In New York konnte sich Böhm nun mit seinem geliebten Mozart trösten, der für ihn gewissermaßen ein Gesundbrunnen war. Einerseits war Rudolf Bing froh, dass er den großen Dirigenten am Haus hatte, andererseits bekam Böhm die Höchstgage und verlangte stets viele Proben für Orchester, Solisten und Chor.

Bis ins hohe Alter gastierte Böhm an namhaften Opernhäusern und dirigierte berühmte Orchester. Zu Salzburg und den Festspielen hatte Böhm ein ganz besonderes Verhältnis, denn seit 1938 hatte er bis zu seinem 85. Geburtstag 338 Mal hier musikalische Aufführungen geleitet, weshalb der Pausen- und Veranstaltungsraum heute Karl-Böhm-Saal heißt. Politisch korrekte Menschen haben diese Ehrung 2015 relativiert.

Ansonsten wurden Karl Böhm eine Menge von Ehrungen zuteil: Ehrenbürger von Graz, Ehrenbürger von Wien, Ehrenring der Stadt Wien, Anton-Bruckner-Ring, Goldener Ehrenring der Stadt Bayreuth ... es ließen sich noch ein Dutzend oder mehr Ehrungen hinzufügen.

Aber auch Schmähungen, wie zum Beispiel das Puppenspiel »Böhm«.

Mitunter wird auch darüber gestritten ob Karl Böhm ein großer Mozartdirigent war; die Mehrheit wird das wohl bejahen, denn schon recht früh hat ihm Bruno Walter Mozart ans Herz gelegt, und später hat dann Richard Strauss nochmals nachgelegt.

Diesbezügliche Gemeinsamkeiten gab es mit Nikolaus Harnoncourt nicht, der gegen Böhms Ästhetik opponierte. Noch kurz vor seinem Tode grantelte Böhm in einem Interview:

»Ich könnte ihm beweisen, dass seine Interpretationen mit Mozart nur wenig zu tun haben. Ich lehne ihn ab.«

Wie Harnoncourt auch, hatte Karl Böhm dirigieren eigentlich nie gelernt und er war der Ansicht, dass man das auch nicht lernen kann. Als Böhms Vater mal bei den Bayreuther Festspielen den Dirigenten und Wagnerfreund Hans Richter gefragt hatte - wie wird man Dirigent?, sagte dieser:

»Man geht aufs Podium - und entweder kann man es oder man lernt es nie!«

Wer einmal sehen und hören möchte, welche überschäumende Begeisterung der greise Karl Böhm bei ganz jungen Leuten auszulösen vermochte, kann bei YouTube den Beitrag

»Karl Böhm Last concert in Japan & Rehearsal (1980) abrufen.

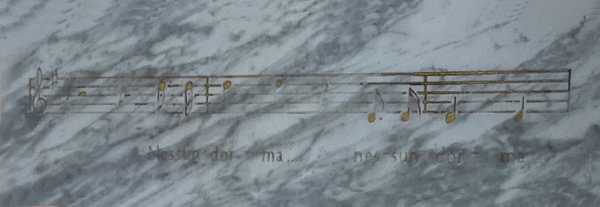

Im Sommer 1981 leitete der nun fast 87-Jährige die Proben zu »Elektra« von Richard Strauss; es handelte sich um eine Verfilmung von Götz Friedrich; Karl Böhm verstarb noch während der Dreharbeiten in Salzburg, etwa zwei Monate später starb auch seiner Frau; das Grab findet man auf dem Grazer Steinfeldfriedhof.

Praktische Hinweise:

Friedhofstraße 33 / 8020 Graz.

Der Steinfeldfriedhof liegt in einer erschreckend trostlosen Umgebung von Gleis- und Gewerbeanlagen. Man wendet sich am Haupteingang kurz nach rechts und geht dann links an der Mauer entlang bis zur hinteren Friedhofsbegrenzung, die sich aus Gruft-Gräbern ergibt und gegenüber dem Haupteingang befindet. Die Gruft der Familie Böhm liegt also in diagonaler Linie links vom Haupteingang beim Feld F8.