Hilde Rössel-Majdan - * 30.Januar 1921 in Moosbierbaum - † 15. Dezember 2010 in Wien

Zum heutigen Geburtstag

Der Geburtsort Moosbierbaum liegt etwa 60 Straßenkilometer westlich von Wien entfernt; in einer Heimatzeitschrift ist nachzulesen, dass Hilde Figl dort in einem Fabrikgelände geboren wurde, das heute nicht mehr besteht. »Sie wuchs in einfachen, ja ärmlichen Verhältnissen auf«, ist in dieser Publikation zu lesen. Als Zehnjährige soll sie bereits in einem Kloster in der Nähe ihres Geburtsortes im Chor gesungen und auch Theater gespielt haben.

Eigentlich ging sie nach Wien, weil sie Lehrerin werden wollte, bekam aber keinen Studienplatz und besuchte dann die Handelsakademie in Wien-Josefstadt. Schon in dieser Zeit war sie als Solistin in Kirchenkonzerten zu hören.

Während sie beruflich als Chefsekretärin tätig war, wurde sie dann in der Hitlerzeit in eine Fabrik zwangsversetzt.

Nach Kriegsende folgte die Ausbildung an der damaligen Akademie für Musik und darstellende Kunst in Wien, wo sie in dem vielseitigen Bassisten Professor Karl Rössel-Majdan einen ausgezeichneten Gesangspädagogen, der auch Stimmforschung auf psycho-physiologischer Basis betrieb, an ihrer Seite hatte.

Aber sie wurde an der Akademie auch von so praxiserfahrenen Professorinnen wie Helene Wildbrunn und Bahr-Mildenburg unterwiesen, die zu den Spitzenkünstlerinnen ihrer Zeit gehörten.

Hildegard Figl heiratete den Sohn ihres Gesangslehrers; als Rössel-Majdan jr. im Internierungslager in der Lobau - wo auch österreichische Widerstandskämpfer untergebracht waren - lebte, brachte der Vater heimlich Lebensmittel ins Lager, die von seiner ›besten Schülerin‹ stammten, das war Hilde Figl.

Glaubt man dem Österreichischen Musiklexikon, dann war die Heirat im Juli 1945. Man kann Vater und Sohn als geistesverwandt bezeichnen, denn beide waren entschiedene Gegner des Nationalsozialismus.

Karl Wilhelm Rössel-Majdan hatte mehrfach promiviert: 1939 Dr. jur. / 1949 Dr. phil. und 1951 Dr. rer. pol. Karl Wilhelm Rössel-Majdan hat eine Menge Bücher und Rundfunkbeiträge publiziert, auch über Waldorf-Pädagogik, der er sehr nahe stand.

Einen Eindruck von der künstlerischen Zusammenarbeit der Familie gewinnt man durch einen Blick auf eine Veranstaltungsvorschau des Konzertbüros der Musikfreunde Wien, das 1948 ein Konzert im Brahmssaal anzeigt:

»21. Feber1948. Ein Abend ›Lied und Dichtung‹, der von Hilde und Dr. Karl Rössel-Majdan bestritten wird, verspricht freudigen Genuß. Zu Gehör kommen Lieder von Brahms, Grieg, R. Wagner, Mahler, Pfitzner und R. Strauß . Gedichte von Karl Rössel-Majdan (jun.) werden vorgetragen. Begleitung: Prof. Karl Rössel-Majdan.«

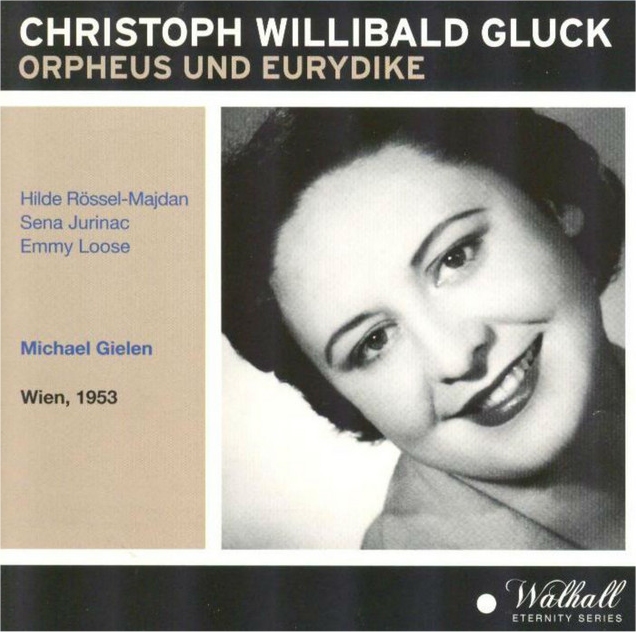

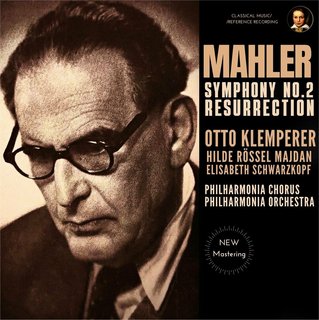

Wenn man sich mit Hilde Rössle-Majdan etwas intensiver befasst, kommt man zu dem Schluss, dass sie in Fachkreisen schon recht früh einen gewissen Bekanntheitsgrad gehabt haben muss; nur so ist 1951 das geradezu sensationell anmutende Einsprigen in Otto Klemperers Zweite Symphonie von Mahler zu erklären, wo der Komponist erstmals Gesang eingefügt hatte und Hilde Rössel-Majdan das ›Urlicht‹ zu singen hatte, die Presse war von dieser Wiener Aufführung am 5. Mai 1951 hell begeistert und viele Musikfreunde sind es heute noch, denn man kann es auf CD hören. Man kann das als Durchbruch zur internationalen Karriere bezeichnen.

Der Bariton Wolfgang Holzmair, heute selbst lehrend an der Hochschule tätig, war Schüler von Hilde Rössle-Majdan und beschrieb das einmal in einem Booklet so:

»Und da war noch das Urlicht, das meine Lehrerin Hilde-Rössel-Majdan mit ehrlicher Empfindung so durchlebte, als gelte es, der ganzen Menschheit Mahlers Lebensrätsel zu entschlüsseln.«

Als im April 1952 Wilhelm Furtwängler im Wiener Konzerthaus an drei hintereinander folgenden Tagen Bachs »Matthäuspassion« aufführte war Hilde Rössle-Majdan für Margarete Klose und Otto Wiener für Josef Greindl eingesprungen.

Bereits am 18. September 1951 hatte Hilde Rössel-Majdan als Staatsopernsolistin - damals im Theater an der Wien - ihr Debüt in »Les contes d´ Hoffmann« gegeben, (das Archiv weist explizit darauf hin, dass in französischer Sprache gesungen wurde) wo sie die Stimme der Mutter sang.

Die Stimmlage Alt gibt es eben nicht her die ganz großen Opernrollen wie Aida, Tosca, Traviata ... zu singen, was wohl auch der Grund war, dass Hilde Rössel-Majdan in der Öffentlichkeit sehr stark als Konzertsängerin wahrgenommen und von erstrangigen Dirigenten entsprechend geschätzt wurde.

In einer Laudatio zu ihrem 70. Geburtstag ist zu lesen:

»Frau Kammersängerin Hilde Rössel-Majdan wurde wohl meistbeschäftigte Oratoriensängerin. Ihre Kantaten- und Liedinterpretation gilt in amerikanischen Musikschulen als vorbildlich. Seit der Wedereröffnung der Oper, zu deren ständigem Ensemble sie gehörte, sang sie in zehn Jahren an allen internationalen Stätten der Musikkultur alle Oratorien. 1957 konnte sie mit Mahlerliedern unter Kubelik in Israel zuerst den Bann gegen die deutsche Liedsprache aufheben. Umfassend war ihr Rundfunkrepertoire auch an schwierigen modernen Kompositionen.«

An amerikanischen Musikinstituten werden ihre in den Jahren 1955/56 bei Westminster aufgenommen Bachwerke als Vorbild des reinen Bachstils verwendet.

Hilde Rössel-Majdans Liedsprachen waren: Italienisch, Französisch, Englisch, Russisch, Ungarisch und Hebräisch.

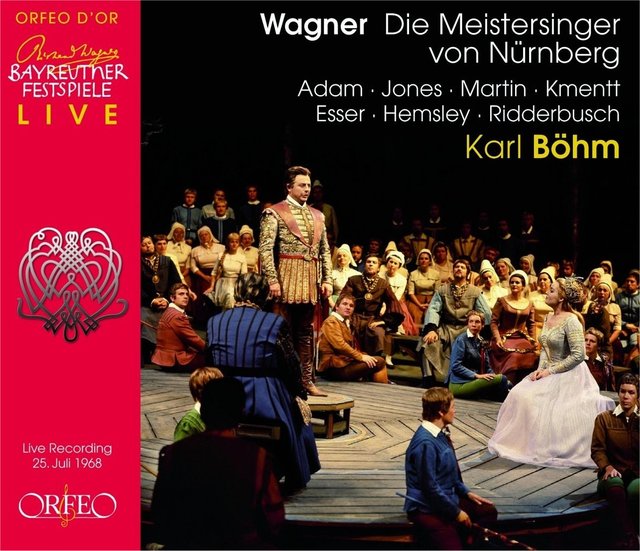

An der Wiener Staatsoper sang sie zwischen 1951 und 1976 bei insgesamt 1553 Auftritten 62 Rollen. Die Marcellina in »Le nozze di Figaro« hatte sie 194 Mal gesungen, die Annina im »Rosenkavalier« 172 Mal, sich aber auch in Wagner-Partien bewährt, wenn eine Altstimme oder auch ein Mezzosopran gebraucht wurde. Natürlich konnte sie ihren Namen mit dem Zusatz ›Kammersängerin‹ schmücken, mit diesem Titel wurde sie bereits 1962 ausgezeichnet.

Auch bei den Festspielen in Salzburg, Edinburgh und Aix-en-Provence war ihre Altstimme zu hören, aber auch an großen Häusern wie der Mailänder Scala und Covent Garden in London.

Der Entwicklung des kommerzialisierten und technischen Kunstbetriebs stand sie kritisch gegenüber und verabschiedete sich im Alter von fünfundfünfzig Jahren von der Opernbühne, obwohl sie noch im Vollbesitz ihrer Stimme war.

Am 22. November 1976 verabschiedete sie sich vom Haus am Ring in Schönbergs Opernfragment »Moses und Aron«, wo ihr die ›Kranke‹ zugeteilt war.

Aber der Abschied von der Staatsoper bedeutete nicht etwa Ruhestand; es folgte ein Fachwechsel hin zu pädagogischen Aufgaben. Schon zehn Jahre vor ihrem Opernabschied war sie einem Ruf der Musikschule Graz gefolgt und wirkte dort als Lehrbeauftragte und wurde drei Jahre später a. o. Professorin.

1971 kehrte sie dann an die Stelle in Wien zurück, wo sie einst ihre Gesangsausbildung begonnen hatte; nun wirkte sie hier als Lehrende für das Fach Stimmbildung und wurde 1976 zur ordentlichen Professorin ernannt.

Neben der Hochschulausbildung widmete sich Hilde Rössel-Majdan aber ach der Volksbildung und es sollte auch erwähnt werden, dass sie dem Ehrenkuratorium des Kuratoriums für künstlerische und heilende Pädagogik angehörte und durch Initiative und wesentliche selbstlose Unterstützung humanitär für gesunde und kranke Jugend wirkte.

Es ist höchst erstaunlich, dass eine Sängerin dieser Qualität, die sich Schüler an der Hochschule hätte aussuchen können, an einem Tag in der Woche mit Büroangestellten, Ärzten, Hausfrauen, Lehrern ... in VHS-Kursen abgab.

Dazu sollte man wissen, dass Hilde Rössel-Majdans Lehrer und Schwiegervater, Professor Karl Rössel-Majdan (1885-1948), bis zu seinem Tod 1948 geschäftsführendes Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft in Österreich war und sein Sohn (1916-2000) - also der Ehemann der Sängerin - diesbezüglich in die Fußstapfen seines Vaters trat.

Wie bereits oben erwähnt, war Hilde Rössel-Majdan nicht in den ganz großen Opernrollen zu erleben, aber wenn man sich so durch die Feuilleton-Seiten der 1950er und 1960 Jahre blättert, tritt in Erscheinung, dass sie durchaus verstand auch kleinere Rollen ausdrucksstark zu gestalten; der Einblick in Kritiken unterschiedlicher Gattungen gibt ein recht positives Bild:

»... das Programm drei der schwierigsten Werke dieses Musikfestes enthielt. Wir hörten die Uraufführung der Neufassung von Karl Amadeus Hartmanns 1. Symphonie für eine Altstimme und großes Orchester.

Als Solist zeichnete sich Andre Gertler aus, während Hildegard Rössel-Majdan den expressiven Klagegesängen Hartmanns ihre schön-timbrierte Altstimme lieh.«

»Zweimal J. S. Bachs ›Matthäus-Passion‹: in großer Besetzung unter Heinz Wallberg ...

von den anderen Solisten bot Hilde Rössel-Majdan die stilistisch beste Leistung.«

Und Hilde Rössel-Majdan war auch dabei als der Österreichische Rundfunk im großen Sendesaal unter der Leitung von Rudolf Moralt das Oratorium »Ein Kind unserer Zeit« (A Child of Our Time) in Anwesenheit von Michael Tippett aufführte - der Komponist soll sichtlich beeindruckt gewesen sein.

Als im April 1965 in Strawinskys »The Rake´s Progress« an der Wiener Staatsoper eine Umbesetzung nötig war, schrieb die Presse:

»Als Türkenbab kann Hilde Rössel-Majdan ihr vehementes Temperament entfalten, was sie natürlich tut. Auch ihre warme Stimme hat die Untertöne, die nicht in der Partitur stehen, aber doch gemeint sind, und in den Augenblicken, wo sie dominieren, hat sie alle Zuhörer auf ihrer Seite, zumal Kostüm und Erscheinung nicht abschreckend, sondern (für diese Rolle) viel zu hübsch waren.«

Man könnte diese Reihe von Kritikschnipseln noch um einiges erweitern, aber es sollte lediglich aufgezeigt werden, dass es auch wichtig ist ›kleinere Dinge‹ in hervorragender Qualität anzubieten.

Erwähnenswert ist auch die Erweckung der Ophelia-Lieder von Johannes Brahms, welche dieser eher etwas widerwillig als Freundschaftsdienst komponiert hatte und die nie so recht im Blickpunkt der Öffentlichkeit waren, bis der Musikwissenschaftler Karl Geiringer 1934 die Noten fand und in den folgenden Jahren als Zyklus herausgab, wobei erklärt werden muss, dass dieser Zyklus ja von Brahms nicht als solcher gedacht war, weil es sich um Musik handelt, die während eines Theaterstücks gespielt werden sollte und eine Aufführungsdauer von etwa drei Minuten hat. Diese fünf Lieder wurden vermutlich nur einmal 1873 in Prag bei einer »Hamlet«-Aufführung - ohne die beigegebene Klavierbegleitung - gesungen; und dann nie wieder.

Diese Geschichte kam dem Wiener Musikpädagogen, Musikschriftsteller und bekannten Liedbegleiter Dr. Erik Werba zu Ohren, der festgestellt hatte, dass diese Lieder noch nie aufgeführt wurden und demnach eine Uraufführung in Wien möglich war - er empfahl sie also Hilde Rössel-Majdan für das Programm ihres nächsten Liederabends und sie sang diese fünf Liedchen. Der Kulturredakteur und Musikkritiker Helmut Albert Fiechtner schrieb 1961 zu diesem Liederabend unter anderem:

»Dann wurden, soviel wir wissen, die Ophelia-Lieder nie mehr gesungen, und jetzt sind sie, nach fast neunzig Jahren zum ersten Mal öffentlich erklungen ...

Diese fünf Einminutenlieder, mit einfachster, an Brahmsens Volksliederbearbeitungen erinnernder Klavierbegleitung versehen, sind dem englischen Vokalstil, etwa eines Purcell oder Dowland sehr nahe.

Hilde Rössel-Majdan hat diese schönen, kostbaren Liedchen mit noblem Ausdruck und dunkeltimbrierter Altstimme vorgetragen und Erik Werba hat, wie immer, sensibel und klangschön begleitet..«

Im schon betagten Alter gründete Hilde Rössel-Majdan 1990 das Goetheanistische Konservatorium in Wien Hietzing, mit dem sie sich auf Basis von waldorfpädagogischen Grundsätzen der Erwachsenenbildung widmete.

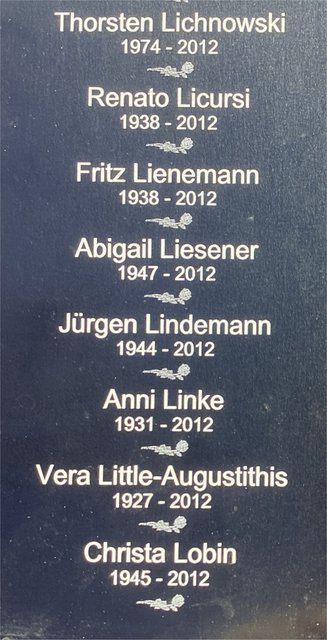

Ihren anstehenden runden Geburtstag konnte Hilde Rössel-Majdan nicht mehr feiern, sie starb am 15. Dezember 2010, sieben Wochen vor ihrem 90. Geburtstag; die Beisetzung fand am 23. März 2011 statt.

Praktischer Hinweis:

Die gesamte Familie fand hier unter dem mit den Initialen R-M gekennzeichneten Kreuz ihre letzte Ruhe im Bereich der Feuerhalle. Am Eingang des Friedhofsgeländes befinden sich rechts und links Arkaden. Man geht auf das imposante Gebäude der Feuerhalle zu und an dieser rechts vorbei bis zur Abteilung 12, die als Orientierungspunkt dienen kann, denn rechts davon befindet sich die Abteilung 2.

Die genaue Grabbezeichnung ist: Abteilung 2, Ring 2, Grab 3-15.

Die Feuerhalle Simmering befindet sich nicht auf dem Gelände des Wiener Zentralfriedhofs, sondern jenseits, Simmeringer Hauptstraße 337.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------