Manche musikalische Werke vollziehen einen Kreis – das Ende läuft in den Anfang zurück. Einen solchen Kreisgang nehmen kann auch der Gang des Lebens, so wie in meiner Kopfhörer-Geschichte. Als Jungstudent kaufte ich mir zuerst einen Stax-Kopfhörer und erst später meine ersten Lautsprecher. Mit den Jahren, von den Vorzügen großer Standlautsprecher eingenommen, entwöhnte ich mich vom Kopfhörer-Hören fast komplett. Heute aber freue ich mich über die kleine Kopfhörer-Anlage in meinem Souterrain-Arbeitszimmerchen, eingerichtet zum Musik-Lauschen zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das Wiedereingewöhnen in das Kopfhörer-Hören nach Jahrzehnten der Kopfhörer-Abstinenz fiel mir leichter, als ich zunächst dachte. Unter der Abgeschlossenheit des Kopfhörers hört Musik nicht nur auf, ein störendes Geräusch und eine Belästigung für die Mitmenschen zu sein. Das Hören und Zuhören wird zu einem Lauschen in die Stille, das den Hörer zu einer fast meditativen Konzentration zwingen kann. Die Welt ist quasi ausgeschaltet und man ist umgeben nur noch von der Musik, also mit sich und der Musik ganz allein. In solch esoterischer Abgeschiedenheit brauche ich auf Niemanden Rücksicht zu nehmen, folge also wie es mir beliebt meiner Lust und Laune, sei es, dass ich in diese oder jene Musik kurz hineinlausche, wenn die Hörzeit bemessen ist, oder, wenn ich mir die Zeit nehmen kann und will, ausgiebig und ausschweifend mir auch lange, ganze Werke zu Gemüte führe. „In der Religion gibt es keinen Zwang“ sagt schön der Koran – in der Kopfhörer-Klausur privatissime gibt es das Glück der vollkommenen Zwanglosigkeit. Wenn man mit der Musik allein ist, lädt sie zum Sinnieren ein – ganz zwanglos darf man einfach nur assoziieren, Bilder gehen einem dann durch den Kopf, oder aber es kommen die Gedanken, Einfällen gleich, so wie sie wollen – sie können flüchtig, vorläufig, unausgereift sein und bleiben oder gründlicher in die Tiefe gehen. Im esoterischen Zwiegespräch mit die Musik gibt es auch keine „Argumente“. Gedanken, die ganz privat nur meine Gedanken sind, müssen und wollen sich Niemandem „beweisen“ und deshalb „diskutiere" ich mein Hörtagebuch auch nicht. Wer möchte, kann diese Notizen als Anregungen nehmen, als Anreiz zum Nachhören der gehörten Musik – und dabei vielleicht einige meiner Gedanken aufnehmen und mitnehmen für seine eigene stille Kammer des Meditierens über Musik.

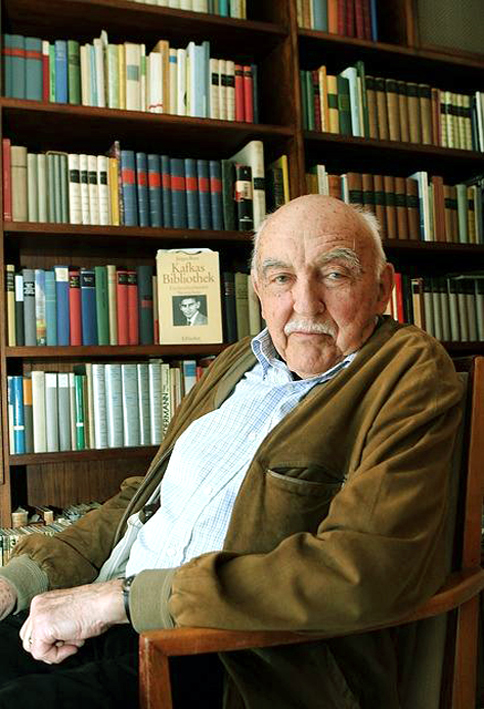

Die folgende CD-Besprechung widme ich meinem verehrten Lehrer, Germanistik-Professor Jürgen Born, 1927 in Danzig geboren, ehemaliger Leiter der Forschungsstelle für Prager deutsche Literatur an der Bergischen Universität Wuppertal. Von meinem Vater erhielt ich kürzlich die traurige Nachricht, dass sein Freund Jürgen Born am 20.1. im Alter von 95 Jahren verstarb.

Wahrlich tragisch für einen „Handwerker“, wie es ein Pianist nun einmal ist, brach sich Nelson Freire zu Beginn der Corona-Pandemie 2019 zuerst die Schulter und Monate später auch noch das linke Handgelenk dazu. Während der durch die Corona-Isolation und seine Missgeschicke doppelt erzwungenen künstlerischen Pause hatte Freire offenbar große Angst, vergessen zu werden, wie sein Produzent Dominic Fyfe berichtet. Viel zu früh verließ Freire unsere Welt dann am 1. November 2021. Der Titel dieser Doppel-CD Memories spricht es aus: Die Erinnerung an diesen großartigen Pianisten soll mit dieser Veröffentlichung wach gehalten werden, die bislang unveröffentlichte Aufnahmen aus vier Jahrzehnten zusammenbringt – Rundfunkmitschnitte aus den 1970igern sowie im Tonstudio verbliebene Takes aus seiner Zeit bei Decca. Unvergossene Tränen: Erinnerungen an Nelson Freire – in seinem sehr persönlich geschriebenen Begleittext erzählt Dominic Fyfe, wie er in einem Telefonat mit Freire vom Tod seiner Eltern sprach, die er innerhalb eines Monats verlor, und der sehr scheue und äußerst zurückhaltende Künstler daraufhin verriet: „Ich habe meine Eltern mit 22 bei einem schrecklichen Unfall verloren, bei dem ich dabei war. Diese Erinnerung behältst du dein ganzes Leben lang.“ Dieses traumatische Erlebnis erklärt vielleicht die vornehme Zurückhaltung, die ungemein kultivierte, freundliche Reserviertheit von Nelson Freires Künstlerpersönlichkeit. Freire war nie der burschikose, auftrumpfende Virtuose, sondern selbst in den „pianistischsten“, vitalsten Virtuosen-Passagen ein Meister der stillen, eleganten Behutsamkeit. Sehr eindrucksvoll zeigt das der Rundfunkmitschnitt von Beethovens 4. Klavierkonzert von 1972. Freire spielt diesen Beethoven jugendlich frisch, aber ohne jemals forsch zu wirken, mit einer einnehmenden klassischen Eleganz und poetischen Wärme. Der langsame Satz berührt durch seine feine, warmherzige Empfindsamkeit. Das ist einfach wunderbar! Ein Glücksgriff ist auch, dass Freire die heute nahezu vergessenen Kadenzen von Camille Saint-Saëns spielt, die in ihrer Ausdehnung und ihrem musikalischen Gewicht eine eigenständige Komposition in der Komposition sind, eine Auseinandersetzung des Virtuoesen-Komponisten Saint-Saëns mit Beethoven. Beethovens vielleicht „romantischstes“ Klavierkonzert spiegelt sich so im spätromantischen Geist. Gerade auch das macht diese Aufnahme zu einer herausragenden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Freires lebenslange Freundin Martha Argerich, die Beethovens "mystisches" 4. Konzert ganz besonders liebt und sich genau deshalb bis heute nicht traut, es selbst aufzuführen, diese Freire-Aufnahme sehr mögen wird. Auch das Jahrzehnte bei DECCA später aufgenommene Andante favori ist ein wirklicher Hörgenuss. Jussi Björlings Stimme singe wie „unvergossene Tränen“, meinte einst ein Kritiker. Hier kann man Dominic Fyfe in seiner Bewunderung für Freires einzigartig berührendem Vortrag der Mélodie von Gluck/Sgambati nur beipflichten und ergänzen: Unvergossene Tränen traurig-schöner Erinnerung schmeicheln hier unseren Ohren. Nelson Freire liebte dieses Stück ganz besonders. In einem Video-Mitschnitt legt Freire eine Schallplatte seiner Lehrerin Guiomar Novaes auf, die eben dieses Stück gerne spielte. Kurios: Der Übersetzer aus dem Englischen macht aus der bedeutenden brasilianischen Pianistin (ihre unvergleichlich rhythmisch-nuanciert gespielten Chopin-Nocturnes sollte man gehört haben!), an die sich heute offenbar kaum noch Jemand erinnert und die er offenbar nicht kannte, einen „Pianisten“, also einen Mann! Ich freue mich schon darauf, meine Entdeckungsreise dieser Freire-Memories demnächst fortzusetzen.