I. Noctuelles

Die besprochenen Aufnahmen:

Robert Casadesus (CBS (?), New York, 30th Street Studios 3.-7. Dez. 1951)

Walter Gieseking (EMI, Abbey-Road Studios London 10.-12., 14-17.12. 1954)

Monique Haas (Erato, Eglise Notre Dame du Liban, Paris, Jan., Apr. U. Juli 1968)

Bruce Liu (DGG, Berlin Teldex-Sudio, November 2022)

Markus Schirmer (TACET, 2004)

Vlado Perlemuter (VOX 1955; NIMBUS Birmingham 20.7.-2.8.1973)

Svjatoslav Richter (Supraphon, Prag 2. Sept. 1965; Ludwigshafen 19.5.1994)

(Samson Francois fehlt leider in meiner Sammlung – wird nachgetragen)

Orchesterversion von Michael Round: Vladimir Ashkenazy, NHK Philharmonic Orchestra (Exton, Aufnahme Sumida Triphony Hall, Tokyo 20. U. 21. Juni 2003)

1) Einleitung: Ravel und der musikalische Impressionismus

Was ist ein „impressionistisches“ Klavierstück? Und wie interpretiert man es? Wenn man Maurice Ravels Klavierzyklus Miroirs, wie es üblicherweise geschieht, als ein Zeugnis für „musikalischen Impressionismus“ nimmt, weiß man dann überhaupt genau, was eigentlich „impressionistisch“ an Ravels Musik ist? Jean Cocteau sprach davon, dass Maurice Ravel den Impressionismus „geläutert“ habe – Cocteaus Bemerkungen führen uns zum Kern, wenn es um das Verständnis von Ravels Musik geht:

Zitat„Musik ohne >sauce<! Das bedeutet: keine Schleier, die Nacktheit der Rhythmen, die Trockenheit der Linie, die Kraft des Einsatzes und die gelehrte Naivität des Tonfalls und der Akkorde.“

Jean Cocteau

Auf den ersten Blick kann Jean Cocteaus Charakterisierung durchaus irritieren. Impressionistische Musik „ohne >sauce<“? Die Soße gibt dem Essen seinen Geschmack, die gewisse sinnliche Note und Würze zum „trockenen“ Braten hinzu. Die sinnliche Würze, der Duft, der Schimmer und feine atmosphärische Schleier, welcher die harten Konturen der Gegenstände aufweicht, so dass es wie in einem Gemälde von Claude Monet um die nackten Gegenstände gar nicht mehr geht, sondern nur noch um ihren Reiz und ihre reizende Erscheinung, ist dies aber nicht genau das, was den „Impressionismus“ ausmacht?

Dass es sich bei Ravel eben doch anders verhält, zeigt schon der Titel des Klavierzyklus Miroirs. Frz. miroir ist der Spiegel oder auch die Spiegelfläche. Die Impressionen, sie sind bei Ravel so etwas wie das, was sich auf einer Spiegelfläche spiegelt: ein Spiegelbild. Spiegelbilder sind aber immer klar und unverschleiert – der trübe Spiegel spiegelt nicht. Von Claude Debussy gibt es den Klavierzyklus Estampes – das sind „Holzschnitte“. Wie der Titel verrät geht es dort nicht um weiche, sondern eher harte Konturen. Musikalische Holzschnitte oder Spiegelbilder – in beiden Fällen sagt die Metaphorik: Es wird mehr gezeichnet mit klaren, scharfen Linien als gemalt. Wenn dies nun auch ein Impressionismus ist, dann einer mit französischer clarté, könnte man auch sagen.

2) Noctuelles – Ravels Nachtfalter: Musik und Malerei

Ravel beginnt seinen Zyklus Miroirs mit einem Nachtstück. Ist er etwa ein verkappter Romantiker, der hier seine Nachtbegeisterung auslebt? Auch in Gustav Mahlers 7. Symphonie gibt es eine Nachtmusik. Doch unterscheiden sich Ravels und Mahlers Nachtmusiken ganz grundlegend. Mahlers Nachtmusik ist romantisch. Das Romantische dabei ist, dass diese Nachtmusik eine „Stimmung“, eine Nachtstimmung, musikalisch evozieren will – die Nacht mir ihrer Atmosphäre, mit ihren Düften, Geräuschen, ihrem Zauber aber auch ihrer Unheimlichkeit umhüllt den Hörer gleichsam. Nun kann man durchaus fragen: Ist nicht auch Mahlers romantische Nachtmusik „musikalischer Impressionismus“, wenn die Musik eine Atmosphäre schafft, ganz so, wie in der Malerei das Nachtbild Der Hafen von Le Havre von Claude Monet?

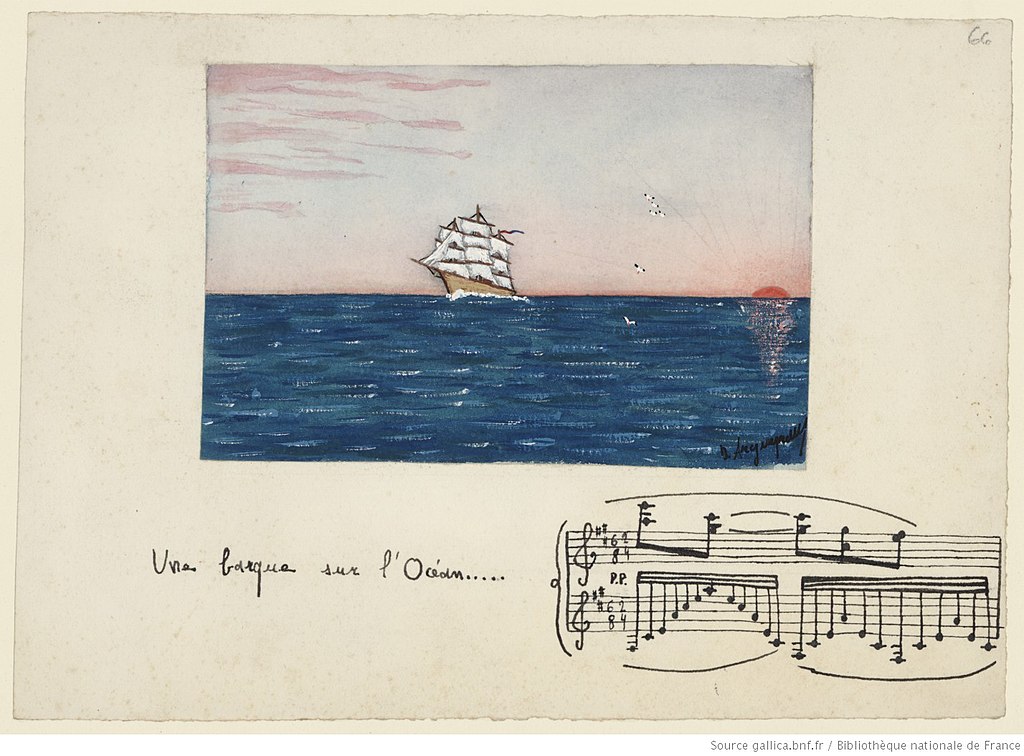

Monet war der Maler des Lichts in allen seinen Erscheinungen und atmosphärischen Wandlungen, von der kühlen, frischen Morgensonne, dem goldenen Abendleuchten oder den Schatten der Nacht. Die Nacht, sie ist bei ihm ein Zauber der Dämmerung, der Lichtreflexe von Lampen und Leuchten, die nicht mehr als klar erkennbare Gegenstände präsent sind, sondern nur als leuchtende Akzente gleichsam in einer Atmosphäre, wo alles verschwimmt in einem diffusen Schimmern, das höchst reizvoll changiert zwischen Hell und Dunkel. Wollte Ravel also solch einen impressionistischen Klangzauber in Tönen malen? Die Antwort lautet: Nein! Den Hinweis darauf gibt nicht nur, dass Miroirs, die Spiegelbilder, scharfe Konturen zeichnen statt sie malerisch zu verwischen, sondern auch der Titel dieses ersten Spiegelbildes des Zyklus, Noctuelles. Die Impression ist hier die von Nachtfaltern, die vom künstlichen Licht der Straßenlaternen angezogen um diese Leuchtquelle schwirren. Anders als bei Monet geht es beim Impressionismus Ravels nicht primär um die Schaffung von Atmosphäre, sondern um die Bewegung: Die Musik zeichnet gleichsam die Linien nach von schwirrenden Insekten, ihrem Flattern und Flügelschlagen, ihren Wendungen, ihrem Taumel, und wie sie kurz betäubt von der heißen Lichtquelle immer wieder zu Boden stürzen. Das Pendant bei Claude Debussy ist Poissons d´or aus dem zweiten Heft der Images. Dort geht es um die huschenden Bewegungen der Goldfische in einem Teich, welche die Musik als „Impression“ eingefangen hat.

Dass Ravel in Noctuelles kein Monet-Bild auf dem Klavier malen will, verrät aber nicht nur der Titel, sondern schließlich auch der Notentext: Der Stimmungs-Impressionismus von Monets Nachtbild Der Hafen von Le Havre mildert die scharfen Kontraste, beruht auf dem Prinzip des einheitlichen Tonwerts, wo freilich einzelne Lichtakzente hervortreten können, jedoch immer so, dass sie mit der Grundstimmung harmonieren, also nicht als störende Kontraste die einheitliche Stimmung uneinheitlich machen und damit auflösen würden. Dazu kommt die Verschmelzung der Eindrücke zu einem Kontinuum, wodurch sich die Konturen des Gegenständlich-Fassbaren auflösen. Das Atmosphärisch-Stimmungshafte als Grundzug des Impressionismus ist in Ravels Nachtstück freilich auch greifbar, schon durch die Spielanweisung Très léger, dem dazu kommenden zügigen Tempo und dynamische Bezeichnungen im Piano-Pianissimo-Bereich (einmal bis zum mf), was dem einheitlichen Tonwert eines impressionistischen Stimmungsbildes entspricht, das zwar auch Kontraste enthalten kann, die aber durch Kontrastminimierung so dezent gehalten sind, dass sie die einheitliche Tönung nicht stören. Das Kontinuum des Piano-Pianissimo-Bereichs wird in Noctuelles aber immer wieder durch harte Kontrastschärfungen unterbrochen, die Diskontinuität schaffen. So in Takt 12, 23 und 26, wo auf engstem Raum in nur einem Takt ein gleichsam abruptes Crescendo pp < f vollzogen wird, wonach die Bewegung genauso plötzlich und unvermittelt wieder im Pianissimo landet, ohne dass ein Kontinuität stiftendes komplementäres Decrescendo (das wäre pp < f > pp) eine Bewegung allmählichen Anschwellens und Abschwellens ergeben würde. Dies weist darauf hin, dass Ravel selbst in der impressionistischen Schwerelosigkeit die „Kraft des Einsatzes“ fördert, von der Jean Cocteau spricht. Die Bögen sollen keineswegs glatt ineinander übergleiten. Ravel akzentuiert selbst im zartesten Pianissimo die Zäsuren, die Brüche, den Neuansatz der Bewegung und das, was der Charakterisierung von Wechsel und der Umkehr der Bewegungsrichtung dient. So ist nicht etwa pp <> pp notiert in Takt 1 und 2, sondern pp < pp <. Gegen den Stimmungs-Impressionismus spricht auch die Aufhebung von Kontinuität, wenn die einzelnen musikalischen Bewegungen immer wieder abrupt enden mit einer Schlussfigur, die dann auch noch – mit Pausen dazwischen – wie in einem Echo bekräftigt wird (Takt 8, 9, Takt 20) und schließlich der urplötzlich wie ein Feuerball zerplatzende Fortissimo-Tremolo (ff) (Takt 36) als dramatischer Gipfelpunkt nach einer sachten Steigerung (p <) im Piano-Bereich, mit dem anschließenden ebenso steilen Abfall vom dynamischen Alpengipfel ff zum dreifachen p (ppp), womit der erste Teil der Schmetterlingsflüge seinen ekstatisch dramatischen Schluss findet. Scharfe Kontraste, jähe Abbrüche, ein ekstatischer Aufblitz, sie heben aber nur dann die impressionistische Grundstimmung eines Nachtbilds im fahlen Laternenlicht nicht einfach auf, wenn sie als Wende- und Endpunkte solcher mit scharfem Strich gezeichneten Bewegungslinien und nicht tonmalerisch als grelle, störende Flecken in einem Grisaille-Bild gedeutet und ästhetisch wahrgenommen werden. Im Ravelschen Spiegelbild der Nachtfalter zeigen sich nicht nur Farben und Nuancen, sondern es formen sich Bewegungscharaktere, in denen sich so etwas wie ein Drama abspielt: das schmerzlich-harte Auftreffen der Insekten auf das heiße Laternenlicht, die davon kurz betäubt zu Boden stürzen, um dann wieder aufzuflattern.

Dass Ravel über einen „reinen“ Impressionismus, der nur Stimmungsbilder malt, hinausgeht, zeigt auch die gleich zweimalige Spielanweisung expressif in Takt 21 und 24. Ein solches Expressivo passt schlicht nicht zur impressionistischen Ästhetik eines Monet-Bildes. Rein impressionistisch mit Tönen gemalt wären Ravels Insekten von Ferne gesehene feine, tanzende Leuchtpünktchen in den Lichtwolken, die sich um die Straßenlaternen hüllen, nicht anders als leblose, aufgewirbelte Staubteilchen, die kurz der Lichtschein der Lampen trifft. Freilich hat auch der impressionistische Farben- und Lichtzauber einen tieferen, sogar metaphysischen, Sinn. Der schöne Zauber eines Monet-Bildes ist erhaben und erhebt uns durch seine vollkommene Leidlosigkeit. Auf den „reinen“ Impressionismus trifft damit das zu, was Artur Schopenhauer über das Schöne philosophisch sagte: dass es ein Quietiv ist, den Willen und das mit dem Willen verbundene Leiden aussetzt in einem Nirvana leidloser Glückseligkeit. Bei Ravel dagegen sind die musikalischen Bewegungen leidend-expressiv – der Flug der Nachtfalter ist ein Drama, wo es nicht nur um das Leid im Sinne von Schmerz geht, sondern um das größte Leid für alle lebenden Wesen schlechthin: den Tod. Ein Großteil der Nachtfalter überlebt den Tanz um die Laternen nicht. Die Bewegungen, sie sind deshalb keineswegs nur Lichtreflexe. Zur Impression, dem Eindruck, kommt die Expression, der Ausdruck, hinzu. In den gezeichneten musikalischen Bewegungslinien drückt sich deshalb immer auch etwas aus: Was man hört und sieht ist immer mehr als was man nur hört und sieht – im sinnlich Wahrgenommenen der Impression verrät sich eine Seelenbewegung, die in ihr zum Ausdruck kommt. Wenn man also eine Parallele von Ravels Musik zur Malerei finden möchte, so ist es deshalb nicht Claude Monet, sondern Vincent van Gogh:

Van Goghs Malerei zeichnet überall Bewegungslinien und bringt damit ein jegliches, was in dieser Sternennacht erscheint, in ein rhythmisches Schwingen. Die Zypresse lodert wie eine Flamme, die Sterne kreisen um sich selbst, als spreche aus ihnen die Seele eines Verrückten. Während Monet die Sinnesreize ihrer Gegenständlichkeit entkleidet und so den Sinneseindruck gleichsam absolut setzt, geht von Goghs Malerei auf das, was sich hinter den Sinneseindrücken verbirgt und bringt es an die Oberfläche: die in ihnen zum Ausdruck kommende seelische Regung und Bewegung. Damit befindet sich van Goghs Impressionismus gleichsam auf der Schwelle zum Expressionismus. Und genau so eine Kunst der Schwelle ist Ravels Musik: Kein „oberflächlicher“ Impressionismus, der die Oberflächenreize der schönen Erscheinung feiert, sondern einer, der sich immer auf der Schwelle zum Symbolismus und Expressionismus, ja zum Surrealismus bewegt. Wenn das Sinnliche auf ein Nichtsinnliches hin überschritten wird, dann bekommt es eine Bedeutung – und diese schafft die Linie der Bewegung, in der sich das Innere nach außen wendet und zugleich das Äußere sich nach innen kehrt. Ravels Impressionismus ist deshalb kein „reiner“ Impressionismus, sondern einer mit musikalischem Ausdruckssinn. Dem Sensualisten erschließt sich deshalb Ravels Musik genauso wenig wie dem Rhetoriker: Der Rhetoriker verkennt, dass das Nichtsinnliche und Bedeutungshafte bei Ravel nicht nur im Musiksprachlichen liegt, der Melodik, sondern eben auch im Klangsinnlichen der Bewegungsbilder zum Vorschein kommt, die Erfassung der „Seele“ dieser Musik die Verselbständigung des Klanglichen und Klangsinnlichen also voraussetzt. Der Sensualist dagegen, der sich an der reizenden Oberflächenerscheinung dieser Musik ergötzt, ihren schillernden Nuancen, den quasi unendlichen Facetten von Tonwerten und Tonfarben, raubt dieser impressionistischen Musik damit die Bedeutung, die sich in den „Linien“ der Bewegung findet und dem sich darin verbergenden Bewegungssinn, und degradiert sie damit zum bloßen Sinneszauber.

.jpg)