Jacques OFFENBACH

BA-TA-CLAN

_____________________________________________________

Chinoiserie musicale (Operette) in einem Akt

Libretto von Ludovic Halévy

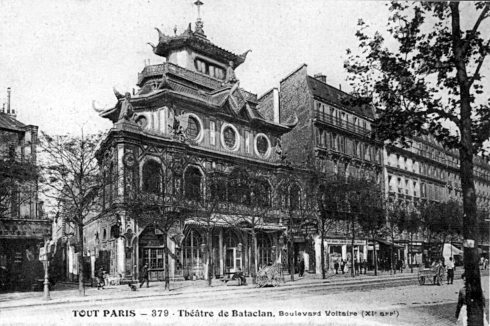

Uraufführung am 29. Dezember 1855 im Théatre des Bouffes-Parisiens in Paris

Die Handlung spielt in Paris, unter der Brücke Pont St. Michel

Originalsprache: Französisch Spieldauer: ca. 60 Minuten ___________________________________________________________________________

_____

Die Personen

Fe'-an-nich-ton, die Prinzessin - Sopran

Ke'-ki-ka-ko, ein junger Mandarin - Tenor

Fe'-ni-han, der Kaiser von China - Tenor

Ko-ko-ri-ko, Kommandeur der kaiserlichen Garde - Bass

1863 wurde noch ein Chor hinzugefügt. Bei der Uraufführung war das nicht gestattet, da Offenbach nur eine Lizenz für ein Maximum von vier Darstellern hatte.

Orchester

NN

Entstehung

Mit dieser Operette eröffnete Offenbach das erste Wintertheater seiner Bouffes-Parisiens. Da das Theater etwas größer (und besser geheizt) war, bewarb sich Offenbach um eine neue Lizenz, die er dank des Erfolges von LES DEUX AVEUGLES auch erhielt. Fortan durfte er doppelt so viele Mitwirkende, nämlich vier, einsetzen, allerdings nach wie vor nur Einakter spielen. Mit der Wahl einer Chinoiserie bediente Offenbach gezielt den Zeitgeschmack, der bis hin zu Lehár in zahlreichen, kaum weniger unrealistischen, Opern und Operetten zum Ausdruck kam. Von besonderer Bedeutung für die Qualität des Werkes ist die erstmalige Mitwirkung des Librettisten Ludovic Halévy, der später auch an den Libretti zu fast allen großen Werken Offenbachs mitarbeiten sollte. Wie noch keiner vor ihm brachte er das Lieblingsthema Offenbachs, das grotesk Pompöse angemaßter Autorität, zum Funkeln. Da alle vermeintlichen Mitglieder des chinesischen Hofes Franzosen sind, war für Offenbachs Zeitgenossen unübersehbar, dass es sich bei dieser „Chinoiserie“ tatsächlich um eine beißende Satire auf den Kaiserhof Napoleons III handeln musste

Die Handlung

Vorspiel und Marsch des Miniorchesters, die später durch einen Einführungschor und ein etwas größeres Orchester ergänzt wurden. Wir sind in China, das mit dem realen jedoch allenfalls die Kostüme gemeinsam hat. Der Kaiser Fe-Ni-Han, der über lediglich 27 Untertanen regiert, hat versehentlich fünf von ihnen, die eigentlich für höchste Ehren vorgesehen waren, aufspießen lassen. Schuld daran ist eine Verschwörung Ko-Ko-Ri-Kos, des Kommandeurs der kaiserlichen Garde, die der Kaiser jedoch nicht durchschaut, da er als heimlicher Franzose die Sprache „seines“ eigenen Landes nicht beherrscht. Gleiches gilt für die bevorzugten Mitglieder seines Hofstaates, denn der vermeintliche Mandarin Ke-Ki-Ka-Ko ist in Wahrheit der Pariser Vicomte Alfred de Cerisy und die junge Schönheit Fe-Ni-Anch-Ton eine Pariser Sängerin namens Florette. Da sie alle einander vormachen, Chinesen zu sein, merken sie nicht, dass keiner von ihnen echt ist oder gar chinesisch spricht. Das die Satire eröffnende, köstliche Quartett („Cloc Cloc, mock mock"), in dem die Lage in erfundenem Pseudochinesisch erörtert wird, fördert deshalb auch nur unverständlichen Unsinn zutage.

Als sie sich unbeobachtet glauben, lesen sowohl Fe'-An-Ich-Ton und Ke-Ki-Ka-Ko laut im "Figaro" und erkennen, dass sie beide Franzosen sind, die auf einer Reise durch den Fernen Osten mit ihrem Schiff verunglückten und in China angespült worden waren.

In einer wehmütigen ROMANZE („J’étais aimable, élégante /ich war liebenswert und elegant“) gibt Florette ihre n eigentlichen Beruf, den einer Sängerin, preis. Mit einem nostalgischen Duett ("Te souviens-tu de la maison dorée? /Erinnerst du dich an das Goldene Haus?") besingen sie die Schönheiten des Pariser Boulevards und beschließen, miteinander zu fliehen. Die Verschwörer haben sie jedoch beobachtet und folgen ihnen, da se als Chinesen natürlich nichts verstanden haben, aber ahnen, dass mit den beiden etwas nicht stimmt.

Indessen meditiert der Kaiser über die geänderten Zeiten. Bislang hatte es stets genügt, „Ra-Ca“ zu sagen, und alle Verschwörer hätten sich unterworfen. In letzter Zeit aber scheint die Macht dieses Wortes geschwunden zu sein. Da stürmt der von den Verschwörern alarmierte KE-KI-KA-KO mit den beiden Franzosen herein und verlangt deren Bestrafung.

In einem köstlichen ITALIENISCHEN DUETT („Morto, morto“), das vorwiegend aus französischen Worten mit Endungen auf „o“ besteht, diskutieren der Kaiser und sein Gardekommandeur die verschiedenen Foltermethoden, die den beiden Fremdlingen bevorstehen könnten. Der Kaiser, der eigentlich selbst Franzose ist, versucht mit wiederholtem „Ra-Ca“ vergeblich, KE-KI-KA-KO von seinem Vorhaben abzubringen. Da ertönt der mitreißende BA-TA-CLAN Marsch, und gegen seinen Willen sieht sich der Kaiser veranlasst, in KE-KI-KA-Kos mordlüsternen Gesang einzustimmen. Während die Vorbereitungen zur Hinrichtung laufen, stimmt Florette tapfer ihr französisches Rondo an, und entzückt erkennt der Kaiser, dass die Mitglieder seines Hofstaates Landsleute sind.

Glücklich besingen die drei Franzosen in einem ausgelassenen TERZETT („Je suis Francais, Il est Francais“) ihre freudige Überraschung. Der Kaiser will die beiden retten und mit ihnen fliehen, aber KE-KI-KA-KO tut so, als rufe er mit dem Trompetenruf des BA-TA-:CLAN, der tatsächlich eine herrliche Stimmimitation einer Kindertrompete ist, die Verschwörer herbei. Allein gelassen, beklagen die drei Franzosen ihr Schicksal und sichern einander zu den Klängen der betenden HUGENOTTEN zu, aufrecht und mutig in den Tod zu gehen. Da erhalten sie ein Schreiben von KE-KI-KA-KO, in dem dieser bekennt, selbst Franzose zu sein und Mitleid mit seinen Landsleuten zu haben. Gegen das Versprechen, dass sie nie mehr zurück kehren, lässt er sie ziehen, denn auf diese Art kann er endlich den begehrten Kaiserthron selbst einnehmen. Zu einer Reprise des BA-TACLAN begeben sich die drei glücklich auf das nächste Schiff.

Musikalische Charakterisierung:

Schon in der ersten Szene macht Offenbach glücklichen Gebrauch von seinen neuen Möglichkeiten und offeriert eines seiner besten Ensembles, das nicht wenig von dem grotesken Pseudochinesisch Halévys profitiert. Auch die folgenden Nummern, deren Einfallsreichtum bei anderen Komponisten für zwei abendfüllende Operetten gereicht hätte, gehören zu Offenbachs glücklichsten Eingebungen. Ihr Prunkstück ist der mitreißende und dennoch urkomische Marsch BA-TA-CLAN, nach dessen Kenntnis niemand mehr den Pomp militärischer Aufmärsche wird ernst nehmen können. Wegen dieser Fülle kleiner Juwelen auf engstem Raum sind viele geneigt, BA-TA-CLAN für Offenbachs besten Einakter zu halten, zumal Offenbachs Liebe zur Parodie des von ihm durchaus geschätzten Giacomo Meyerbeer hier besonders überraschend zum Ausdruck kommt. Jedenfalls sollen die mit Meyerbeers großer Oper LES HUGUENOTS bestens vertrauten Zeitgenossen regelmäßig gejubelt haben, als sie in dem innigen Gebet der drei zum Tode Verurteilten das von Meyerbeers mit einem riesigen Apparat aufgeführten große Finale seiner Erfolgsoper wieder erkannten.