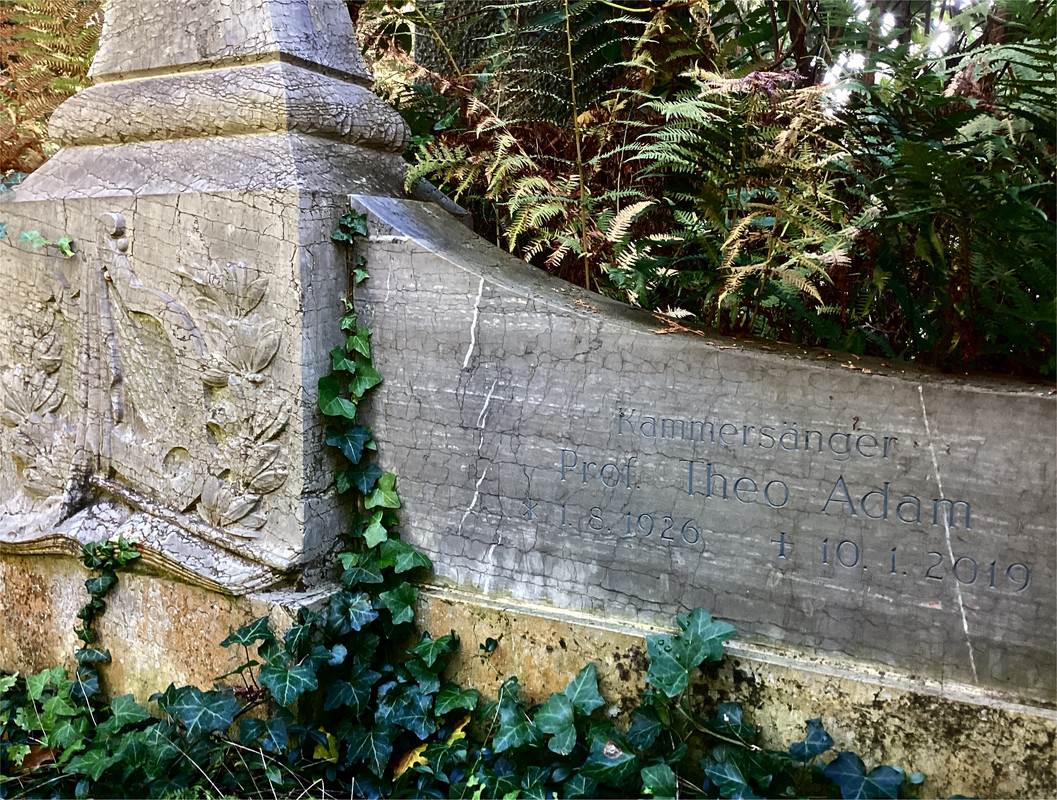

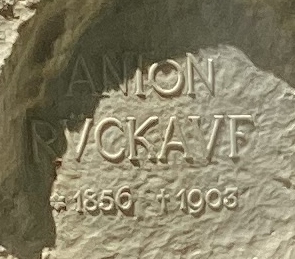

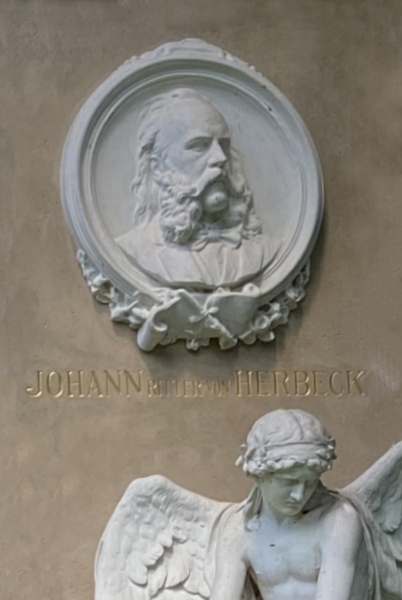

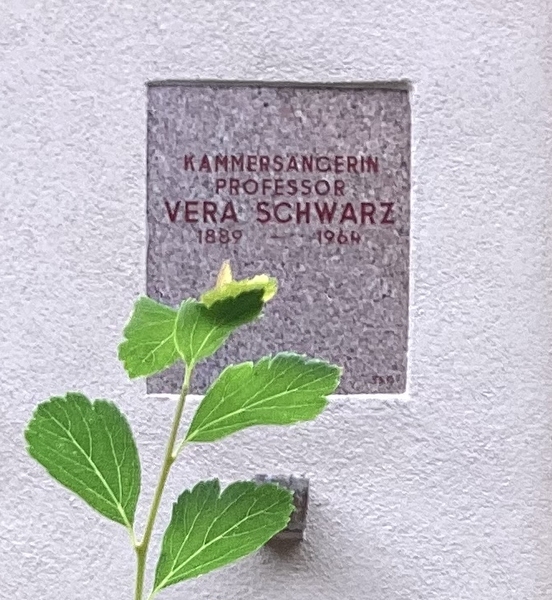

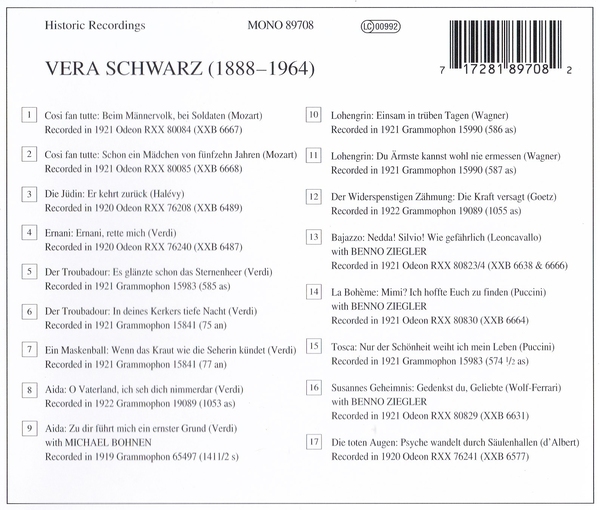

Anton Rückauf - *13. März 1855 Prag - † 19. September 1903 Alt-Erlaa (bei Wien)

Zum heutigen Todestag von Anton Rückauf

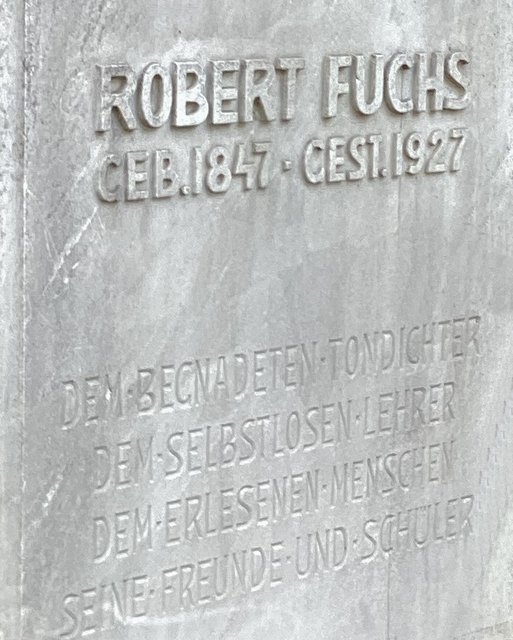

Bildhauer Franz Vogl

Hier steht eine andere Jahreszahl als in den Nachschlagewerken

Anton Rückauf hat zwar auf dem Wiener Zentralfriedhof ein prächtiges Grabdenkmal, aber er ist heute als Musiker kaum noch bekannt.

Er besuchte in Prag das renommierte Proksch-Institut, wo er von Marie Proksch am Klavier unterrichtet wurde, die internationale Erfahrungen von Paris mitbrachte, und die pädagogische Arbeit ihres Vaters fortführte. Außerdem besuchte er die alte Prager Orgelschule bei den Lehrern František Zdeněk Skuherský und František Blažek.

Nach seiner Ausbildung war er selbst am Procksch´en Institut (so die Schreibweise in einer Zeitung von 1903) als Lehrer tätig.

1878 kam Anton Rückauf dann nach Wien, denn er hatte einige Lieder komponiert und Johannes Brahms war aufmerksam geworden und verschaffte Rückauf ein Stipendium, was dem jungen Mann ermöglichte, bei Gustav Nottebohm und bei Navratil Kontrapunktstudien zu machen. Im Klavierspiel holte er sich bei Theodor Leschetitzky den letzten Schliff.

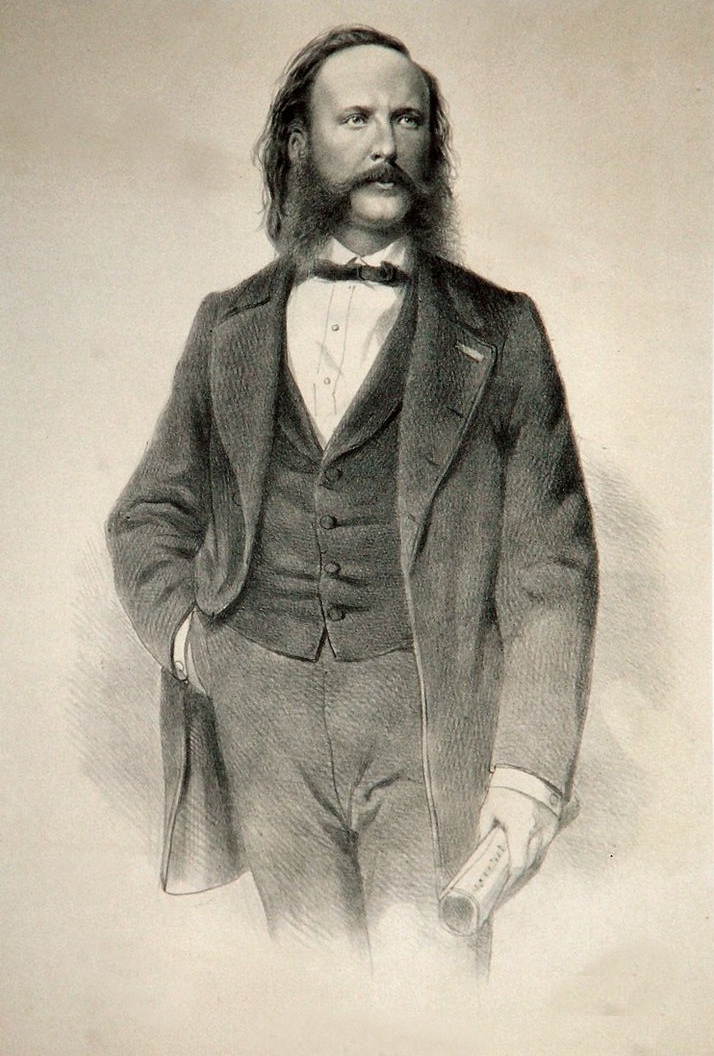

Anton Rückauf kam nun in Wien mit dem bekannten Tenor Gustav Walter in Kontakt, mit dessen Unterstützung er in adeligen Kreisen verkehren konnte.

Von 1882 bis 1984 unternahmen die beiden längere Konzertreisen nach Deutschland; ansonsten gab Rückauf Klavierunterricht und komponierte Lieder.

Die Liederabende des Duos Walter / Rückauf müssen - orientiert man sich an zeitgenössischen Zeitungsberichten - in dieser Zeit etwas ganz Besonderes gewesen sein.

Ein in Frakturschrift gesetzter Zeitschriftenbeitrag sei hier in modernen Lettern, aber originaler Schreibweise eingestellt; das hier Beschriebene stammt aus einer Veröffentlichung vom 21. September 1903 und zeigt das öffentliche Wirken von Anton Rückauf recht anschaulich.

»Es war die Zeit, als Gustav Walter begann, durch seine unvergleichliche Kunst die Schätze unserer reichen Liederliteratur beim Publicum zu erneutem Ansehen zu bringen. Damals associirte er sich mit Anton Rückauf, der Jahre hindurch nicht nur sein untergeordneter Begleiter, sondern ein mitempfindender Freund und Künstler war, der es verstand, die Intentionen Walter´s mit den eigenen in harmonischen Einklang zu bringen. In jener Zeit bildete das Concert Walter´s den einzigen Liederabend der Saison. Daß ein einziger Sänger den ganzen Abend hindurch nur Lieder singen sollte, war eine Neuerung, deren Gelingen nicht ohneweiters gesichert war. Man war früher gewohnt, Lieder nur in Concerten mit sogenannten gemischten Programmen zu hören, und hielt das Dominiren eines Künstlers im Conzert für eine unerhörte Zumutung, die eine gefährliche Monotonie zur Folge haben müßte. Aber ganz so wie früher die Clavierspieler, wußten nun auch die Sänger diese Bedenken zu zerstreuen, und das Publicum gewöhnte sich an die Specialisirung im Kunstgenuß ebenso wie auf anderen Gebieten. Dieser Erfolg war zum nicht geringen Theil ein Verdienst Rückauf´s, der als selbständige künstlerische Persönlichkeit mit seinen Claviervorträgen etwas Abwechslung in das Programm brachte. Keiner unserer jetzigen ›Begleiter‹ hat ihn in dieser Eigenschaft auch nur annähernd erreicht. Das Künstlerpaar Walter-Rückaufhat mit seinen Concerten Schule gemacht.

In der vorigen Saison hatten wir schon 76 solcher Liederabende zu verzeichnen, von denen freilich nur ein kleiner Theil die Bedeutung der Concerte Walter´s erreichte. Längst verschollene Lieder wurden damals der Vergessenheit entrissen, ältere Perlen in vollendende Fassung gebracht und eine ganze Anzahl neuer Compositionen angeregt.

Rückauf´s Talent empfing von dieser Thätigkeit die fruchtbarste Anregung, die es dem Componisten ermöglichte, auch selbst kleine Liedwerke zu schaffen, die zeitweilig eine ungewöhnliche Popularität errangen. Sein Stilo lag ungefähr dem von Robert Franz nahe, obgleich auch Brahm´s Jugendwerke auf ihn nicht ohne Einfluß geblieben sind.

Die modernste neudeutsche Schule lag Rückauf fern, und er trat im Laufe der Jahre als Componist in demselben Maße zurück, als jene an Boden gewann.«

Anton Rückauf hat sich auch als Komponist von Kammermusik und Opern versucht, konnte aber nicht den Erfolg verbuchen, den er zeitweilig mit seinen Liedkompositionen hatte.

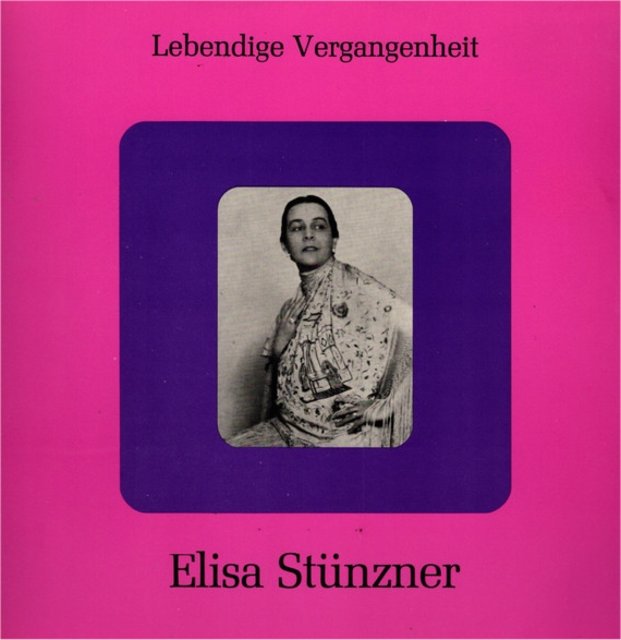

Seine Oper »Die Rosenthalerin« wurde in Wien abgelehnt, dann aber schließlich in Dresden 1897 ohne durchschlagenden Erfolg aufgeführt.

Zu seinem Lebensende hin leitete er sehr erfolgreich den Evangelischen Singverein, aber damit war kein Weltruhm zu erreichen.

Die Herzogin von Oldenburg hatte Anton Rückauf das Schloss Neu-Erlaa (heute 23. Wiener Gemeindebezirk) als Sommeraufenthalt zur Verfügung gestellt, er war schon seit mehr als einem Jahr gesundheitlich angeschlagen und gerade von einem Kuraufenthalt aus Karlsbad zurückgekommen. Er selbst soll jedoch noch Schaffensdrang auf Jahrzehnte hinaus verspürt haben, aber sein Umfeld merkte, dass es dem Ende zu ging. Er hatte ein Krebsleiden und starb an einem Samstag, abends um halb neun, am 19. September 1903.

Praktische Hinweise:

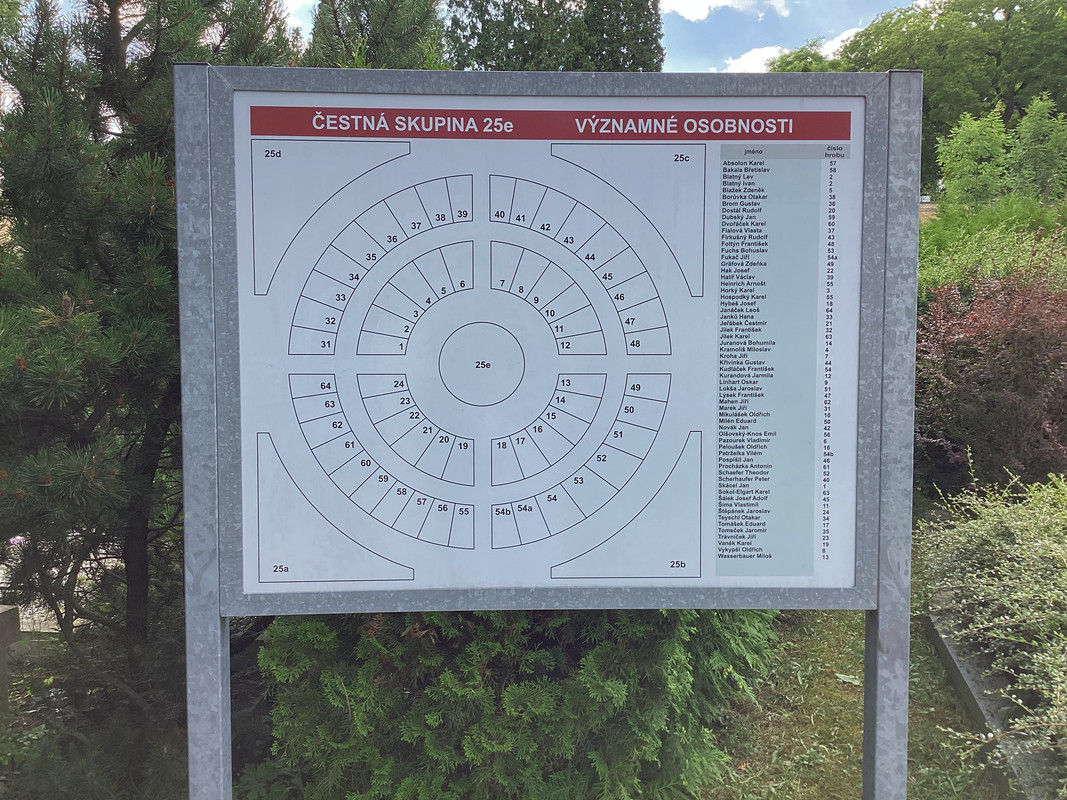

Das Grabmal von Anton Rückauf befindet sich auf dem Zentralfriedhof Wien,

Simmeringer Landstraße 234.

Vom Tor 2 kommend geht man der Hauptachse geradeaus und erreicht Gruppe 32 A kurz nach den Alten Arkaden links des Hauptweges.

Man kann von etwa drei bis fünf

Gehminuten ausgehen, Friedhofspläne stehen ausreichend zur Verfügung.

Die Orientierung ist auf diesem Friedhof recht einfach, es gibtviele Hinweistafeln

Die Orientierung ist auf diesem Friedhof recht einfach, es gibtviele Hinweistafeln

j

j