Zur Einleitung ein persönliches Erlebnis aus meiner Studienzeit an der Bergischen Universität Wuppertal. Damals weilte der In Kiew geborene Germanist Lew Kopejew - ein Dissident in der damaligen Sowjetunion und Freund von Heinrich Böll - an der Wuppertaler Universität und hielt Gastvorlesungen. Aus aktuellem Anlass von Putins verbrecherischem Krieg gegen die Ukraine ist insbesondere dieser Teil seiner Biographie von besonderer Bedeutung (Quelle: Wikipedia):

"Während des Einmarsches der Roten Armee nach Deutschland im Januar 1945 wurde er Zeuge zahlreicher Gräueltaten gegen die Zivilbevölkerung Ostpreußens, die ihn zutiefst erschütterten und ein starkes Gefühl der Scham in ihm auslösten. Mit seinen Versuchen, die unfaire Behandlung von NKFD-Angehörigen sowie weitere Gräueltaten zu verhindern, erntete er nur Unverständnis und Feindseligkeit bei seinen Kameraden und Vorgesetzten und wurde deshalb bei dem sowjetischen Militärnachrichtendienst SMERSCH angezeigt. Wegen „Propagierung des bürgerlichen Humanismus, Mitleid mit dem Feind und Untergrabung der politisch-moralischen Haltung der Truppe“ wurde er zu zehn Jahren Lagerhaft verurteilt. Es gelang ihm zunächst, die Vorwürfe gegen sich zu entkräften, sodass er nach der Untersuchungshaft noch einmal für wenige Monate in Freiheit lebte. Nach Ablauf dieser Frist wurde er erneut verhaftet und ein weiteres Mal zu Lagerhaft verurteilt. Dieses Mal wurde er tatsächlich in ein Arbeitslager des GULag geschickt.

Im Gefangenenlager lernte Kopelew unter anderem Alexander Solschenizyn kennen, der ihn in seinem Buch Der erste Kreis der Hölle als Lew Rubin auftreten lässt."

Lew Sinowjewitsch Kopelew – Wikipedia

Aber nun der eigentliche Grund, warum ich mit Kopejew beginne: Er ist eigentlich Ukrainer und kein Russe. In einer Podiumsdiskussion mit ihm, die ich erlebte, fiel von ihm der folgende Satz (ungefähr dem Sinne nach): "Was mich am meisten betrübt, ist, dass man Russland nicht zu Europa zählt!"

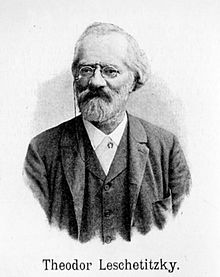

Es gibt kaum ein Beispiel, das besser demonstriert als die russische Pianistenschule, wie Recht Lew Kopejew hat. Schon die Gründung dieser Schule ist kein rein russisches Ereignis, sondern eine russisch-europäische Angelegenheit. Als die beiden Gründerväter gelten der Komponist und Pianist Anton Rubinstein und Theodor Leschetitzky.

Anton Rubinstein

(Portrait von Ilja Repin 1886)

Anton Grigorjewitsch Rubinstein – Wikipedia

Anton Rubinsteins (1829-1894) Vater stammte aus Bessarabien in der heutigen Ukraine, seine Mutter war eine Deutsche (geb. Löwenstein), gebürtig aus Breslau in Ostpreußen. 1862 gehörte er zu den Mitbegründern des St. Petersburger Konservatoriums, dessen Direktor er dann wurde und dieses Amt bis 1867 innehatte.

Theodor Leschetizky – Wikipedia

Theodor Leschetitzky (1830-1915) wurde in Lancut in Galizien geboren, was im heutigen Polen liegt. Zunächst ging Leschetitzky nach Wien, siedelte dann aber 1854 nach St. Petersburg über, wo er 1862 mit Anton Rubinstein das dortige Konservatorium gründete. Er lehrte dort bis zu seiner Rückkehr nach Wien 1878 und heiratete eine seiner Schülerinnen, Anna Jessipowa. Der Kreis seiner zahlreichen Schüler, zu denen u.a. Artur Schnabel, Elly Ney, Paul Wittgenstein, Jan Paderewsky, Ignaz Friedman, Mieczyslav Horszowski, Benno Moisewitsch und Marc Hambourg gehörten, zeigt die europäische und weltweite Ausstrahlung der russischen Pianistenschule.

Es ist auch keineswegs so, dass die Wirkungsstätte der russischen Pianistensichule auf St. Petersburg (bzw. Leningrad in der Zeit der Sowjetunion) und Moskau beschränkt geblieben wäre. Natürlich kennt man Heinrich Neuhaus, den Lehrer von Emil Gilels, Svjatoslav Richter und vielen anderen weltbekannten Pianisten, der am Moskauer Konservatorium lehrte. Zahlreiche bedeutende Vertreter der russischen Schule lehren bis heute im Westen, insbesondere in Deutschland.

Zu Beginn drei Beispiele:

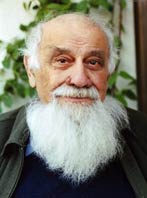

Rudolf Kehrer (1923-2013)

Kehrer entstammte einer schwäbischen Klavierbauer-Familie, die nach Georgien auswanderte. Kehrer lebte zuletzt in Deutschland - übernahm ab 1990 eine Gastprofessur in Wien. Sein Schüler war u.a. unser Tamino-Pianistenmitglied Markus Schirmer - der anlässlich seines Todes auch einen persönlichen Nachruf auf seinen Lehrer hier postete:

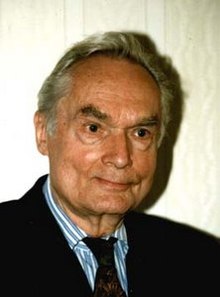

Ilja Scheps (geb. 1956)

Scheps lehrte zunächst am Moskauer Konservatorium - 1992 siedelte er über nach Deutschland. Nach Lehraufenthalten in Rostock, Dortmund und Darmstadt lehrt er seit 2003 als Professor an der Hochschule für Musik und Tanz Aachen/Köln und gibt regelmäßig internationale Meisterkurse. Seine Tochter Olga Scheps gehört zu den derzeit bekanntesten Pianistinnen ihrer Generation:

Van Cliburn (1934-2013)

Ein besonderes Beispiel ist Van Cliburn, der als US-Amerikaner 1958 sensationell den ersten Moskauer Tschaikowsky-Wettbewerb gewann. In der Jury saßen u.a. Svjatoslav Richter und Emil Gilels. Auch er ist ein Spross der russischen Klavierschule! An der Juilliard School studierte er bei Rosina Lhevinne - der Ehefrau von Josef Lhevinne, eines der größten Virtuosen aller Zeiten, mit dem sie ein damals berühmtes Klavierduo bildete.

Rosina Lhevinne (1880-1976)

Josef Lhevinne (1874-1944)

Fortsetzung folgt!

Schöne Grüße

Holger