Charlotte Huhn - * 15. September 1865 Lüneburg - † 15.Juni 1925 Hamburg

Zum heutigen Geburtstag von Charlotte Huhn

Charlotte wurde als jüngstes von fünf Kindern in einfache Verhältnisse geboren; der Vater betrieb einen Friseur-Salon in der Grapengießerstraße 27 zu Lüneburg; starb aber früh, ein älterer Bruder Charlottes führte das Geschäft weiter.

Bereits in der Schulzeit fiel Charlottes Stimme und auch ihre außergewöhnliche Musikalität auf. Hinzu kam noch ihr stattlicher Wuchs, also eine ideale Kombination für eine imposante Bühnenerscheinung.

Entscheidend für ihren Werdegang war, dass sie vom damaligen Oberbürgermeister Otto Lauenstein und Maria Gravenhorst gefördert wurde.

Diese Maria Gravenhorst war eine in ihrer Zeit ungewöhnliche Frau, Gattin eines Rechtanwalts, der in Lüneburg etwas zu sagen hatte. Maria Gravenhorst wurde anlässlich eines Berlin-Aufenthalts nicht nur Kaiser Wilhelm I. vorgestellt, sondern hatte dort auch Kontakt mit den Operngrößen Albert Niemann und Pauline Lucca. Sie brachte dergestalt etwas Kultur in die Hansestadt Lüneburg, dass sie über einen repräsentativen Saal verfügen konnte, der zum Schönsten der Stadt gehörte. Hier fanden kulturell hochstehende Abende statt, die von der Dame des Hauses moderiert wurden; manchmal - so ist in alten Schriften zu lesen - ließ sie auch ihre »betörende Altstimme« bei solchen Veranstaltungen hören. Maria Gravenhorst wusste, dass es ihr zum Weltruhm nicht mehr reichen würde, setzte jedoch alles daran, dass ihre junge Mitbürgerin Charlotte Huhn diesen Status erreichen konnte. Bei den wohlhabenden und kunstverständigen Kreisen der Stadt setzte sich Marie Gravenhorst rührig dafür ein, dass für Charlotte Huhn ein Studium am Konservatorium in Köln möglich wurde.

Dort studierte sie ab 1881 bei Karl Hoppe. Nachdem sie ihre Studien 1885 wohl außergewöhnlich erfolgreich beendet hatte - es ist überliefert, dass von 30 Schülern und Schülerinnen nur zwei das Reifezeugnis für Konzertgesang erhielten - trat sie zunächst als Konzertsängerin auf.

1887 hatte sie das Bedürfnis ihre Studien zu vervollkommnen, ging nach Berlin und studierte bei Julius Hey und der großen Wagnersängerin Mathilde Mallinger. 1889 fühlte sie sich endlich reif für die Opernbühne und debütierte an der Berliner Kroll-Oper als Titelheld in Glucks »Orpheus und Eurydike«, wobei der Erfolg ganz außerordentlich war und sie nun unter den ersten Häusern wählen konnte, die ihr Angebote unterbreiteten. Charlotte Huhn wagte gleich einen großen Sprung und entschied sich für die Metropolitan Opera New York, wo sie in zwei Spielzeiten, also bis 1891 in 17 Rollen zu hören war. Zunächst sang sie am 27. November1889 dort in der Premiere von Wagners »Der Fliegende Holländer« die Partie der Mary. Die berühmteren deutschen Namen waren jedoch an der »Met« in jenen Tagen die von Lilli Lehmann und ihrem Gatten Paul Kalisch.

Durch Gastspiele der »Met« in Chicago und Boston lernte Charlotte Huhn auch andere nordamerikanische Städte kennen. Nach Europa zurückgekehrt, studierte sie mit der sehr erfahrenen Altistin und Gesangspädagogin Marianne Brandt (*1842) in Österreich einige Wagner-Partien ein, welche dann Glanzpunkte ihrer Opernkarriere wurden.

Als Konzertsängerin konnte man Charlotte Huhn während mehrerer Auftritte beim Elften Schlesischen Musikfest in Görlitz (in der Regel wird hier Breslau genannt) bewundern, das vom 7. bis 9. Julie 1891 unter der Leitung von Professor Dr. Franz Wüllner stattfand. Bezüglich der sechs im Programm genannten Gesangssolisten ist die Sängerin aus Lüneburg so angesagt:

»Fräulein Charlotte Huhn, von der deutschen Oper zu New-York, Alt«. Und das Glanzstück durfte bei diesem Musikfest auch nicht fehlen: »Scenen aus Orpheus, 2. Akt ... Chr. W. von Gluck«, dargeboten von Fräulein Leisinger und Fräulein Huhn.

Dass Fräulein Huhn anschließend ein Engagement am Opernhaus Köln annahm ist nicht verwunderlich, denn schließlich hatte sie in dieser Stadt studiert und der musikalische Leiter des Musikfestes, Professor Dr. Franz Wüllner, war eine Kölner Koryphäe. Bis 1895 sang sie in Köln recht erfolgreich, um dann jedoch einem Ruf der Hofoper Dresden zu folgen, wo Ernst von Schuch wirkte.

Dort kam sie mit August Bungerts Tetralogie »Homerische Welt« in Berührung und sang in der Uraufführung von »Kirke« und »Nausikaa«.

Wenn man auf Kritiken stößt, welche über die Konzertsängerin Charlotte Huhn berichten, dann liest sich das meist recht positiv. So würdigt Eberhard Bernsdorf, ein damals namhafter Kritiker der Fachzeitschrift »Signale für die Musikalische Welt«, die Künstlerin in einem Konzert, das im Oktober 1898 im Leipziger Gewandhaus stattfand, dass sie bei Schuberts »Erlkönig« den verliehenen dramatischen Schwung und das wohlgetroffene Auseinanderhalten der Charaktere des Liedes bewundernswürdig dargestellt hat. Auch als Charlotte Huhn an gleichem Ort als Zugabe »Das Meer hat seine Perlen«, eine Liedkomposition von Robert Franz, nach einem Text von Heinrich Heine sang, wurde von der Empfindungswärme ihres Vortrags sowie der Sonorität und trefflichen Behandlung Ihrer umfangreichen Alt- beziehungsweise Mezzo-Sopranstimme sehr lobend berichtet.

Als Charlotte Huhn sich 1902 nach München wandte, um dort an der Hofoper zu singen, währte ihr Engagement bis zum Jahr 1906. In München wirkte sie bei der Uraufführung der Oper »Le donne curiose«, einem Lustspiel von Emanno Wolf-Ferrari, am 27. November 1903 mit. Neben diesen Festengagements gab Charlotte Huhn natürlich auch Gastspiele an den Hofopern Wien, Berlin. Mannheim ...

Und sie war auch in Holland, Schweden, Dänemark und Norwegen zu hören und schließlich zog es sie auch noch nach Brasilien und Argentinien, was so eine Art »Auszeit« gewesen sein soll.

Charlotte Huhn konzentrierte sich etwa ab 1906 auf ausgesuchte Gastspiele, wo sie immer noch eindrucksvoll ihr Können darzubieten vermochte. Leider lehnte sie die Aufnahme ihrer Stimme ab, was ja zu ihrer Zeit durchaus möglich gewesen wäre. Sie wandte sich nun zunehmend auch pädagogischen Aufgaben zu. So gründete sie in Köln ihre eigene Gesangsschule, bekam aber die Leitung des gesamten Gesangswesens der großherzoglichen Hochschule für Musik und Gesang in Weimar angeboten, eine interessante Position, die sie jedoch nach drei Jahren wieder abgab, um in Berlin wieder unter eigener Regie eine eigene Gesangsschule zu führen.

Die beste Zeit hatte Charlotte Huhn nun hinter sich; mit einem ihrer Schüler, einem Tenor, trat sie in ein so enges Verhältnis, dass sie ihn und seine junge Familie, auf deren Leben kein Segen ruhte, in all dem Kummer und Elend begleitete. In Hamburg, wo sie in einem letzten Versuch nochmal eine Gesangsschule gegründet hatte, starb sie mit 59 Jahren - wie es heißt, nach einer missglückten Stimmbandoperation.

Nach ihrem Tode erschien im Sonntagsblatt der Lüneburgischen Anzeigen am 13. Juni 1926 ein Nachruf:

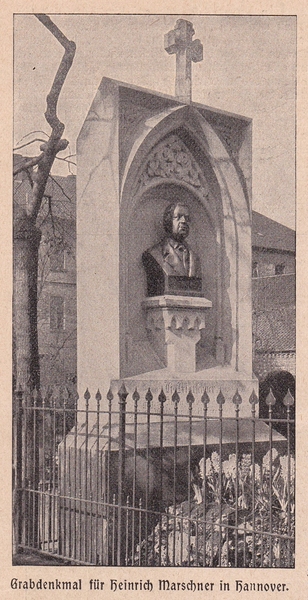

»An einer schönen Stelle im ältesten Teil des Michaelisfriedhofes ist nun das Grabmal Charlotte Huhns errichtet. Dunkle Bäume bilden einen wirkungsvollen Hintergrund für des schimmernde Weiß des Granits, und prächtig hebt sich von diesem die Bronze des Bildnisses und der Urne ab. Die drei auf dem Deckel des Aschekruges eingravierten Namen verkünden mit der in Gold aus dem Hell des Denkmals leuchtenden Inschrift, dass hier eine der großen musikdramatischen Bühnengestalterinnen von ihrer Erdenpilgerung ausruht und dass die Pilgerung ehrenvoll war ...«

Auf dem Deckel der Schmuckurne ist zu lesen: Fides - Orpheus - Ortrud; diese Inschrift würdigt die herausragenden Stationen ihres Lebens als Bühnenkünstlerin. Die Fides in Meyerbeers »Der Prophet«, als Titelheld in »Orpheus und Eurydike« von Gluck und aus ihrer Zeit an der Metropolitan Oper New York als Ortrud in Wagners »Lohengrin«.

Praktischer Hinweis:

Michaelisfriedhof in 21339 Lüneburg, Lauensteinstraße 41

Das Grab befindet sich im Feld A, das ist nahe am Eingang, man wendet sich bei der Kapelle nach rechts.