Bedřich Smetana - * 2. März 1824 Litomyšl - † 12. Mai 1884 Prag

Zum heutigen Geburtstag von Bedřich Smetana

Eigentlich wurde der Knabe als Friedrich Smetana geboren; als sich jedoch im Erwachsenenalter sein tschechisches Nationalbewusstsein entwickelte, erlernte er die tschechische Sprache - sein erster tschechischer Brief stammt aus dem Jahre 1856, in seinen Tagebüchern verwendet er die deutsche Sprache sogar bis 1861 - und richtete auch seinen Vornamen tschechisch aus.

Sein Geburtsort liegt im Ostböhmischen und ist etwa 170 Kilometer von Prag entfernt. Friedrichs Mutter war die dritte Ehefrau seines Vaters und hieß Barbora Smetanová, der Altersunterschied der Eheleute betrug vierzehn Jahre. Nachdem dem Vater von drei Ehefrauen zehn Töchter geboren worden waren, erschien 1824 der Stammhalter, da kann man wohl das Wort »endlich« hinzufügen.

Der Kindesvater, František Smetana, ein Bierbrauer der Schlossbrauerei, war zu Ansehen und Vermögen gekommen und gehörte zu den Honoratioren des Städtchens.

František Smetana spielte amateurhaft Geige und pflegte die Hausmusik, wobei ihm sein Söhnchen sehr interessiert folgte und sich auf seiner kleinen Geige schnell auskannte. Das Klavierspiel eignete sich der Junge dann mehr oder weniger autodidaktisch an.

Als Sechsjähriger spielte er der staunenden Öffentlichkeit die Ouvertüre zu Aubers Oper »La Muette de Portici« vor.

Obwohl der Vater ein musisch veranlagter und intellektuell interessierter Mensch war, ging er davon aus, dass der Filius in seine Fußstapfen treten oder eine Beamtenlaufbahn anstreben werde. Doch als Gymnasiast in verschiedenen Schulen - Neuhaus, Iglau, Deutschbrod, Prag - entwickelte der Sohn keinen Fleiß, der den Vorstellungen seines Vaters entsprach.

Friedrich mochte im Alter von etwa sechzehn nicht mehr Gymnasiast sein und verließ die Schule, was zum Zerwürfnis mit dem Vater führte.

Ein Verwandter, sein 23 Jahre älterer Cousin František Smetana, der am Gymnasium in Pilsen als Professor lehrte, nahm den jungen Mann unter seine Fittiche. Auf diese Weise konnte der junge Smetana in den Jahren 1840 bis 1843 seine Schullaufbahn ordentlich beenden. Pilsen bot dem musikbegeisterten Smetana einige Entfaltungsmöglichkeiten als Pianist, was durch Zeitungsartikel aus jener Zeit zu belegen ist. Er spielte bei geselligen Zusammenkünften, auf Hochzeiten und in Salons; sein frühes kompositorisches Schaffen, das bereits in seiner Gymnasialzeit begann, galt vor allem Klavierwerken, so auch das zum Ende seiner Schulzeit entstandene Klavierstück »Erinnerung an Pilsen«.

Und an was erinnerte sich der Komponist? Da ist von aufregenden Romanzen die Rede, wie viele das waren hat niemand gezählt, aber sicher ist, dass er für seine Cousine Luise Smetana entbrannte, aber auch für Kateřina Kolářová, die wohl auch der Grund war, dass er in dieser Zeit so viel für Klavier komponierte; Kateřina wurde 1849 seine Ehefrau.

Schon in diesen Jahren war für den jungen Mann - mit seinen lokalen Erfolgen im Rücken - klar, dass er sein Leben als Musiker verbringen wird; seinem Tagebuch vertraut er am 23. Januar 1843 selbstbewusst an: »Mit Gottes Hilfe und Gnade bin ich einst in der Mechanik ein Ltszt, in dem Componieren ein Mozart«.

Nach Abschluss seiner Schulzeit, nach der er auf keine finanziell Unterstützung aus dem Elternhaus hoffen kann, geht er wieder nach Prag. Dort war dem jungen Mann der Direktor des Konservatoriums wohl gesonnen und vermittelte ihm im Hause des Grafen Leopold Thun eine Stelle als Musiklehrer. Aber er spielte nicht nur den Musiklehrer im Hause Thun, sondern begab sich selbst in die Position des Lernenden und nahm bei dem Prager Musikpädagogen Josef Proksch bis 1847 ernsthaften Kompositionsunterricht. Proksch vermittelte nicht nur drögen Unterricht, sondern weckte bei Smetana auch Begeisterung für Beethoven, Mendelssohn, Schumann und Berlioz. Diese Namen hatten damals ja längst nicht den Stellenwert, den sie heute einnehmen, das war neue Musik.

Dass Smetana überhaupt zu Proksch kam, war seiner mütterlichen Freundin und späteren Schwiegermutter Anna Kolářová zu verdanken; Kateřina studierte nämlich auch bei Proksch und an dessen Institut hatte er mitunter zusammen mit Kateřina in öffentlichen Konzerten mitgewirkt. Nach Beendigung seiner Studien bei Proksch, wollte Smetana als freier Künstler arbeiten und kündigte seine Stelle beim Grafen Thun. Eine Konzerttournee, die er 1847 durch Westböhmen unternahm brachte jedoch nicht den erhofften Erfolg.

Nun spielte er mit dem Gedanken ein eigenes Musikinstitut zu gründen, aber es fehlten ihm die finanziellen Mittel, dies in die Tat umzusetzen.

Also schrieb er im März 1848 an Franz Liszt in Weimar und bat diesen um ein Darlehen von 400 Gulden. Den Geldbetrag hätte Smetanas Vater, der inzwischen seine Brauerei verkauft hatte, vermutlich auch zur Verfügung stellen können, aber diesen Weg mochte der junge Smetana nicht gehen. Der Post an Liszt hatte er sein Opus 1, den Klavierzyklus »Six Morceaux caractéristiques«, den er Liszt widmete, beigefügt und dem noch die Bitte angehängt, einen Verlagskontakt herzustellen. Aus Weimar floss zwar kein Geld, aber eine Portion Lob für Smetanas Komposition und eine Empfehlung an den Leipziger Verleger Friedrich Kistner.

Es sei hier schon eingefügt, dass sich aus diesem Kontakt eine lebenslange Künstlerfreundschaft zwischen Liszt und Smetana entwickelte.

1848 wurde es in Europa so unruhig, dass auch Musiker zu kämpfenden Revolutionären wurden; die Ereignisse 1848/49 zeigen ja auch Richard Wagner auf den Barrikaden. Smetana selbst stürzte sich in Prag nicht ins Kampfgetümmel, sondern zog sich in die Gegend von Melnik zurück, aber er komponierte für die freiwilligen Truppen revolutionäre Märsche.

Obwohl von Liszt kein Geld gekommen war, verfolgte Smetana immer noch die Idee eine Musikschule zu eröffnen, wobei er das Prok´sche Vorbild vor Augen hatte. Im August 1848 setzte er seine Idee in die Tat um und eröffnete seine Musikschule trotz finanzieller Sorgen, wobei er auch noch als Veranstalter tätig war. Seine Klientel bestand auch aus Schülern adliger Kreise.

Im August 1849 heiratete er Kateřina Kolářová und hatte damit künftig für eine Familie zu sorgen; in diesem Jahr entsteht die »Jubel-Ouvertüre D-Dur, Hochzeitsszenen Allegro capriccioso h-moll«. Im Januar 1851 wurde die erste Tochter geboren, der rasch noch weitere Geschwister folgten, aber die Familie wurde bald von großem Unglück heimgesucht; von den vier Töchtern des Paares starben drei zwischen 1854 und 1856.

»1856 verließ Smetana aus politischen Gründen seine Heimat« - so ist das manchmal zu lesen, aber in der Darstellung wohl zu einfach, da spielten auch noch finanzielle, künstlerische und familiäre Gegebenheiten eine Rolle.

Am 10. Juni 1856 war Tochter Kateřina gestorben, am 11. Oktober des Jahres reiste Smetana - auf eine Empfehlung des Pianisten Alexander Dreyschock - zunächst alleine nach Schweden, am 16. Oktober traf er in Göteborg ein, am 23. Oktober konzertiert er das erste Mal in der Stadt.

Mit an sich unwesentlichen Unterbrechungen fungiert Smetana hier bis 1861 als Musikdirektor, leitet die Abonnementskonzerte und übt seine pianistische Profession aus.

Über die Vorgänge in der Heimat war Smetana durch die Zeitung BOHEMIA informiert, die er sich nach Göteborg schicken ließ.

Mit Fröjda Benecke, eine Schülerin von ihm, die allerdings verheiratet war, hatte er in der fremden Stadt eine Muse gefunden. Nach einem Jahr kommt auch Kateřina mit der einzig verbliebenen Tochter Sofie nach Göteborg. Aber Frau Kateřina war kränklich, litt an Lungentuberkulose und ihr Zustand verschlimmert sich, sie möchte zurück in die Heimat, noch einmal nach Prag. Ihr Wunsch ging nicht in Erfüllung; auf der Rückreise stirbt sie am 19. April 1859 im Alter von 32 Jahren in Dresden, und Smetana schreibt in sein Tagebuch:

»Es ist vollbracht - Käthe, mein teures, innig geliebtes Weib ist heute früh gestorben. Sanft, ohne dass wir etwas wussten, bis mich die Stille aufmerksam machte. Lebe wohl Engel!«

Am 22. April wurde Kateřina Smetanová auf dem Prager Friedhof Olšany beigesetzt.

Erstaunlich schnell nach diesem traurigen Ereignis schreibt der Witwer flammende Liebesbriefe an eine Bettina, die auch Betty genannt wird; es ist Barbora Ferdinandiová, eine Schwägerin seines Bruders, sie wird als gebildete höhere Tochter beschrieben, die eine gute Sängerin ist und fast professionell malt. Bereits im Sommer des Jahres ist Verlobung, am 10. Juli 1860 wird geheiratet und 1861 wird Tochter Zdeňka geboren, 1963 folgt Tochter Božena.

Mit seiner neuen Frau reist Smetana am 5. September 1860 wieder Richtung Göteborg, aber bald wieder wird er für immer in seine Heimat zurückkehren, das ist Mitte Mai 1861.

Als einen wichtigen Wendepunkt im Schaffen Smetanas kann man ein Streitgespräch sehen, welches sich 1857 im Beisein Liszts - im Rahmen eines Hauskonzertes in Weimar - zwischen dem österreichischen Dirigenten Johann Ritter von Herbeck und Smetana entwickelte. Herbeck, kein Freund der Tschechen, meinte zu Smetana gewandt: »Was habt ihr bisher zustande gebracht?« Und er ereiferte sich weiter und legte dar, dass das Böhmerland lediglich Fiedler und fahrende Musikanten hervorbringt, die als gute Handwerker nur die technische Seite der Musikkunst beherrschen; zum Fortschritt der Musikkunst hätten sie bisher nicht das Geringste beigetragen. Und der jüngere Herbeck krittelte weiter, dass sie kein einziges Werk hätten, das vom tschechischen Geist beseelt wäre und seiner Originalität wegen als ein Beitrag und eine Bereicherung der europäischen Musikkultur angesehen werden könnte.

Das setzte dem damals 33-jährigen Smetana mächtig zu, aber er hatte ja noch einige Jahre vor sich, um diesen Zustand zu ändern. Franz Liszt gelang es Herbeck und die Gesellschaft zu besänftigen; er schnappte sich ein Notenbündel und trug Musik von Smetana vor und meinte dann: »Hier haben sie den Komponisten mit dem echt tschechischen Herzen, den begnadeten Künstler«.

Als Friedrich Smetana, war er ins Habsburgerreich hineingeboren worden, das seit Jahrhunderten Bestand hatte; der gebildete Teil der Bevölkerung sprach Deutsch, Friedrichs Eltern und ihr soziales Umfeld gehörten zu diesen »besseren Kreisen«, also war ihm das Tschechische von Kindesbeinen an weitgehend fremd.

Nun regte sich bei ihm Vaterlandsliebe und nationaler Stolz, welcher durch politische Gegebenheiten noch beflügelt wurde.

Als er am 19. Mai 1861 wieder nach Prag kommt, gibt er Konzerte und unterrichtet. Am 25. September wird sein Töchterchen Zdĕnka Marie geboren; Ende Oktober bis Mitte Dezember ist Smetana auf Konzertreise durch Holland und das Rheinland.

Noch in Göteborg hatte er durch Zeitungslektüre und Korrespondenz mit der Heimat in Erfahrung gebracht, dass Graf Horrach für die beste originär tschechische Oper historischen Inhalts einen Preis ausgesetzt hatte. Das war ein wesentlicher Grund zurückzukehren, aber er hoffte auch einen Verleger für seine bisherigen Kompositionen zu finden, von denen bisher nur eine im Druck erschienen war. Er hatte nämlich drei Sinfonische Dichtungen, eine Sinfonie, eine Orchesterouvertüre, zwei Chorlieder, ein Streichtrio, eine Fantasie für Violine und Klavier sowie einige für Piano Solo geschrieben.

Mit »Die Brandenburger in Böhmen« hatte Bedřich Smetana den ausgelobten Preis gewonnen; die Oper wurde 1862/63 geschrieben und Am 5. Januar 1866 mit großem Erfolg am im Prager Interimstheater erstmals aufgeführt; schon am 30. Mai des gleichen Jahres folgte die Uraufführung von Smetanas wohl bekanntestem Opernwerk »Die verkaufte Braut«.

Es war ein fruchtbares Jahr, denn Bedřich Smetana wurde auch zum Kapellmeister des Interimstheaters ernannt.

Die Grundsteinlegung fürs Nationaltheater erfolgte erst 1868 und zum Anlass dieses Ereignisses wurde »Dalibor«, das als reifstes der ernsten Bühnenwerke Smetanas gilt, im Neustädter Theater, das 4.000 Besucher fasst, aufgeführt.

Der Bau des Nationaltheaters zog sich bis 1881 hin und wurde dann mit der Uraufführung von »Libuše« eröffnet.

Wenn man diese Aneinanderreihung von Ereignissen so herunterliest, könnte man meinen, dass das ein paradiesisches Komponistendasein war, was jedoch nicht den Tatsachen entspricht. So wurde schon Smetanas dritte Oper »Dalibor« von der konservativen Kritik als unnational und wagnerisch bezeichnet, ein Vorwurf, der von seinen Gegnern fast gebetsmühlenartig wiederholt wurde.

Etwa zwei Jahre vor seinem Tod, schrieb er in einem Brief vom 4. Dezember 1882:

»Ich ahme keinen berühmten Komponisten nach, ich verneige mich nur in Bewunderung vor den Großen und nehme dankbar alles entgegen, was ich in der Kunst für gut und schön erachte, und vor allem für wahr [...] Andere begreifen es nicht und denken. dass ich den Wagnerismus einführe! Ich bin zur Genüge mit dem Smetanismus beschäftigt, und dieser Stil genügt mir, wenn er nur ehrlich ist.«

Bedřich Smetana schrieb insgesamt acht vollendete Opern und »Die verkaufte Braut« ist die populärste, hatte aber auch einer »Aufhübschung« bedurft. Smetana schuf dieses Werk fast parallel zu »Die Brandenburger in Böhmen« und »Die verkaufte Braut« war zunächst als Einakter geplant und wurde im Interimstheater als »Singspiel« mit gesprochenen Dialogen aufgeführt. Bei der weiteren Umarbeitung wurden diese durch Rezitative ersetzt; die Tänze fehlten auch noch und der den zweiten Akt einleitende Chor auch. Der Erstaufführung war - unabhängig vom künstlerischen Wert - kein großer Erfolg beschieden, weil die Preußen in Richtung Prag unterwegs waren und die Leute andere Sorgen hatten, während der kurzen Besetzung Prags waren Preußische Offiziere in Smetanas Wohnung einquartiert, der Hausherr war stiften gegangen.

»Die verkaufte Braut« in der endgültigen Fassung wurde dann im September 1870 erstmals im Interimstheater gespielt. Das Werk wurde zwar schon ein Jahr später in St. Petersburg gegeben, aber eine Aufführung in Deutschland fand zu Smetanas Lebzeiten nicht statt; erst zehn Jahre nach seinem Tod wurde »Die verkaufte Braut« unter Felix Weingartner an der Berliner Hofoper aufgeführt. »Die Brandenburger in Böhmen« - man glaubt es kaum - erlebten ihre deutsche Erstaufführung erst 1994.

Obwohl es heute weltweit üblich geworden ist, Opern in der Originalsprache aufzuführen, macht Smetanas Meisterwerk in der Regel die Ausnahme und wird in den jeweiligen Landessprachen in Szene gesetzt.

Ab 1873 beschäftigte sich Smetana mit seiner heiteren Oper »Die zwei Witwen«, deren Uraufführung im Interimstheater er am 27. März 1874 selbst dirigierte. Diese Aufführung gehörte zu den letzten großen Ereignissen in denen Bedřich Smetana im Zentrum des Jubels stand.

Im Herbst des nächsten Jahres, wo er etwas verspätet aus dem Sommerurlaub kam, begann er mit Eifer an seiner nächsten Oper »Der Kuss« zu schreiben und die Arbeit ging ihm flüssig von der Hand und zu diesem Zeitpunkt bahnte sich eine verstärkte Zusammenarbeit mit seiner literarischen Mitarbeiterin Eliška Krásnohorská an. Die Uraufführung der Oper »Das Geheimnis« folgte 1878. Die Arbeit an der nachfolgenden Oper »Die Teufelswand«, deren Entstehung sich von Januar 1880 bis April 1882 hinzog, war von schweren gesundheitlichen Einschränkungen begleitet. Seine Librettistin hatte noch einen Shakespeare-Stoff in Angriff genommen, aber dieses Projekt blieb ein Fragment, das nach dem 365. Takt endet.

Nachdem sich bei Smetana schon im Sommer 1874 Schwierigkeiten mit dem Gehör zeigten, konsultierte er zunächst den Prager Arzt Dr. Zoufal und reiste dann im April und Mai 1875 zu Ohrspezialisten nach Würzburg und Wien, die Ruhe anrieten, aber keine Besserung herbeiführen konnten. Als Smetana am »Kuss« begann, hatte er noch die Hoffnung, dass er sich seine Schaffenskraft erhalten könnte, bei der Arbeit an der »Teufelswand« wurde ihm im Wortsinn schmerzlich bewusst, dass sich sein Zustand, den er in Briefen beschrieb, zusehends verschlechterte, was er zum Beispiel so zum Ausdruck brachte:

»Sausen und Brausen im Kopf, als ob ich unter einem großen Wasserfall stünde, blieb bis gestern und bleibt Tag und Nacht ohne Pause, stärker, wenn das Gemüt bewegt ist, schwächer bei ruhiger Stimmung. Beim Komponieren wird das Brausen stärker.«

Im Oktober musste er sich eingestehen »Ich bin vollständig taub, höre überhaupt nichts«. Damit tauchte dann die Frage auf, wovon er nun leben solle, denn er konnte nicht mehr dirigieren, seine Arbeit am Theater ist unter diesen Umständen nicht mehr möglich; er muss all seine Ämter aufgeben und unterrichten kann er auch nicht mehr.

Man bewilligt ihm zwar eine Rente von monatlich 100 Gulden, aber gelegentlich bleibt diese Zahlung auch aus und er muss diesen schlichten Betrag dann anmahnen. Im Zusammenhang mit dieser Zahlung wird er auch noch von einer Zeitung aufs Übelste als Nassauer beschimpft.

Es war der 3. Juni 1876, als Smetana zu seiner Tochter Žofie, die im Februar 1874 einen Förster geheiratet hatte, nach Jabkenice - nordöstlich von Prag gelegen - übersiedelte, wo der Meister mit seiner Gattin und den zwei jüngsten Töchtern im Forsthaus eine Bleibe fand und Smetana in aller Ruhe noch bedeutende Werke schaffen konnte, soweit es seine sich weiter entwickelnde Krankheit zuließ. Dort draußen in der landschaftlichen Idylle entstanden unter anderem immerhin drei Opern und sein großartiger Orchesterzyklus »Mein Vaterland«, wobei er bei den Kompositionen von »Vysehrad« und »Die Moldau« noch keineswegs an einen größeren Zyklus dachte, das ergab sich erst später.

Den Zyklus »Mein Vaterland« komponierte Smetana zwischen 1874 und 1879 und die Uraufführung fand am 5. November 1882 in Prag statt.

Vltava, wie die Moldau in der Landessprache heißt, mit einer Spieldauer von etwa zwölf Minuten, ist wohl das bekannteste Stück aus diesen sechs sinfonischen Dichtungen, welche in etwa 75 Minuten gespielt werden. Vltava wurde bereits am 4. April 1875 in Prag uraufgeführt, wie schon erwähnt, war das ursprünglich nicht als Zyklus angelegt.

Smetana selbst beschreibt Vltava so:

»Die Komposition schildert den Lauf der Moldau, angefangen bei den beiden kleinen Quellen, der kalten und der warmen Moldau, über die Vereinigung der beiden Bächlein zu einem Fluss, den Lauf der Moldau durch Wälder und Fluren, durch Landschaften, wo gerade ne Bauernhochzeit gefeiert wird, beim nächtlichen Mondschein tanzen die Nymphen ihren Reigen. Auf den nahen Felsen ragen stolze Burgen, Schlösser und Ruinen empor. Die Moldau wirbelt in den Johannisstromschnellen; im breiten Zug fließt sie weiter gegen Prag, am Vyšehrad vorbei, und in majestätischem Lauf entschwindet sie in der Ferne schließlich in der Elbe.«

Als der Zyklus 1882 erstmals aufgeführt wurde, stand Smetana fast am Ende seines Lebens und beanspruchte für sich, dass er der Pionier der eigenständigen tschechischen Musik, der Schöpfer des tschechischen Stils im dramatischen wie im symphonischen Bereich der Musik ist. Diese Klarstellung schien ihm wichtig, weil er natürlich bemerkte, dass ein um 17 Jahre jüngerer sich in diese Position zu bringen versuchte; die Rede ist von Antonin Dvořák.

Als Smetana seine ersten Opern dirigierte, saß Dvořák als Bratscher im Orchestergraben, wobei der Orchesterchef seinem Bratscher noch bei dessen ersten Kompositionsversuchen wohlwollend zur Seite stand.

Als Smetana dann 1874 sein Gehör verlor, witterte der junge und sehr produktive Dvořák seine Chance an die Stelle Smetanas zu treten, wobei er in Theaterdirektor Jan Maýer, der Smetana nicht gewogen war, einen Förderer fand. Natürlich registrierte Smetana auch, dass Dvořák in seinen jungen Jahren zu mehr internationalem Ruhm gelangte als es ihm einst möglich war. Musikinteressierte Kreise konstruierten damals eine Konkurrenzsituation zwischen dem Liszt-Protegé Smetana und dem Brahms-Schützling Dvořák.

Der November 1883 lenkte nochmals die Aufmerksamkeit auf Smetana; am 18. November wurde das wiederaufgebaute Nationaltheater mit »Libussa« eröffnet und fünf Tage danach kam in diesem Haus erstmals »Die verkaufte Braut« zur Aufführung, die schon ein Jahr zuvor an einem anderen Ort ihre 100. Aufführung hatte.

Smetanas Ende war schrecklich; hatte er viele Jahre selbst mit seiner Krankheit gekämpft, wurde es 1884 dann so schlimm, dass er seine Familie tyrannisierte - seine Sprache war verwirrt, er zerschlug Fensterscheiben und Mobiliar; als er seine Familienangehörige mit einem Revolver bedrohte, musste er aus dem Forsthaus gebracht werden. An einem düsteren, regnerischen Tag, es war der 23. April 1884, brachte man den Kranken in die Landesirrenanstalt nach Prag. Ein Forstgehilfe berichtete: »Alles weinte«. Am 12. Mai 1884 ist Bedřich Smetana in Prag gestorben.

Die Beisetzungsfeierlichkeiten am 15. Mai glichen einem Staatsakt; hunderte Trauergäste begleiteten den Sarg, der vierspännig durch weite Teile der Stadt gefahren wurde, auch am Nationaltheater vorbei, wo auf dem Balkon ein Teil des Opernchors Passagen aus Smetanas Opern sang, die übrigen Sänger stimmten auf dem Friedhof einen Choral von Zvonař sowie die Nationalhymne an. Die Feierlichkeiten wurden mit einer Sondervorstellung der Oper »Die verkaufte Braut« im Nationaltheater abgeschlossen.

Praktischer Hinweis:

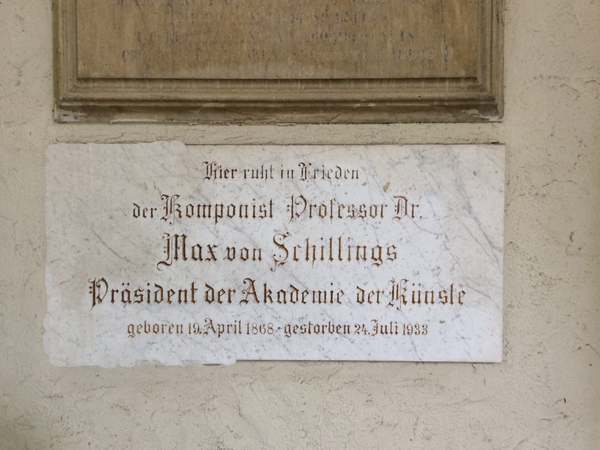

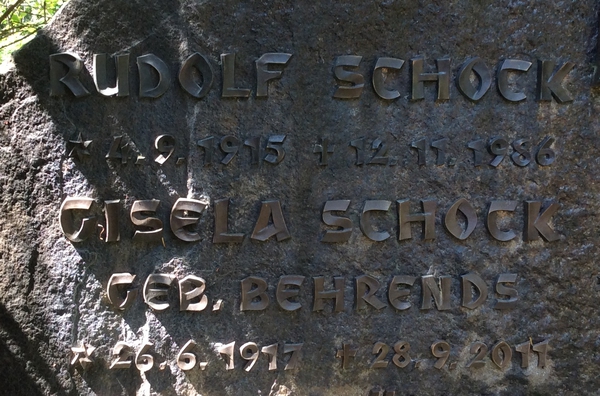

Die letzte Ruhestätte von Bedřich Smetana befindet sich auf dem Vyšehrader Friedhof in Prag, der oberhalb der Stadt liegt. Der Friedhof befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft der Kirche Peter und Paul. Dortselbst geht man vom Hauptweg aus zum nicht zu übersehenden Monument Slavin; das ist eine Gemeinschaftsgruft berühmter tschechischer Persönlichkeiten. Direkt rechts der Stufen dieses Denkmals befindet sich Smetanas Grab.

Rechts des Denkmals befindet sich Smetanas Grab, der helle Obelisk ist im Bild zu sehen

Vom Friedhofseingang aus wendet man sich nach rechts